|

�@����́A��5��ȍ~�����Ԃ��܂����̂ŁA��6���14��܂ő����Ĉꋓ�ɏЉ�܂��B�O��Ǒ�A���ꌹ���A����~���Ȃǂ̖��O���o�Ă��܂��B�w��̐V���x�͑O��Ǒ�A���c�����A����~���̎O�l�������Ŗ|���̂ł����A���̎O�l�̏o����Ԃ��܂��B�܂�������l�̕��ꌹ���̃G�s�\�[�h���Љ��܂��B

-----

����6��

�@�O��Ǒ�

�@���āA�킽���̗F�ɁA�L�O�̒��Ì�̈㊯�ŁA�O��Ǒ��i�ؑ���1�j�Ƃ����l������B���̐l�͂����Ȃ��Ƃ��ɕ���������A����̈�t�Ŕ����ɓ�����{�c�S���y�݂₽�����z�Ƃ����l�ɗ{���Đ��l�����B���̑S��͔��w�̐l�ł��������A�Ȃ��Ȃ��ς�����l�ŁA�D�ނƂ��낪���ׂĕ��ʂ̐l�Ƃ͈قȂ��Ă����B�Ǒ�����炷��̂ɂ��A��͂�A�����Ԃ�ς���Ă��������ł���B���̑S�Ǒ�ɋ����Ă����ɂ́A�l�Ƃ������̂́A���̒����炷����Ă��܂������Ȍ|�\���w��ł����āA���X�܂ł��₦�Ȃ��悤�ɂ��A���܂͐l���̂ĂĂ�����݂Ȃ��Ȃ����悤�Ȃ��Ƃ����āA���̂��߂ɁA���Ƃ��Ƃ܂Ŏc��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�ʂƁB

�@�����ɂ��A�Ǒ�Ƃ����l�����܂���ς�����l�ŁA���̑S��̋����ɂ��ނ��Ȃ������B���͈�ƂŁA�g�v�����y�悵�܂��Ƃ��ǂ��z�i�ؑ���2�j�̗�������łƂ߂Ă������A�V�|�̕��ʂł��A�������ɂ�����Ă����u��ߝB�y�ЂƂ悬��z�v�i�ؑ���3�j�����������Ă��̔�Ȃ�����߁A�܂����������̂́A���ዶ���̉����ƕ����āA����̂������ɒʂ������Ƃ��������B

�@���̂悤�Ȋ���D�ސ����ł���������A�؎��̖�ɂ͂����āA�I�����_�̕����ƁA�����̓I�����_�̂��Ƃ��K�����̂ł���B

�@�Ǒ�ɒ������w�a������y����₭����z�x�Ƃ����{������ƁA�����ƈȑO�̂��Ƃ炵�����A�����˂̍�]���y�������������z�Ƃ����B�m���A����Ƃ��I�����_��̖{�̒f�Ђ�Ǒ�Ɍ����āA����͈Ӗ��̂킩����̂Ȃ̂��낤���Ƃ������B����ŁA�Ǒ�͂������āA���Â��v�����B�����獑���������A���Ƃ��������Ƃ����Ă��A�������l�̂��邱�ƂŁA�����ɂł��Ȃ����̂����낤���ƁB�����ŗǑ�͂����ǂ�ł݂悤�Ǝu�������A�Ƃ���悤���Ȃ��̂ŁA���₵���v���Ă����B���̂����ɂӂƁA�ؐ搶�����̊w�ɒʂ��Ă�����ƕ����āA���ɂ��̖�ɂ͂����Ă�����w�сA�ؐ搶�́w�a���������l�y���������Ⴍ�����z�x�ȂǂƂ���������������A�搶���w��Œm���Ă�����Ƃ�����A�������������Ă��܂����Ƃ������Ƃł���B�@����͐ؐ搶�����肩��]�˂A���Č�̂��Ƃƕ������B�搶������֍s���ꂽ�͉̂����y���傤�z�i1744�`48�j�̂���ł��낤�Ǝv����B�Ǒ��債���̂́A����y�ق��ꂫ�z�i1751�`64�j�̖����A���a�y�߂���z�i1764�`72�j�̏��߂ŁA�ނ��l�\�Η]��̂Ƃ��ł������낤���B���ꂪ��҂ŁA���������E�ɂȂ��l���I�����_����w���߂ł��낤�B

-----

����7��

�@�w�g�ђk�y�I�����_�Ȃ��z�x�̐�� �� �I�����_����

�@���������̂���́A�Ƃ�킯���ʂ̐l���݂���ɉ��������Ƃ肠�������Ƃ͉������Ă����B���Ƃ��A���̂���{�����y�ق����z�i�ؑ���4�j�ƌĂ�Ă����㓡���t�y���Ƃ��肵���z(�ؑ���5)�Ƃ����l�́A�I�����_�̂��Ƃɂ��Č������������Ƃ��������߂āA�w�g�ђk�y������������z�x�Ƃ������ȏ����̏����Ȗ{���ďo�ł����Ƃ���A���̂Ȃ��ɃI�����_������\�����ق����Ă������̂ŁA�ǂ��炩�炩�Ƃ��߂������āA��łɂȂ������Ƃ�����B

�@���ꂩ�炠�Ƃ̂��Ƃ����A�R�`��̈�t�̈��x���@�y�₷�Ƃ݂������z�Ƃ����l�������ɏZ��ł����B���̐l�͒���ɗV�w���āA�����ŃI�����_������\�����K���A���̕����Łu����́v�l�\���������������̂���ċA��A�l�Ɍւ��āA�I�����_�̖{���ǂ߂邩�̂悤�ɂ����ӂ炵�Ă����̂��A�킽�����߂��炵�����Ƃ��Ǝv�������̂ł���B�킽���Ɠ����˂̒���~���y�Ȃ����킶���z(�ؑ���6) �Ȃǂ́A��͂荍���ɏZ��ł����̂ŁA���̐l����I�����_���������߂ďK�����̂ł���B

-----

����8��

�@�Ǒ�Ƃ킽�� �� ��ʎ����P�O�Y �� �I�����_��

�@�킽���́A�Ǒ��˂��˃I�����_�̂��ƂɊS�������Ă������Ƃ�m��Ȃ������B�Ƃ��낪���a�O�N�i1766�j�̂��Ƃł������B���̔N�̏t�A�����̂悤�ɃI�����_�l���]�˂֔q��ɂ���ė����Ƃ��A������A�Ǒ킽���̑�ւ��Ƃ���Ă����B���ꂩ��ǂ���ցA�Ƃ����˂�Ƃ��傤�̓I�����_�l�̏h�֍s���āA�ʎ��ɉ���ăI�����_�̂��Ƃ��A�����ɂ���Ă̓I�����_��Ȃǂ������˂悤�Ǝv���Ă���Ƃ̂��Ƃł���B�킽���͂��̂���܂��N���Ⴍ�āA���C�ɂ͂��₷���A���ł�����Ă݂����Ȃ邱��ł���������A�ǂ����킽�����A��čs���Ă������������A�킽������������ɂ����˂Ă݂����Ƃ����ƁA�Ǒ�́A����͂₷�����Ƃ��Ƃ����āA��������ɁA�I�����_�l�̔��܂��Ă���h�֍s�����B

�@���̔N�́A��ʎ��Ƃ��Ă͐��P�O�Y�Ƃ����l�����Ă����B�Ǒ�̈������킹�ŁA�킽���́A�I�����_����w�т����Ƃ�����]��\���ׂ̂��Ƃ���A�P�O�Y�͕����āA����͂���߂Ȃ����Ƃ����B������̂��Ƃ��K���ė������邱�Ƃ͂ނ����������Ƃł��B���Ƃ��Γ�������Ȃǂ��u���ށv�Ƃ������Ƃ������˂�ɂ́A�ŏ��Ɏ�܂˂ł����˂��肵��������܂���B�u�������ށv�Ƃ������Ƃ�₤�ɂ́A�܂������ł������グ�āA����ɒ����܂˂����A����Ɍ������āA�u����́H�v�Ɩ₤�ƁA���Ȃ����āu�f�����L�v�idrink�j�Ƌ����Ă���܂��B���ꂪ�u���ށv���ƂȂ̂ł��B���ď���y���傤���z�Ɖ����y�����z�Ƃ�₤�ɂ́A��܂˂ł����˂悤������܂���B����Ȃ̂́A����������ނ̂Ə������ނ̂Ƃŋ�ʂ��킩��܂��B���������𑽂�����ł��A���̍D���łȂ��l�����邵�A���Ȃ�����ł��D���Ȑl������܂��B����͐S�����̂����̂��Ƃł�����A�ǂ��ɂ�������������܂���B���āA���́u�������̂ށv�Ƃ������Ƃ́u�A�[���e���b�P���v�iaantrekken�j�Ƃ����̂ł��B�����͒ʎ��̉Ƃɐ��܂�A�����Ȃ��Ƃ�����ʕقɂ͂Ȃ�Ă���Ȃ���A���̂��Ƃ̈Ӗ���m�炸�ɂ����Ƃ���A����ƌ\�ɂȂ��āA����ǂ̔q��̓����ŏ��߂Ă킩��܂����B�u�A�[���v�Ƃ͂��Ɓu�������v�Ƃ����Ӗ��A�u�e���b�P���v�Ƃ́u�����v���Ƃł��B�u�����������v�Ƃ����̂́A�u�ނ����̂��̂���܂��ֈ�����v�̂ł��B�����D�ޏ�˂��A�ނ����̂��̂���܂��Ɉ��������v���̂ł��B���Ȃ킿�A�u�D�ށv�̈Ӗ��ɂȂ�̂ł��B�܂��A�̋����v���̂����������܂��B������܂��A�̋�������Ƃֈ��������Ǝv���S�����邩��ł��B������̂��Ƃ���������ŏK���̂́A����Ȃɖʓ|�Ȃ��̂ŁA�킽���̂悤�ɂ˂ɃI�����_�l�ɐڂ��Ă��Ă����A���₷���킩��ɂ����̂ł��B�܂��Ă�A�]�˂Ȃǂɂ��Ċw�ڂ��Ǝv����̂́A�s�\�Ȃ��Ƃł��B��C�E�̗��搶�Ȃǂ��A���̂��߂̌�p�ŔN�X���̏h�ւ������ɂȂ�A�ЂƂ����Ȃ炸����ł����A�Ȃ��Ȃ��A�͂��������䗝�����ł��Ȃ��悤�ł��B���Ȃ�����������߂ɂȂ����ق����悢�ł��傤�B???�ƒ��������B

�@�����Ǒ�͂ǂ����������m��Ȃ����A�킽���͂��������Ȃ̂ŁA���̐��������Ƃ��ƕ����āA����Ȃɖʓ|�Ȃ��̂����Ƃ��鍪�C���Ȃ����A����Ȃ��Ƃł�������ɓ������₷�͖̂��v�Ȃ��Ƃ��Ǝv���A�������Ă܂Ŋw�Ԃ�����Ȃ������̂ŁA���̂܂܋A�����̂ł���B

-----

����9��

�@�I�����_�̂���

�@���̂��납��A���̐l�̓I�����_�̍�����n���ė������̂��Ȃ�ƂȂ����d���A���ׂĔ����̂߂��炵����Ȃǂ��D�݁A�����D���ƂƂ�����悤�Ȑl�́A�����Ƃ��W�߂Ĉ��D���Ȃ����̂͂Ȃ������B

�@���ƂɁA���Ƃ̑��nj�i�c���ӎ��j���V���Ƃ��Đ������Ƃ��Ă���ꂽ����ŁA���̂Ȃ������ɂ͂łȎ���ł���������A�u�E�F�|���K���X�v�iweerglas�j�V�C�����y�Ă��z�A�u�e�������[�g���v�ithermometer�j���g�����y���z�A�u�h���h���K���X�v�idonderglas�j�k�������y����炢���z�A�u�z�N�g���[�g���v�ivochtmeter�j���t�y�d���������y���������������イ�����������z�A�u�h���N���J�[�����v�idonkerkamer�j�Î��ʐ^���A�u�g�[�t�������^�[�����v�itooverlantaren�j���d���y����悤���傤�z�A�u�\���K���X�v�izonglas�j�ϓ����y�����傭�z�A�u���[�v���v�iroeper�j�ĉ����y������Ƃ��z�A�Ƃ����悤�Ȃ��낢��̊킪�I�����_�D�œn���ė������A���̂ق����낢��̎��v�E�痢���E�K���X�H���̗ނȂǁA�قƂ�ǖ����ł������B�l�X�͂��̐��I�Ȃ̂Ɋ��S���A���̌����̔����Ȃ̂Ɋ������āA���t�q��̃I�����_�l���]�˂ɑ؍݂��Ă���Ԃ́A���̏h�֎��R�Ɛl�����т��������W�܂�悤�ɂȂ����B

-----

����10��

�@�����E�J�����X�ƃp�u�� �� ��ʎ��g�Y�K���q��̖�l�ƂȂ� ��

�@�@�@�@�@�@�h���y���炭�z�� �w�C�X�e���̊O�ȏ����ʂ�

�@���N�̂��Ƃ��킷�ꂽ���A���a�l�N�i1767�j���ܔN�i1768�j�̂���ł��낤�B�J�s�^���Ƃ��ă����E�J�����X�iJan Crans�j�A�O�Ȉ�Ƃ��ăp�u���iGeorge Rudolf Bauer�j���]�˂֗������Ƃ��������B���̃J�����X�͔��w�Ȑl�ł���A�p�u���͊O�Ȃ����܂����������ł���B��ʎ��̋g�Y�K���q��i�̂��ɍK��A�����k���Ƃ������j�͂����ς炱�̃p�u����搶�ɂ����Ƃ����B�K���q��͊O�Ȃ����܂��Ƃ����̂Ŗ��������A�����E����������̐l������֍s���āA���̖�ɓ�����̂��������đ��������B���̃J�����X�ƃp�u���Ƃ��]�˂֗����N�ɂ��A�K���q�傪�t���Y���Ă��Ă����B�킽���͔ނɂ��Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ�`������������A�����K���q��̖�l�ɂȂ�A���̏p���w�B���������킯�ŁA�킽���͖�������̏h�֒ʂ����B

�@������p�u�����A�쌴�����y����͂炰��ς��z�Ƃ�����w���̐��s�y�������z�����Â��A�����Ďh���y���炭�z�̏p���قǂ����̂��݂��B����͎��Ɏ�ɂ��������̂ł������B���̂Ƃт������������炩���ߍl���āA���̌�������������قLj����͂Ȃ��Ă������Ƃ���A�قƂ��������͂��傤�ǂ��̒��ւ͂������B���ꂪ�]�˂Ŏh�����������߂ł���B

�@���̂���́A�����ɂ��������ʂ�A�킽���͔N���Ⴍ�A���͂���A�����̑؍ݒ��́A�������炸�h�֒ʂ��Ă����B����Ƃ��K���q��́A����̂߂��炵���{���o���Ă킽���Ɍ����Ȃ���A����͋��N���߂ėA�����ꂽ�w�C�X�e���iLaurens Heister�j�Ƃ����l�́w�V�����[�C���x�i�O�Ȏ��Áj�Ƃ������ł��邪�A�����͂ǂ����Ă����ꂪ�ق��������̂ŁA���M�y����������z��\���傤�ƌ��������A�ƌ��ꂽ�B������Ă݂Ă��A�����Ă��邱�Ƃ͈ꎚ�E��s���ǂނ��Ƃ͂ł��Ȃ�����ǁA���̐}�͘a���̏��̂Ƃ͑傢�ɂ������āA���ɐ��I�ŁA��������Ă��邾���ł��S���Ђ炯�����ł���B����ł킽���͂��̖{�����炭��āA���߂Đ}�����ł��ʂ��Ă������ƁA�����ɂ��Ŏʂ��A�ނ̑؍ݒ��Ɏʂ��I������B���̂��߂ɁA����Ƃ��͖�ǂ��������āA���������ɋy���Ƃ��������B

-----

����11��

�@�g�Y�K���q��ƑO��Ǒ� �� �Ǒ�̒���䂫

�܂��A�N���킷�ꂽ���A����Ȃ��Ƃ��������B����t�A���̍K���q�傪��͂�I�����_�l�ɕt���Y���č]�˂֗����Ƃ��̂��Ƃł���B

�@�L�O���Ô˂̌�@�y���₵���z�̂Ȃ��ŁA���������y����������܂����z��̌��N������~�����̍��܂��Ȃ��ꂽ�Ƃ������Ƃł������B�g���̍����l�ł��邩��A�傳�킬�ŁA���ꂱ��ƈ�t�������ꂽ���A�����킢�ɋg�Y�K���q�傪�]�˂ɂ����킹���̂ŁA�����ɂ������ɂȂ��āA���Â𖽂���ꂽ�Ƃ���A�����ɂ��Ȃ���ɂȂ����B���̂Ƃ��O��Ǒ���t�̂��Ƃ䂦�A���낢����𖽂���ꂽ�̂ŁA���̂��߂ɍK���q��Ƃ����Â��ɂȂ����B����Ȃǂ��A���w�����ɂЂ炯�邫�������̈�Ƃ������Ƃ��ł���ł��낤�B���̂̂��Ǒ�͎�N�̂����Œ��Â֍s�����Ƃ��A�a�l�ɂ��肢���Ē���֍s���A�S������؍݂������ς�g�Y�E��т�ɂ��������āA������킩�����������ς��ɃI�����_����K���A�����ɐؐ搶����w�w�ތ�x�Ƒ肵���{�ɏo�Ă��邱�Ƃ����Ƃɂ��ĕ��K�������A����ɕt�������Ă���Ǝ��S��]����K���A�I�����_�����̎��́E���͂Ȃǂ̂��Ƃ�����܂������ʂ��Ď����A�������Ƃ��������B���ꂪ�A�O�ȏC�s�̂��߂łȂ��A�I�����_����w�Ԃ��߂ɒ���֍s�����l�̏��߂ł���B

-----

����12��

�@�u�Θb�v�� ���ꌹ�� �� �J�����X�ƌ���

�@�I�����_���A��p�₢�낢��̋Z�|�����B���Ă��鍑�ł���Ƃ������Ƃ��悤�₭���ɒm��킽��A���̐l�����̉e�����Ă����B���̂��납��A�I�����_�l���]�˂֗��邽�тɁA�����ς犯��̎u����l�X�́A���N�Θb�Ƃ������Ƃ��肢�o�Ă��̏h�ɍs���A���Ö@�E�����̂��ƂȂǂ������ˁA�܂��V���Ƃ̐l���A���������ꂼ�ꎩ���̐��̂��Ƃ�₢���������B�����͂��̐l�X�̖�l�Ȃ�A��������ɘA��čs�����Ƃ����R�ł������B����ŁA�Ȃ��ɂ͂��̐l�����̖�l���Ƃ����ďo�������l���������B����ł͋K���������āA�݂���ɔނ�̏h�֏o���͂ł��Ȃ��̂ł��邪�A�]�˂̂ق��́A���炭�̊Ԃ̂��Ƃł��邩��A���R�ɂ��܂������Ȃ��Ƃ������肳�܂ł������B

�@���̂���A���ꌹ���i�ؑ���7�j�Ƃ����Q�l���������B���̐l�̐��͖{���ƂŁA���܂�����_�ɂ��Ƃ��A�˔\��������Ă��āA���傤�Ǔ����̋C���ɓK�������܂�̐l�ł������B���N�̂��Ƃł��������A�����ɏq�ׂ��J�����X���J�s�^���Ƃ��č]�˂֗����Ƃ��̂��Ƃł���B������A�ނ�̏h�ɐl���W�܂��āA�������肪�������Ƃ��A���������̐Ȃɂ����B���̂Ƃ��J�����X�́A����ނ�ɂ���������܂��ЂƂo���āA���̑܂̌��������Ă����Ȃ����A�������l�ɂ����܂��傤�A�Ƃ����B���̌��́u�m�b�̗ցv�̂������ɂȂ��Ă���B�q�͂���������ɉāA���낢��Ƃ��ӂ�����̂����A������J�����Ƃ��ł��Ȃ��B�Ƃ��Ƃ����̖��ɂ��������̔ԂɂȂ����B�����͂������ɂƂ��Ă��炭�l���Ă������A�����Ɍ����J���Ă݂����B�ꓯ�͂����܂ł��Ȃ��A�J�����X�����̍˂̂���ǂ��̂Ɋ��S���āA�����ɂ��̑܂������ɗ^�����B����Ȃ��Ƃ������Ă���́A�J�����X�ƌ����Ƃ̐e���݂͐[���Ȃ�A�����͂��̌�͂��т��яh�֍s���Ĕ����̂��Ƃ������˂��B

�@�܂�������A�J�����X�͂ЂƂ̌�̂悤�Ȍ`�́u�X�����K�X�e�[���v�Ƃ������̂��o���āA�����Ɍ������B�����͂�������āA���̌��\�������˂ċA��A��������ʂɐV����������Ď����čs���āA�J�����X�Ɍ������B�J�����X�͂�������āA����͂��̂����������̂Ɠ����i���Ƃ������B�����Ō����́A���Ȃ����������ɂȂ������̂́A���Ȃ��̂����̎Y�����A����Ƃ��O���ŋ��߂����̂��A�Ƃ����˂�ƁA�J�����X�́A�C���h�̃Z�C�����Ƃ����Ƃ���ŋ��߂ė������̂ł���Ɠ������B�����͂܂��A���̍��̂ǂ�ȏꏊ����Y����̂��Ƃ����˂�ƁA�J�����X�������Ă����ɂ́A���̍��ł��������Ă���Ƃ���ł́A��ւ̓��̒�����o����Ƃ������Ƃ��B�����́A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B����͗��̍��ł��������̂ł��傤�Ƃ����B�J�����X�͂�����āA���ȂǂƂ������͎̂��݂��Ȃ����̂ł���B�ǂ����Ă��̍�������邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ����B�����Ō����́A�����̌̋��̎]��̏���������o���A�傫�ȗ��̎��ɂÂ��Ă��闳�̍����o���Č����āA���ꂪ�����ł���B�w�{���j�ځx�Ƃ����V�i�̖{�ɁA�ւ͔�������A���͍���������Ɛ����Ă���B�킽���������������X�����K�X�e�[���́A���̗��̍��ł��������̂ł���Ƃ������B�J�����X�͂�����đ傢�ɂ��ǂ낫�A�܂��܂������̊�˂Ɋ������B�����ăJ�����X�́w�{���j�ځx���A�������������������ċA�����B�J�����X�͂��̕ԗ�Ƃ��āA�����X�g���X�́w�b���x�y���イ�Ӂz�A�h�h�l�E�X�́w���B�{���x�A�A���{�C�X�́w�L���x�y�����Ӂz�ȂǂƂ����悤�Ȕ����Ƃ̂��߂ɂȂ鏑�������B

�@��������̂��Ƃ́A�I�����_��ڂɘb���ĕق����̂ł͂Ȃ��A�t���Y�������ʎ��������Ƃ������悤�Ȑl���ʕق����̂ł����āA�ꌾ���ʂ����킯�ł͂Ȃ��B

�@�����́A���̂̂�����֍s���ăI�����_�̖{���Ȃǂ����߂ė��āA�܂��G���L�e���Ƃ����ӂ����Ȋ�B����ɓ���č]�˂ɋA��A���̓����̂��Ƃ��l���āA�����̐l�����ǂ납�����B

-----

����13��

�@����~�� �� ���a���N ��

�@�@�@�@�@�@�w�^�[�w���E�A�i�g�~�A�x�w�J�X�p�����X�E�A�i�g�~�A�x�Ƃ킽��

�@���̂Ȃ��́A����Ȃӂ��ŁA���m�̂��Ƃɂ悭�ʂ��Ă���Ƃ����l���Ȃ��������A�������Ƃ����āA�������ƂȂ����m�̂��Ƃ��������邱�Ƃ��Ȃ��悤�ɂȂ����B�I�����_�̖{�Ȃǂ������Ƃ�������Ă���Ƃ����킯�ł��Ȃ��̂����A�Ƃ��ǂ��͎����Ă���l������Ƃ����ӂ��Ɉڂ�ς���Ă����B

�@�킽���Ɠ����˂̈�t����~���́A�{�����ƂĂ��D���ŁA�I�����_�̔����̊w���w�т����u�������āA�c�������y���ނ����z�i�ؑ���8�j�E�c�������y���ނ点�����z�搶�ȂǂƂ����u�ŁA���t�]�˂֗���I�����_�ʎ������Ƃ��䂫�����Ă����B

�@���a���N�h�K�y���̂Ƃ��z�i1771�j�̏t�̂��Ƃł���B�~�����I�����_�l�̏h�֍s�����Ƃ���A�w�^�[�w���E�A�i�g�~�A�x�Ɓw�J�X�p�����X�E�A�i�g�~�A�x�Ƃ����A���炾�̓����̍\����}�������{�����o���Ă��āA��]�҂�����䂸�낤�Ƃ������̂�����Ƃ����̂ŁA����������ċA���āA�킽���Ɍ������B���Ƃ��ꎚ���ǂނ��Ƃ͂ł��Ȃ����A�����̍\���A���i�̋�ȂǁA����܂Ŗ{�Ō�����A���ŕ������肵�Ă���Ƃ���Ƃ͑傢�ɂ������Ă���B����͂����Ǝ��n�ɂ݂Đ}���������̂ɂ������Ȃ��B�����Ƃ킩��ƁA�킽���́A���Ƃ����Ăق������̂��Ǝv�����B���̂����A�킽���̉Ƃ��A���Ƃ��ƃI�����_���̊O�Ȃ������Ă���̂�����A���߂Ă��̖{��{���̂Ȃ��ɂł������Ă����������̂��Ǝv�����B���������̂���͉Ƃ��͂Ȃ͂��n�����āA����������̗͂��Ȃ������̂ŁA�����˂̑��v�ł��鉪�V���q��Ƃ����l�̂Ƃ���֎����čs���āA���ꂱ��̂킯�ł��̃I�����_�̖{�������̂ł����A���������̗͂�����Ȃ��āA�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł��A�Ƃ����������B�V���q��͂�����āA�����Ă����Ė��ɗ����̂ł��邩�A���������Ȃ�A�㉿�͂��ォ�炭������悤�ɂƂ�͂��炨���Ƃ���ꂽ�B���̂Ƃ��A�킽���́A�������ɂ����Ƃ����ڂ��ĂȂǂ���܂��A�Ȃ�Ƃ��Ăł����ɗ����̂ɂ��Ă��ڂɂ����܂��傤�Ɠ������B�������̑q�����q��i�̂��ɐ�Ɖ��߂��j�Ƃ����l���������A���̐l���A����͂��Ў�ɓ���Ă���Ă������Ȃ����B���c���́A������ނ��ɂ���l�ł͂���܂���ƁA���Ƃ�Y���Ă��ꂽ�B

�@�������āA����߂Ă��₷����]�����Ȃ��āA�{����ɓ������B���ꂪ�A�킽���ɃI�����_�̖{����ɓ������ŏ��ł���B

-----

����14��

�@�I�����_���|��̂̂���

�@���˂āA�킽���͕��ꌹ���Ȃǂɉ���тɁA�悭�b�����������Ƃł��������A����ƌ������������قǁA�I�����_�̎��n�����ɂ��Ă͊��S���邱�Ƃ���ł���B�������I�����_�̖{�ڂɓ��{��ɖ|����A�����Ԃv������ɂ������Ȃ��B�Ƃ��낪����܂łɂ������낤�Ǝv���������l�̂Ȃ��̂͌����������Ƃ��B�Ȃ�Ƃ����̓����Ђ炭���@�͂Ȃ����̂��낤���B�]�˂Ȃǂł͂ƂĂ��ł��ʂ��Ƃ�����A����̒ʎ��ɂł�����œǂ݂킯�����������̂��B����ł��ł�����������A���̂��߂̂������ȉv�ɂȂ邾�낤�ɂƁA����̂ł��Ȃ��̂��A�������肵�Ă��߂��������͖̂��x�̂��Ƃł������B���������Ƃ����������Ȃ��̂ŁA�ނȂ����Ȃ�������ł������B

-----

�������

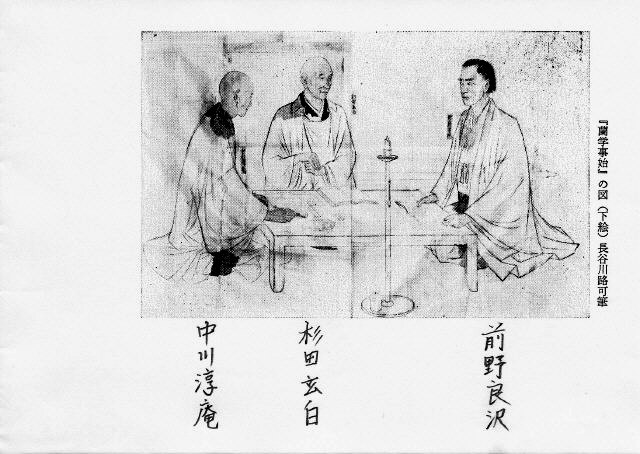

����̓��e�́w��̐V���x�o�ł̒[���ƂȂ�u�D�����v�̎���������ȑO�̂��ƂŁA���c�������w�^�[�w���E�A�i�g�~�A�x����ɓ����Ƃ���܂łł��B�O��Ǒ�Ƃ����l�́A�w��̐V���x�𐙓c�����A����~���ƂƂ��ɖ|���l�ł����B�I�����_��̑f�{�͑��̓�l�����i�i�ɂ�����A�ނ��������������l�Ȃ̂ł��B�ɂ�������炸�w��̐V���x�̖|��҂Ƃ��Ė���A�˂Ă��܂���B���c�������肪�����ɂȂ�܂����B����́u�Ȃ��H�v�Ȃ̂ł��B���c�����́A��6��̕����A�u�Ǒ�Ƃ����l�͐��܂���ς�����l�ŁE�E�E�v�Ə����܂����B���̕ӂɁu�Ȃ��v��������������̂����m��܂���ˁB�O��Ǒ�͊��S��`�҂Ŗ������ȁw��̐V���x���o�ł������Ȃ������B����A���c�����͕s���S�ł����Ă������w��̐V���x�𐢂ɖ₢���������B����͂��悢��w�^�[�w���E�A�i�g�~�A�x����ɓ�l���D���������ɍs���܂��B �����҉������B

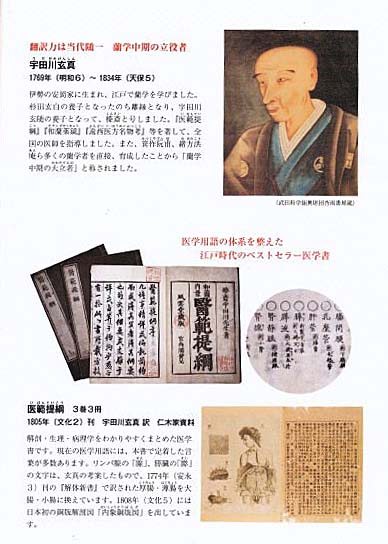

���ʐ^�����

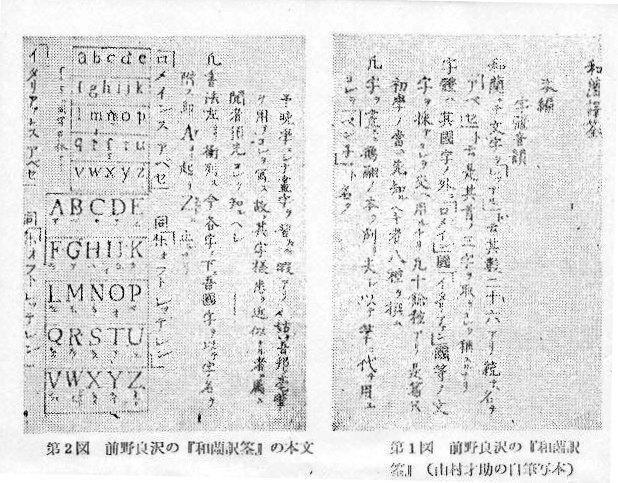

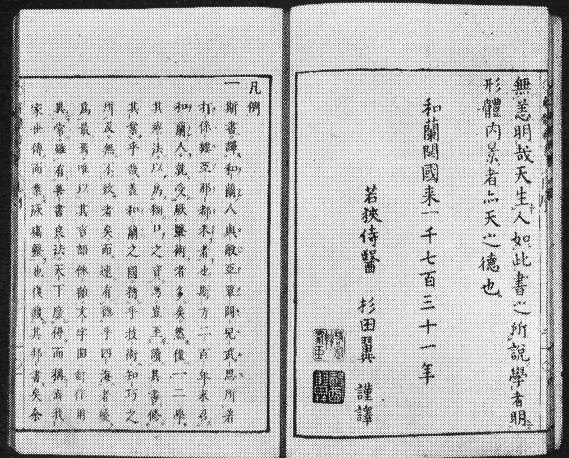

�@�O��Ǒ�̒������w�a����⣁x�̖{������юR�{�ˏ��̎��M�ʖ{�̈ꕔ�ł��B�ʐ^�ł͔��Ǖs�\�Ǝv���܂��̂ŁA���Q�l�܂łɖؑ����̉��߂œ]�ڂ������܂��傤�B

��P�}�F�E���̎R���ˏ��̎��M�ʖ{

�@�a����⣁@�{�ҁ@���̉��C

�@�a���j�e�������u���b�e���v�g�]�t�B���m����\�Z�A�����i�X�x�j�e�����u�A�x�Z�v�g�]�t�B���i���j���i�m�j��i�n�W���j�m�O�����惊�e�A�R�����̃X���i���B���̃n���i�\�m�j�����m�O�i�z�J�j�u�����C�v���A�u�C�^���A���v�����m�������́i���e�j�R�������i�}�W�j�w�p�i���`���j���i���B�}�i�I���\�j�\�]��A���B���i�R�m�j�ҁA���i�^�_�j���w�m�c�A��i�}�Y�j�m���x�L�ҁi�n�j���탒��i�G���j���i�ؑ����F���̕҂͏����p�̂��߂W�킩���j�B�}�i�I���\�j�������X�j�@���i�ؑ����F���͔��Ǖs�A�A���Ǝv����j�m�{�i�ؑ����F�H�̍����j���탊�v�i�\�j���i���j�ȃe�M�j��i�J�G�j�e�p�i���`�j���B�R�����u�y���q�v�g���i�Y�j�N�B

��2�}�F�����̖{��

�@�\�i���j�ӊw�j�V�e�������K�i�i���j�w���ɃA���Y�Ɓi�t���j�C��M�m�|�M�i���E�q�c�j���p�i���`�C�j�e�R�����ʃX�́A���i�\�m�j���l���i�R�g�S�g�j�N�ߎ��i���ҁi���m�j�j���X�B�{�ҁi�ؑ����F�{���҃n�j�{�i�X�x�J���N�j��i�}�Y�j�R�����m���x�V�B

�@�}�i�I���\�m�j���@�i�n�j�������t��X�A���A�e���m���j�ፑ�i�m�j�����ȃe���������X�B���i�X�i���`�j�`�����N�i�R�V�j�e�y�j�~�i�}�j���i���B

�@���͈͂ȏ�̒ʂ�ł����A�����ɕ\������A�A���t�@�x�b�g�̏������Ƒ啶�����㉺�ɕ\�L����Ă��܂��B

������

�i�ؑ���1�j�O��Ǒ��y�܂��� ��傤�����z�@1723�`1803

�]�ˌ���̗�����w�ҁB�L�O�����Ôˈ�̎q�B�Ǒ�͒ʏ́A�����y�R�A���̗����B����̑�f�����ˎm�{�c�S��ɗ{����B���a6�N�i1769�j47�ɂ��Ĕ����A���w�Ɏu���A�؍��z�ɂ��Ċw�ԁB'70����ɕ����A�g�Y�K��ɂ��Č��C���A�]�˂ɋA���āA�J�s�^���̍]�ˎQ�{�̐܂��̋q�قɗ����ʎ���K�˂Ď��₵�A�w�B�w��̐V���x�̖�q�ɂ͓��u�̖���ƂȂ����B�����Ɂw�a����⣁x���B

�i�ؑ���2�j�g�v�����y�悵�܂� �Ƃ��ǂ��z�@1702�`1773

�]�˒����̈�w�ҁB��t���R�d�@�̒��j�B���|���L�����܂�B�ʏ̎����i��j�A���͌����A���ߓ����ƍ����B�R�e���m�ƌ��������A���̐��܂ėL���ɂȂ����B

�i�ؑ���3�j��ߝB�y�ЂƂ悬��z�E��ߐE��ȐƂ�

�ڔ��̈��B������ڈꐡ�ꕪ�i��33.6cm�j�̂܂������Ȓ|�̏c�J�ŁA�w�E�͑O��4�E�A�w��1�E�B������������ߐ��ɂ����đt���ꂽ�B�����͒P�Ɏڔ��ƌĂ�A�̂��ɒ|�ǂɐ߂�1�������邱�Ƃ����ߐƏ̂��B�����ɐ��ŁB��ߐ؎ڔ��B���|�y�������z�B

�i�ؑ���4�j�{�����y�ق����z

�{���w�̌����ƁB�{���w�Ƃ́A�����ɗR������ɂ��Ă̊w��B�����ɂƂǂ܂炸�����w�̐F�ʂ������B���{�ւ͓ޗǎ���ɓ`�����A�u�{���a���v�Ȃǂ����ꂽ���A�]�ˎ���ɍł�����ƂȂ�A�L���v���́u��a�{���v�A���엒�R�́u�{���j�ڌ[�ցv������A����ɐ��m�����w�̉e����������āA�����̐l�����̔��W�Ɋ�^�����B

�i�ؑ���5�j�㓡���t�y���Ƃ� �肵���z�@1696�`1771

�]�˒����̖{���w�ҁB���͌����A�����擴���A���t�͎��B�c�������ɕ��Y�w���w�сA�{���w�ň�ᐅ�Ƒ���������Ƃ���ꂽ�B�I�����_�Ɋւ��钘�����A�u�g�ђk�v2���́A�I�����_�����̑}��������A���{�ɂ���ċ֏������ɕt����Đ�łƂȂ����B

�i�ؑ���6�j����~���y�Ȃ����� �����z�@1739�`1786

�]�ˌ���̈�ҁB�]�ː��܂�B���͌��A���͝����B���߂͎R�`�ˈ���x���@�ɃI�����_����w�сA���w�ɒʂ����B���Y�w���D�݁A���ꌹ���ƉΟ��z�����B���c������Ƌ��͂��āw��̐V���x�̖�q�ɂ�����B

�i�ؑ���7�j���ꌹ���y�Ђ炪 ����Ȃ��z�@1728�`1779

�]�˒��E����̖{���w�ҁE�Y��ҁB�����ˑ��y���Ηǖ[��3�j�B�Ɠ��c�̕��ꐩ�ƂȂ�B���͍����y���ɂƂ��z�A���k�y���イ�����z�B�Y�썆���R�l�A�o���𗛎R�B�˖��ɂ�蒷��ɗ��w�A��w�A���w���w�ԁB�]�˂ɏo�āA�c�������Ɏt���B�{���w�҂Ƃ��Ė��������A�����˂������ĘQ�l�B�{�����������āw���ޕi諁x���A���ʼnΟ��z�A���g�v�A���т̐���A�z�R�J���A���G�Ȃǂ����镪��ɍ˔\���A�G���L�e���͂����Ƃ��l�����������B

�i�ؑ���8�j�c�������y���ނ� ����z�@1718�`1776

�]�˒����̈�ҁB�{����㎁�B�]�ː��܂�B���͓o�A���͌���A�ʏ̂͌��Y�A�����͍��B�c�����{�����D�ށB���N�l�Q�͔̍|�ɐs�͂����B

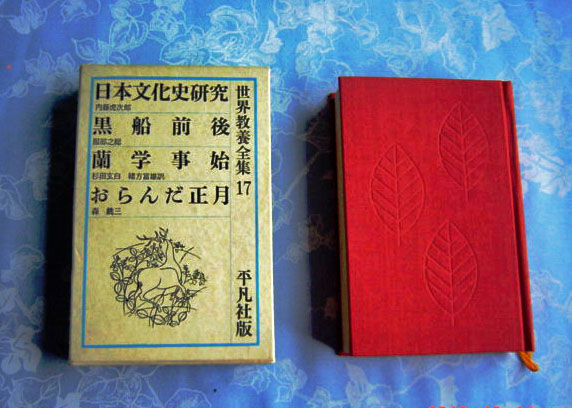

���Q�l������

�w�R���T�C�X���{�l�����T�x�O�ȓ��@1190�N

�w�L�����x��l�Ł@��g���X�@1998�N�@

�w���E���{�S�W�E17�x���}�ДŁ@1970�N

|

���ʐ^�����

���ʐ^�����