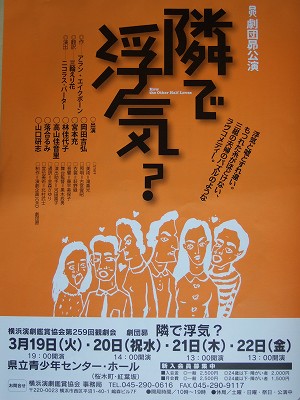

| �u�I�[�����h�[�v�ӏܕ� | |

| ���| �M�� 2017�N10��3���i�j |

|

�@�@�P�U���I�p���̏��N�M���I�[�����h�[�͒����j�q�������̂ŃG���U�x�X�����̏����ɂ���Ă��킢�����A�ق��ɂ��������𗬂��܂����A�{�C�ň��������V�A�̔��P�T�[�V���ɂ������藠���A���S�̂܂ܑ�g�Ƃ��ăg���R�ɓn��A�����ł���Ƃ��U���ԐQ���������ƋN������A���e�̏����ɕϐg���ĂR�O���}���A����ɂP�W�E�P�X���I�Ɛ��������A��ڍ��ꂵ���c�ɐa�m�Ɨ��ɗ����E�E�E�Ƃ߂܂��邵���W�J�̂Ȃ��Ŏŋ��͋}�ɏI���܂��B�s�V�s���̐N���r���ŏ����ɕϐg���Ă���ɐ���������Ƃ����؎��́A��ςɂւ�Ă��Ȏŋ��ł��ˁB�s�V�s���ł̓��i�`�F�N��Ȃ̃I�y����}�N���v�[���X��������v���o����܂����A�ǂ�����Ō�̗����͂悭������܂���B �@�J���O�A�����Ȃ��̂Ŋی����̃X�e�[�W�ɂ͕��䑕�u�������Ȃ��A��艜�Ƀp�[�J�b�V�����A�����O�Ƀs�A�m�ƃT�L�\�t�H��(���y�͂R�l�������t)���u���Ă��邾���ŁA�����ɓˑR�������؎q����яo���Ă��Ďŋ����n�܂�܂��B�ޏ��������S���������ŁA�G���U�x�X�����̏������͂��̌ネ�V�A�̐��v�A���A�c�ɐa�m���U���������A�ق��̂S�l�̔o�D���݂ȉ�����������̂Ő^�ʖڂɌ��Ă��Ȃ��Ƃ킯��������Ȃ��Ȃ�܂��B����]���͎�ɂR�l�̒j�D���߁A����������Ȃ��玞����ʂ̕ω��𑁌��Ő�������`�Řb���i�݂܂��B���ʂ̉����ł͕����ɋ��ԂƂ��H�������炦�Ă���A�����Ŕo�D�̉��Z���J��L������̂ł����A������͕ό����݂̔\����ɋ߂������ł��B���̑������������Ȃ��Ƃ��Ă����Ȃ��Ȃ�͈̂ȑO������c�G�����o�̌���̕���Ɠ����ŁA�Ƃɂ����݂Ȃ悭����ׂ�܂��B����̑����͂�͂�ƂĂ��������A���j�E�������Ƃ��ɂ������肫�܂��B�قƂ�Ǖ���ɏo�����ς�ł���ׂ�܂���̂ɃG�l�ꂹ���A���h�ɖ������Ȃ��܂����B��͂�Ⴂ!�@�������͏����̏����̈ߑ�����ςɓx�̂���܂������A���D�Ƃ������͂��킢�����N�I���W�Ƃ��������B�ł��ؑ���Ǝ剉�̘A���e���r�h���}��q�[���[��Ō��������Z�͂͂����҂ł͂���܂���B�T�[�V�����Q�O�˂̐V�l���ŕ��Ԃ͑����ɂȂ�ƕ������Ȃ����_�͂���܂����ƂĂ����炵���ł��B����ɂ��Ă��킸���U���̏o���҂ŕ����i�߂�̂ł�����A���̍^���̂悤�ɑ�ʂ̃Z���t���o����̂ɂ͊F������J�������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B �@�@�Ƃ���ł���ȕs�v�c�Ȏŋ��͈�̒N��������̂ł��傤�H����͎����I��i�Œm����p���̏�����ƃo�[�W�j�A��E���t�A�����o�͕č��̏������o�ƃT������[���A����̓��{�ʼn��o�͂���KAAT�̕���ēE����W�ł��B���ԓI�ɂ���Ȃɒ������G�Șb���Q���ԋ��ł܂Ƃ߂�̂͏�������������悤�ɂ������܂������A�����ɒǂ��邱�ƂȂ����������ɏ����������͔̂ނ̗͂ł��傤�B�ʔ���������y����ł��邤���ɁA�u���A�����I���Ȃ́v�Ƃ��������ł������A��ɂȂ�Ɓu��̉��������������Ȃ̂��낤�v�Ɠr���ɕ��܂��B��s�V�s���͐l�ԂɂƂ��čK���H�����Ƃ��Ƃ́H�������Ȃ̂��ȁB���̘b�͑�_�Ȗ|�ĂŢ�I�������h��Ƃ����f��i92�j�ɂ��Ȃ��Ă��邻���ł������͌��Ă��܂���B�Ƃ���ʼnp��ł́u�I�������h�v�Ȃ�I�A��I�[�����h�[��Ȃ烉�ɃA�N�Z���g�����܂��ˁB����͂����Ԃ�̓������đ�ϋ����y���L��������u�f�B�Y�j�[���[���h�v�̏��ݒn�i�č��t�����_�B�̓s�s�j�Ɠ������O�ł��B�Ƃ����ꕨ��S�̂̊܈ӂ͂悭������Ȃ��܂܁A���������y���ߌ�̂ЂƂƂ��ł����B |

| �c�e�Ռ܌���̕��� | |

| ���| �M�� 2017�N6��20���i�j |

|

�@

�@�@���͖�̕��������̂ł����A�ŏ��̉��ڂ̂����Ɂu�y�P�v��F�O�Y���T�����T�O�Y��S���̓����u�P������v���������I�ɑg�ݍ��܂�Ă���A�������C���ɂȂ�܂����B�P������Ƃ͉̕�����҂����Ղ��p���̂�錾����s���ŁA�W�������10�������߁i���݂����j�𒅂ĕ���O���ɐ������ĕ��сA���X�ɏP���҂Ƃ̊ȒP�ȃG�s�\�[�h���Љ�āA�����l�́u��������������ۛ�������܂��悤���肢�\���グ�鎟��ł�����܂��v�Ɛ[�X�Ɗϋq�ɓ���������ƍ�����������������A�Ō�ɑS�������������܂ł������[�ƥ����Ɖ������n���������Ŗ������̂����܂�ł��B�Ⴂ���҂��u�����܂Ő������܂����v�Ƃ����ߖڂ��͂����肷��A���Ă��ĂƂĂ��C�������悢�`���s���ł��B�ȑO�̊C�V���P���̎��͓��l����ɂݣ �@�@�Ō�́u�Ձv�͎��̋��ȉ̕��ꕑ�x�ł��B��������������q���떺��Ȃǒ��S�n�̗x��́A����͉ؗ�ł������͂����O���Ă��܂��܂��B���̓��͓r���ސȂ��āA�����̒n���w���狞�}����l���ʓ��ʉ����ŋA��܂����B����ɂ��Ă��̕���������͒��̕���11������3���܂ŁA���4��������9���܂łƌ������Ԃ�������r���ɋx�e������ɂ��Ăः��[�O�i�[�̊y�����l�̌������Ԃ͊ϋq�T�[�r�X�Ƃ��Ă͂��炵���̂ł����A���҂���͑�ςł��B�Z���t�̉̕���͉̂̃I�y�����G�l���M�[����͏��Ȃ��ł��傤���A�I�y���͎��܂�3���͋�̂ɁA�̕���͖�������������܂��B����ŗ������o��������҂��������Ƃ͐M�����܂���B���̂Ƃ��늨�O�Y�A�c�\�Y�A�Ⓦ�O�ÌܘY�ȂǑ啨���҂����X�Ⴍ���ĖS���Ȃ�̂͂��̉ߏ�J��������Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�l�I�ɂ͂��������̕�����҂̕��S�����炷�����`�Ԃ��H�v���Ăق����ȂƎv���Ă��܂��B�ȏ� |

| �f��u�A���W�F�̐킢�v �ӏܕ� | |

| ���| �M�� 2017�N4��3���i���j |

|

�@ ����|�p������ʼnf������グ��̂͏������߂���� �@�f��͋C��ŕn���ȃA���W�F�̒j�����t�����X�R�̍��⎺�Ŏ�����������̕`�ʂ���n�܂�A�������ꂽ�ނ��Ō�܂Ŏc���Ă���1�l�̃��W�X�^���X�����̃A�W�g�܂Ńt�����X�R���ē����A��������͂���č~���̃A�i�E���X������Ƃ��납��{�҂���z�����`�œW�J���Ă����܂��B��l���̃A���͖��w�̃`���s���ł������A���ƍ߂ł��܂��ČY�����ɂ���ԂɃA���W�F���A�l�Ƃ��Ẵv���C�h�ɖڊo�߁A�o�����Ă���̓A���W�F���A��A���n�Ƃ��Ďx�z���Ă���t�����X�����Ƀe����ł����܂��B�A���͊w�Z�ɍs���Ă��Ȃ��̂Ō������ȘA�����̏��N�ɔ閧�̘A�����������ǂ������肷��̂ł����A���̏����ꂽ���߂ɂ͒����ŁA�₪�ă��W�X�^���X�̒����ɂ��M�������悤�� �@���j�ɗ����o�[�ɂ��܂��Ⴂ���l�v�w�Ƃ��̎q���������킹�Ă��܂��A���̂��킢���c���̊�̃A�b�v�̒���ɔƐl�����̊���A�b�v���ꂽ�������ɂ��߂炢�̕\���u�����Ԃ̂ł����A���ǔޏ��͈֎q�̉��ɔ��������B���ēX���o�Ă��܂��Ƃ����V�[��������܂��B�s����ꂽ���O�̂���̂Ȃ��{���i�����i���ق��ɂȂ��Ȃ�A���n�̃t�����X�l�X�̐����j����(���ڏZ���Ă������n�̈�ʃt�����X�l���E�Q����)�Ƃ����s���́A�ŋ߂�IS�̖����ʃe�����v���N�������Ƃ����ł͐�ɋ�����Ȃ����Ƃ��Ƃ͎v�����A������x�m�肷��C�����ɂȂ��Ă��܂��͉̂�Ȃ��炱�킢�ł��ˁB���O�̗͂��Ō�Ɉ����˕Ԃ��Ƃ����f��S�̂Ƃ��Ă̋͒ʑ���������܂��A��ʂ̋ٔ����E�Տꊴ�͔�������̍��V�������Ȃ�Ȃ��قǂɈ��|�I�ł���A��Ɋ�����Ƃ͂܂��ɂ��̂��Ƃł��傤�B��y���̓[���Ȃ��為�Ј�x�����ɂȂ邱�Ƃ������߂��܂��B �@�@�ȉ��͎��̋C�܂܂ȉf��k�`�ł��B���͉f�悪�D���ł��B�킸���Ȃ����Ō��m��ʓy�n�╗����Տꊴ���_�Ŋy���߁A���ꂱ��1�����[�g���̐[�C����8�烁�[�g���̍��R�܂ōs�����Ƃ��ł��A���܂��ɊO���f��Ȃ��w�̕��ɂ��Ȃ�Ƃ����A�܂��Ƃɉf��Ƃ͂��炵�����̂ł��B����W�������̓z���[�ȊO�A���㌀�E���㌀�ESF�E�푈�E�~���[�W�J���Ƒ�̂Ȃ�ł����܂��B�����Ă݂����N��1�N�Ԃ�14�{�̉f������܂����B�ŋ߂̓n���E�b�h�Ȃǂ����{�f�悪�D���̂悤�ŁA��y���������Ղ�œ��{�̐N���������������u�V���E�S�W���v��A�펞���̏����ȍK����Ԃ����u���̐��E�̕Ћ��Ɂv���悩�����ł��B��҂͒n���ȍ앗�̃A�j���f��Ȃ���L�l�}�{��Ɖ��l�f��� �@�@���ɂƂ��Ԃ̉f��́u�A���W�F�̐킢�v�ł����A����Ɏ����̂̓X�y�N�^�N�����j�G���u�\���v�A�q�b�g���[�𒃉������`���b�v�����̊쌀�u�ƍَҁv�A�l��s�v�c�ȉf�����E�ɗU�����ށu�t�F���[�j�̃A�}���R���h�v�A�F���J����R���s���[�^�[�Ɛl�Ԃ̏�����\�������u2001�N�F���̗��v�Ȃǂł��B�u�A���W�F�v�͐������e�[�}�ɂ���������̂ł����A���n���̍�i�Ƃ��Ă̓R�X�^��J�u���X�ḗuZ�v��u�����߁v�Ȃǂ�����A�������ϋq�Ɉُ�ȋْ����������i�ł��B �@�@���̓e���r���f�̘^���DVD�ōD���Ȏ��ɉf������邱�Ƃ��ł��܂����A��̑O�͉f�����C�y�ɉƒ�Ō���͓̂�������ł����A���������f��͖{���f��ق̈ł̒��Ōʂɑ��ʂƐڂ��邱�Ƃ�O��ɍ��ꂽ���̂ł�����A�����G����R�}�[�V�����ɖW�����鏬��ʂŐ�����͂��͂Ȃ��A�e���r�ł́u���Ƃ����ǂ��납�Ԃ��ĕs���������v�悤�Ȃ��̂ł��傤�B���̏ꍇ�́A�����ԑO�ɔ������ƒ�p�v���W�F�N�^�[����J�˂�߂������ɗ��Ă�80�C���`�X�N���[���ɓ��e���Ę^�悵���f������邱�Ƃ�����܂����A�̖̂���͂��Љf��قŌ��������̂ł��B�K����l�ɂ͍����b�ɂȂ����W���b�N���x�e�B�[�Ƃ��������������A��N���u�X�m�[�f���̖\�I�v�Ƃ���햖���̃i�`�X�B�����p�i��������p�Y�I�ɕ`�����u�~�P�����W�F���E�v���W�F�N�g�v�Ȃǂ��Ȃ肨���b�ɂȂ��Ă��܂��B �@�@�F����������ł��傤���A�����f��Ƃ͒����t�������ł��B�e���r�̂Ȃ�����A�f��ق͐g�߂ł����B�Ƃ̂����ߏ��ɂ͔���Ђ肪�̂������Ƃ�����Ƃ����u�A�e�l����v�������āA�Ƒ��Łu���ӂ͉f��ɂł��s�������v�Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���[�H�̂��ƊF�ŘA�ꂾ���ďo���������̂ł��B�u�J�����q�v�E�u�m�������_�ɏ��v�E�u�N�̖��́v�Ȃǎq�����������l�����܂ł��낢�댩�܂����B1�{�����80�����炢�ŁA������2�C3�{���Ă�������O�ł���A�D���Ȏ��ɓ����čD���Ȏ��ɑޏꂷ��̂ł����A�͂��߂Ɍ������܂ŗ��Ă����ǂ��̉f��̏I���܂Ō��ċA�邱�Ƃ��悭����܂����B�r���œˑR�f�悪�Ղ�Ɛ�A�����߂��Ă�����Ȃ��Ɗϋq����u�u�[�v���ł邱�Ƃ��悭����܂����B����ȂƂ��͊ϋq�Ȍ���ǂ̉f�ʎ��̑�����X�N���[���Ɍ����������̒��ɁA�����̉����R�̔����Ț��������܂����i�`���_�����ہj�B�ċx�݂ɂ͏��w�Z�̍Z��ŗ������̐����f�����܂����B�Ȃɂ���y�����Ȃ��������Ȃ̂ŁA�f�ʖ������ŗh���̂��C�ɂȂ炸�ϋq�͌��\���������ł��B��ʍ�����V��g���삯���ŁA�E����͗����̈Ɣn�V�炪�n�ɏ���ē����ړI�n�Ɍ������ċ}���Ƃ����悤�ȏ�ʂł͌�҂Ɋϋq���甏�肪�N���邱�Ƃ���������イ�ł������A���┏��͂܂������������Ȃ��ł��ˁB������ƃI�V���������e�ɘA����Ĉɐ����ؒ��ɏo�����A�I�f��������s�J�f���[�Ő�������~���[�W�J�������āA���̂��ƍs�����̗m�H������Ń`�[�Y�T���h��H�ׂ�̂��y���݂ł����B���Ғ�5���ڕt�߂ɂ͂ق��ɏ��|(�j�͂炢��E�ނ�o�J�����Ȃ�)�A����(�T���Y���́E���S������)�A���f�i���{�ދ��j�E�S���S13�Ȃǁj�̒��c�ق�����܂����B �@�@�e�Ɠ����܂ŏo�����ăe�A�g�������ŃV�l���}���������Ƃ�����܂��B�V�l���}�͘p�Ȃ�������X�N���[����3�{�̃v���W�F�N�^�[�œ��e����̂ʼn�ʂ̋��ڂ��s�^���ƂȂ���Ȃ��̂������h�ł������A�u���ꂪ�V�l���}���v or �u�V�l���}�z���f�[�v��1�V�[���ŁA�����̓��{�ɂ͂Ȃ������W�F�b�g�R�[�X�^�[�őO��f���̔��͂ɂ��܂������Ƃ͍��ł��悭�o���Ă��܂��B������ɂ�70�~���f��Ƃ����̂��o�Ă��āA����́u�E�G�X�g�T�C�h����v�u�A���r�A�̃������X�v�u�j��ő�̍��v�u��E���v�u�h�N�g���W�o�S�v�ȂǑ�R���܂����B�u�\���v��u�x����n�[�v�͑�w���̍��̃��o�C�o����f�ł̊ӏ܂ł��B���̍��܂ł������o�X��3�ڂ̍���������ł́A���ʃT�C�Y�̉�ʂ����鎞����u���3�{�E����100�{�v��搂������́u�V�l�}�X�R�[�v�v�ɂȂ�A�Ⴋ�n�N��̃��N�U�f��u�l�a��ܘY�v�Ȃǂ����܂����B�����͏ꖖ�̉f��قł��K��1�{�̓j���[�X�f��̏�f������܂������A�j���[�X�f��𒆐S�ɏ�f���Ă������ؒ��̃j���[�X����ł́A�j���[�X�̂��ƂŁu���ق̐��E�v�Ƃ��u�����͐����Ă���v�Ȃǂ̃h�L�������^���[���������Ƃ�����܂����B���̌ケ���̉f��ق����X�ƕق���Ȃ��A�n�ԓ��̓����ق͍Ō�܂Ŕɉ؊X�ŏ�f�𑱂��A�����̗m��̂ق�����̓��B�ē~�J�p��ɂ��u�n���h�q�R�v��u�d���S���X�v�Ȃǂ����Ԃ��b�ɂȂ�܂����B�f�[�g�ł̓~���[�W�J���u�����[�|�s���Y�v�Ƃ��������u�}�b�P���i�̉����v�Ȃǂ����܂����B�����ŋ߂̉f��ق̘b�ł����ǂ����������ʂ��f���炵���Ȃ�A�f���̕���I�|MAX�Ƃ��������ב��ʂ�3D(����)�̏��������Ă��܂����B3D��2D�Ƃ̉��i�� �@�@�Ō����l�f��Ղɂ��Ĉꌾ�B��l�f��Ղ���l�̉f��D�����n�߂�����̉f��ՂŁA���N2���̑�1���j���ɊJ�Â���A���N��38��ڂł����B�͂��߂͂��Ȃ�}�C�i�[�ȍՂ������悤�ł����A�I�ꂽ�o�D��ēɃg���t�B�[�𑗂�����ɂ���Ƃ����q�����o�Ȃ��Ă��ꂽ�������ŁA���̂悤�ȑ�l�C�C�x���g�ɐ������邱�Ƃ��ł��������ł��B���܂������{�f��3�{�Ƒ����̗\���ҏ�f�̏�ɖڋʂ̎���������A�L�ѐ���̊ēA�x�e�����o�D�A���킢���V�l���D�E�j�D��g�߂Ɍ��邱�Ƃ��ł��Ď�܂̊��z��������̂ŁA�l�C������̂����Ȃ����܂��B����1983�N�̑�5��(���c�m�����u���������鏭���v�ŐV�l�܂����)�ȗ����Q�����Ă��܂����A�ߔN�̏�A���ł���֓��z�[���͐�l��������Ȃ��̂ŁA�`�P�b�g�����̂��������Ȃ��Ă��܂����B�ł����܂łɋg�i���S���A���؊�сA�������q�A�����͂邩�A�����L�i�A�������A���l�Ȃǂ̕��X�����������ł����̂͂��ꂵ���̌��ł��B�ސE��͐̂悭�s�����_�ے��̊�g�z�[���Ƃ��������育�������ɂȂ�܂������A�V�j�A�����̓��T�����A���ꂩ������̉f��Ղ���l�s���̉f��قł������ɉf����y����ł�������ł��B�D���Șb��Ȃ̂ł܂��܂�����Ȃɒ����Ȃ��Ă��܂��܂����B�Ō�܂ł��ǂݒ������肪�Ƃ��������܂��B |

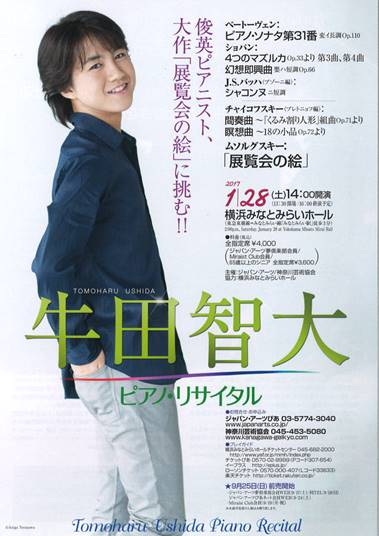

| ���c�q�� �s�A�m���T�C�^�� �ӏ܋L | |

| ���| �M�� 2017�N2��3���i���j |

|

�@ �@������w2�w���̊����������I���������1��28���A�݂ȂƂ݂炢��z�[�����c�q��y�Ƃ��͂�z�s�A�m���T�C�^���ɍs���Ă��܂����B�{�����̍D�݂́u�I�y���v�Ȃ̂ŁA�\���X�g1�l�����́u�s�A�m���T�C�^���v�Ƃ����W�������͒����Ԍh�����Ă����̂ɍ���s�����ƂɂȂ����̂́A����y�T�[�N���̔N1�������������҃`�P�b�g�̊��������Ă��̌����ɐ\��������ł��B���T�Ȃ͕��䂩�炾���ԉ���3�K�̒���3��ڂł����B2020�Ȃ̉���8���قǂ������Ă���A�ނ̐l�C���f���܂������A�s�A�m���K���Ă���炵���q���A������������ł��B �@1999�N���܂�Ƃ������c�N�͍�17�ˁi���Z2�N�H�j�ł��B�c���̍�����V�˂̗_�ꂪ�����A�ȑO�ނ����w���̍��e���r�ɏo�������̂��������A�F���łƂĂ����킢���f�������Ȏq���Ȃ̂ɁA�����Œe�����s�A�m���i�͂ƂĂ����͂����������Ƃ��o���Ă��܂��B�����͍����߂Ăł����A�w��170cm���炢�ɐL�т����̂̂��̔w�L�p�ؚ͉��ŁA����܂����ǂ��Ȃ����c���Ă��ĂƂĂ����킢�炵���ł��B �@���߂���͂Ȃ������ɂ͔ވ�l�������܂���B�Ȃ̓x�[�g�[�x���̃s�A�m�\�i�^31�Ԃ���n�܂�܂����B�s�A�m�Ȃɂ͂Ȃ��݂��Ȃ��Ƃ����Ă��A�D���ȃx�[�g�[�x���Ȃ�u�����v�u�M��v�u�����g�V���^�C���v���炢�͒����Ă����̂ł����A�{�Ȃ͌��3��\�i�^��1�Ȃ̂ɉ��t���Ԃ͒Z���A�����f�B�[�����炭���ƂȂ����x�[�g�[�x���ł����������q�����ł����B���ɃV���p���̏��i2�Ȃƃo�b�n�������ĉ��t����܂������A�r���Ŏ��̂����Ɉٕς��N���A�V���p���͂Ȃ�Ƃ��y���߂����̂̃o�b�n�u�V���R���k�v�͏�̋�ɂȂ��Ă��܂����͎̂c�O�ł��B�Ƃ�������ł��������߂��肵�ĂȂ�Ƃ��x�e�܂Ŏ������邱�Ƃ��ł��܂����B �@�����킢�x�e�ȍ~�̑̒��͗ǍD�ł����B�`���C�R�t�X�L�[��2�Ȃ͐������܂蒮���f�������Ȃ��ȂƊ����܂������A�Ō����߂�40���߂���Ȃ̃��\���O�X�L�[�u�W����̊G�v�g�Ȃ͑f���炵�����e�ł����B�L���Ȃ��̎��̓��x���ҋȂ̊nj��y�łʼn��x�������Ă��܂����A���Ȃł���s�A�m�ł̉��t�͑S�Ȃ�ʂ��Ă������蕷�������Ƃ��Ȃ��A���߂Ă��̎�肪���ŕ�����Ă���Ȗ��ɉ�����o�ꂷ��̂��Ƃ������Ƃ�m��܂����B���䒆���̃O�����h�s�A�m����u�������ɂȂ��Ĕ�тȂ��炱�̃z�[���̑��Ԃ���t�ɖ������Ă���v�Ƃ������o�ɂȂ����̂͏��߂Ă̌o���ł��B�I�Ȍ�́u�u���{�[�v�̐�����Ăɋ����܂����B�������~�݂܂���ł������A���ɂ�������ƃA���R�[����e���Ă���܂����B�ł�3�̃A���R�[���Ȃ̂����A���̒m���Ă���Ȃ̓g���C�����C�����ŏ����₵�������ł��B�J����2���A�I����4��15���ł����B �@�v���O����������ƍ���̉��t�̓s�A�m�̋����E���W�~���E�z�����B�b�c�̕ҋȂɂȂ���̂������ł��B����͋��R�Ȃ̂ł����A�Ⴂ���ӏ܂̃W���������L���悤��83/6/11�����������z�����B�b�c�̃s�A�m���T�C�^���ɑ喇���͂����Ē����ɍs�������Ƃ��v���o����܂����B���̉��t��͍����ȉ��y�]�_�Ƃł���̋g�c�G�a���u�Ђт̓����������i�v�ƕ]�������Ƃł��L���ł����A���̎����͐��E��̉��t�Ƃ̃s�A�m���Ă��s���Ƃ��Ȃ������̂�����A�u���͂�͂�s�A�m�ɂ͖����Ȃ̂��v�ƌ��_�Â��������ł�����܂����B �@�ł����c�N�̃s�A�m���āu�N�����U���Ă����Ȃ�A�܂��s���Ă݂Ă��������ȁv�Ƃ������x�Ɉӌ���ς��邱�Ƃɂ��܂����B������܂��܌����e���r�ŁA�S�ӂő������̂���Ⴂ�s�A�j�X�g�҈�L�s�̃j���[���[�N�����̃h�L�������^���[������Ă��܂������A�ނ̌�������x�����Ă݂������̂ł��B |

| �������u�_���̎o���v�ӏ܋L | |

| ���| �M�� 2016�N11��24���i�j |

|

�@���������͂����ɂ�53�N�Ԃ�Ƃ��̐�̓��ł������A���̃��X�R�[�W�̂��ƁA���ɂ͏��߂Ă̖������ɋ삯���܂����B��͂܂��~�葱���Ă��܂������A�s�c�V�h���l���w����͂����Ȃ̂Ŗ��͂���܂���B�����͐Ȑ�1400�̒�����ł����A�ԓ�������A�e�K�L���ɂ���ׂ���ό��݂₰��X�����ԗl�͉̕�����Ɠ��l�ł��B���̓����80���A�����j����25�����炢�ł����B���̐Ȃ�2�K���̉ԓ�����ł������A����ɂ͋߂��A���҂���B�̑f�炪�悭�����܂����B �@����͏��a11�N�B���Z������o�ϋ��Q�ŕs�i�C�Ȓ��A�d�̑�Ђ����ŋ������̂ڂ�ڂ����������ƋƓ|�Y�̂�����ł��̋��s�̌|�q�o���̉Ƃɓ]���荞��ł��܂��B����Ă���o�͑劽�}�Ȃ���A�����͂̂Ȃ��j�Ǝo���ꏏ�ɂȂ�͕̂s�K�ƍl���閅�͒ǂ��o���Z�i�����낢��H�v����Ƃ���ցA�����̖{��(�R�{�z�q)�▅(��͓��ށX�q)��炪�o�ꂵ�Ă��ăh���e���Ԃ��������A���ǂ͂��Ƃ̏�ɋA��Ƃ������̔ߗ�����ł��B�Õ��ŋ`�������o�ƃh���C�ŏ����C�̖����Ƃ��Ɍ��Ǖs�^�Ȍ����ɏI���Ƃ����́A�a������ē¥�R�c�\��(����)�o���̓����̐�O�̉f��Ɠ����������ł����A�c�O�Ȃ��玄�͖����ł��B

�@�����₩�ȋ��s�قƘa�����l�̋������y���A��͐����݁A�A��ɂ͉��̖�������܂���ł����B�ł��v���O����������ƈꌎ�����͗R�I������A�O�������́u�א�v�Ƒ�O�H���������悤�ŁA�L���o�D�����낦�Ă��{�����̂悤�ȌÕ��ȋؗ��ĂŁA���ꂩ���������̂��ǂ��������S�z�ɂȂ������Ƃł����B |

| �����ӏܕ� | |

| ���| �M�� 2016�N10��1���i�y�j |

|

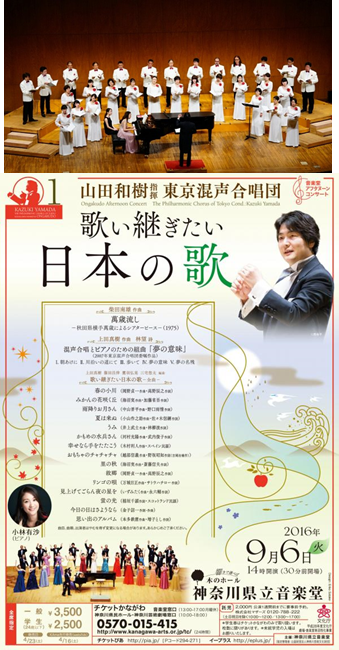

�@���������炾���ԓ����o���Ă��܂��܂������A����9��6���ߌ�A�������悭�u�̃z�[���v�Ƃ��Đe���܂�Ă���u�_�ސ쌧�����y���v�ŁA�������������c(����)�ɂ��R���T�[�g��̂��p���������{�̣̉�ɍs���Ă��܂����B������1956�N�Ɍ|�吺�y�Ȃ̑��Ɛ��ɂ���Č������ꂽ�����R���T�[�g����Ƃ���v���̍����c�ŁA�����v���Ƃ͂��������肸���Ɛ��̑����I�y���̍����c�i����̉̎��ƈꏏ�ɃI�y���̕���ʼn̂��j�Ƃ͈قȂ�܂��B �@�q�Ȃɂ͎Ⴂ��������ق炢�܂������啔���͂��V�l���ŁA���͖����̐����ł��B���̐Ȃ͒����S��ڂƂ��Ȃ�O���������̂ŁA�Q�W�l�̉̏������o�[�̊�������߂��Ō��邱�Ƃ��ł��A�哇�����̃x�[�X����F��̂r���̃A���g�A����ɕ�����w�̂𓌍����̂����Ƃ��̘^��Ō��o���̂���\�v���m�i�a�c�F�q�j���o�����Ă��܂����B �@�t�H�[�}���E�F�A�ɐg�����t��O���́A�u���̏H�v�u�t�̏���v�u�Ă͗��ʁv�Ƃ��������̌n�A�����w���J���t���Ȉߑ��ɒ��ւ����㔼�́u�ь�̉́v�u��������̃`���`���`���v�u�K���Ȃ祥��v�Ƃ��������s�̌n�ŁA�Ȃ��݂̂�����{�̉̂��������t����܂����B����������������j�]���ʼn̂��̂ł͂Ȃ��S�p�[�g�����G�ɓ���g�ҋȂʼn̂��̂ŁA���y�I�ɂ͍����ȋȂ��Ă��銴���ɂȂ�܂��B�������Ƀv���Ƃ����̂͂��炵���A�|�s�����[�ȋȂ̕��͑S���Õ��ł����A����̕t����������߂Ď��R�ł���A�w���҂̕������܂茩�Ȃ��̂ɋȂ̓�(�͂�)���I��肪�s�^���Ƃ��낤�̂��������ł��B�w���͎Ⴂ�����̉��y�ēE�R�c�a���ł����A��i�����邽�тɂ��������ォ��ڐ��̃Z���t�Ń`���`��������̂��ʔ��������ł��B���l�̗їL��(���肳)���s�A�m���t��S�����A��������ł����B�{�i�I�ȍ����Ȃ͋x�e�O��ɉ̂������������ƃs�A�m�̂��߂̑g�ȁu���̈Ӗ��v(��ȎҁE��c�^�����q�ȂŒ����Ă��Ă̂��Ɉ��A)�Ǝēc��Y(�݂Ȃ�)��Ȃ́u�ݍΗ����v�ł��B��҂͏H�c�E����̐����̖������y��f�ނɂ�����i�������ŁA���V�̂悤�Ȉߑ��𒅂����g�̉̎�O���[�v���̂��Ȃ����ꒆ��������A���j�V�̂��Ђ˂肪�ł�ΐ�q�ł��肪�������Ղ���Ƃ������̂ł����A�q�Ȃ̂��������������̂ʼn��̔����͑傫�������悤�ł��B���̑��̋Ȃɂ��Ă͒m���Ă���̂���ł����A����͉䂪�ƂŎ��X����a�r���e���̖��T���j��9���u���{�E�S�̉́v�ŕ�������Ă���v�������O���[�v�u�t�H���X�^�v�̑I�ȂƂƂĂ��悭���Ă��܂��B�������̔ԑg���������Ƃ��Ȃ���������A���Ј�x�����ɂȂ��ĉ������B����o�̎Ⴂ�̎�B�̒[���ȉ̂��Ԃ�ɂ͂����ƐS�䂩�����̂����邾�낤�Ǝv���܂��B

�@�����ɂȂ�܂����A�ǂ������킯�����q����w�����c�ʼn̂��A���ƌ�͌��\���x���̍����k�F��(�w���E��Ȃō����E�ł͖��̒ʂ�������(�܂���)�k(����)��������c��)�����̃A�}�����c�ɉ�����Ă����̂ł����A���̃\�v���m�p�[�g�̉���o�̖�����ƌ������邱�ƂɂȂ����̂͂т�����ł����B�Q���̕��ƂȂ������́A���̒c�̂̔��\��̋q�Ȃɋ삯���邾���ɂȂ����悤�ł����A���̏����̖��O���u�t(����)�v�Ƃ����̂����y����݂̊��������܂��ˁB���������Ύ�����Ѝ����c�ɂ������ɂ��A�e�����e�m�[���̐�y�ƃx�[�X�̗F�l�����ꂼ�ꏗ���̒c�F�ƂQ�g�������������Ƃ��v���o����܂��B�����ł́u�n�[���j�[�v���厖�ƌ��_���ς������܂�����A�����c�����m�̌����́u����̐����݂��ɂ悭����������̈ӌ��ɂ悭�����X����v�Ƃ����Ӗ��ŁA����֔��łȂ����a�̎�ꂽ����I�ȉƒ낪�z����\����������������܂���ˁB �@���{�̓}�}����R�[���X������Ȃ��Ƃł�������悤�ɐ��E�L���̍������ł���A���`��̊w�Z�E�E��E�n��E���D��̍����E�����̃A�}�`���A�����c������������܂��B����Ȃ킯�ő��q�̕���ȊO�ɂ��A��Ѝ����c����̐�y�E�F�l�⍇���c�ʼn̂��Ă�������ݒ��Ԃ���̂����҂ŁA�A�}�̍����R���T�[�g���@��͍��ł��悭����܂��B�c�O�Ȃ���H�c�y�������͂��ߒ����l�������Q�����Ă���̂ŗL���ȁu�Z�{�ؒj�������c�v�͍��܂Œ��������Ƃ�����܂��A��l�́u�m����j�������c�v�͒����@�����A����߂ă��x���̍������t�Ȃ̂ɂт����肵�܂����B�ł����̍����c�͂��łɂR�P�N�̗��j������A�����̐l�C�I�y���̎�{�{�v�����w�����Ă���̂��ƕ����Ĕ[���ł��B�_�ސ쌧�ł͊w�Z�W�̑S���R���N�[���Ő��w�@���E���A���{���q��t�����Ȃǂ�������ʂɓ��܂��Ă���A�S�̃��x���͍������Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�ł����܂Ƀe���r�Ŋw�Z���y�R���N�[���̗l�q�Ȃǂ�����ƁA���w�E���Z�̕��ł͂������q���D���ŁA�����̒j�q�����ŏ������Ȃ��Ă���悤�ȋC������͎̂������ł͂Ȃ��ł��傤�B���̔N���ɂ́u�j�q������́A�����ɂȂǂ������Ă���邩�v�Ƃ������C�����܂��c���Ă���̂ł��傤���H �@����̃R���T�[�g�͍ȂƁA���Ăɓ]�|���܂��ĎԈ֎q�ɂȂ����V��̂R�l�Œ����ɂ������̂ł����A�����̌W�����e�ɐȂ܂ňē����ĉ�����A�Ȃ��m�������̂����������̂ŕ���傢�Ɋy���悤�ł����B�Q���J���ŏI���͂S�����ƁA���ꂭ�炢�̌������ԂȂ�̂��y�ł��ˁB���K�̎��Ԃ����Ď����������ɎQ�����ĉ̂��̂���ԂȂ̂ł��傤���A���������̗���ł�����͂���ŐS�L���Ȏ����߂������Ƃ͂ł��܂��B���N�W���Q�X��������Ɠ������A�����e�[�}�ő�Q��R���T�[�g���\��ɑg�܂�Ă���Ƃ̂��ƂŁA�܂��P�N��̂��ƂƂ͂����A��������҂������Ƃ���ł��B����͒������R���T�[�g�ȊO�ɁA�]���Ȃ��Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ə����A�˂Ă��܂��܂������A�Ō�܂ł��ǂݒ������肪�Ƃ��������܂��B |

| �I�y�� �u�W�[�N�t���[�g�v | |

| ���| �M�� 2016�N4��10���i���j |

|

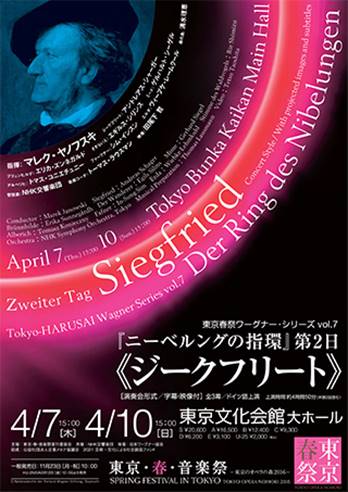

�@���̓���������قŃ��[�O�i�[��Ȣ�j�[�x�����O�̎w�֣�i���̂̓����O�j�S4��̂�����3��ڢ�W�[�N�t���[�g������Ă��܂����B���̌�����12�N�O����n�܂���������t����y�Ղ̍��N�̖ڋʂ̈�ł����A���̉��y�Ղł͖��N��̃I�y�����u���t��`���v�Ŏ��グ��̂��P��ɂȂ��Ă���A2�N�O����u�����O�v�̔N���㉉���n�߂Ă��܂��B���t��`���ł�����̎�̓I�y���̂悤�ɕ���ߑ������Ẳ��Z�͂����A�哹��E��������Ȃ��ŁA�����̃I�[�P�X�g���̎�O�A�w���҂ƕ��Ԃ悤�Ȉʒu�ɗ����ĕ��ʑ�̊y�������Ȃ���̂��킯�ł����A�̏������ɏW���ł�����ɂȂ�̂ŁA���ɂ��܂��ĔZ���ȉ��y��Ԃ����o����A���ʂƂ��đ喞���̌����ƂȂ�܂����B �@�u�����O�v�̓��[�O�i�[���k���E�M���V���_�b�Ƀq���g�Ȃ���ވ�l�ō\�z�����t�@���^�W�[������{�ɂ��āA����Ɏ������@�Ƃ������y�I�c�[�������Ă͂߂đs��ȉ��y���E�����o�������̂ł��B���颃��C���̉��ࣂɎn�܂�A��P�颃����L���[����A��Q�颃W�[�N�t���[�g��A��R��u�_�X�̉�����Ŋ�������̂ł����A�Q�C�R�C�S��͂�������㉉���ԂS���Ԃ��z���A���v�łP�T���Ԃɂ��y�ԑ��ł���A��y����Ƃ������܂��B���C���̐��ɂ���������������ꂽ�w�ւ͢���E���x�z�ł��飖��͂����ƂƂ��ɤ�̂��߂ɂ��̎������j�łɓ����̂ł����A��������߂�V�̐_�X�i�Ƃ����푰�j�A�n��̐l�ރ��F���Y���O���A�n�����E�̃j�[�x�����O���l���Ȃǂ��������J��Ԃ��A�Ō�Ɏw�ւ̓��C����ɖ߂���Đ_�X���v�����Ă����Ƃ�������ł��B����̃W�[�N�t���[�g�͂��낢��Ȏ푰�Ƃ���������_���H�[�^���̑��ŁA���F���Y���O���ɐ��܂ꂽ���G�̉p�Y�ł��B�����m�[�g�D���N��b�������đ�ւ�|�����Ƃɂ��w�ւ��l�����A���o��̑�R�쏉�߂���ŏI��̓r���܂ő劈��̂ł����A���i���f��������̂��ʂɃL�Y�ŁA�w���̋}����G�ɒm���Ă����Ȃ��E����Ă��܂��܂��B

�@�Ƃ�����J��2���E�I��7���̋�s�͏I���܂����B���̓����͕ٓ��Ƃ�������Q���܂�Ńs�N�j�b�N�̂悤�ł������A���̓���������ق͒������ŋx�e���̃��r�[�͌������Ƃ��Ȃ��قǂ������Ԃ��Ă����̂ŁA�ꏊ�����̂���ςł����B�c�O�Ȃ���m�l�ɂ͏o��킸�i�q����l�ŋA��܂������A����ł�3���O�ɓ��������������Ȃƌ�荇���A�傢�ɋC�����グ���Ƃ��ł��܂����B���N�̍ŏI��u�_�X�̉�������܂��܂��y���݂ł��B |

| �u�Z�r���A�̗����t�ƃ~���[�W�J���̋����v | |

| ���| �M�� 2016�N2��4���i�j |

|

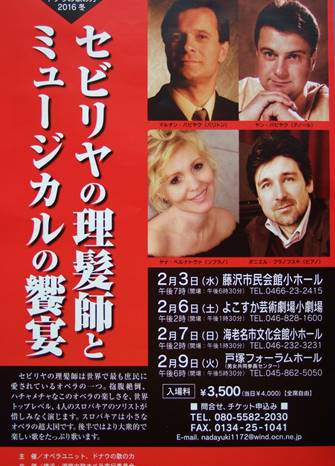

�@����2��4����Ɍ˒˃t�H�[�����z�[���Ţ�Z�r���A�̗����t�ƃ~���[�W�J���̋�����Ƃ����I�y���R���T�[�g�ɍs���Ă��܂����B�������S�z��30���O�ɓ���������A���傤�NJJ����n�߂����肾�����̂ō��O���̂悢�Ȃ����܂����B���O�̏��ʂ�380�Ȃ̉��͊J�ꎞ�ɂ͒������ł��B�v���O�����͑O���ɉ̌��u�Z�r���A�̗����t�v�̗L����ʂ��n�C���C�g�ŁA�㔼�̓I�y���b�^��~���[�W�J���̖��Ȃ����h���[�ʼn̂��Ƃ������̂ŁA�̌����̂��̂ł͂���܂����͋C�͏\�����키���Ƃ��ł��܂��B����͎�Î҂̒��J�삳�g�����炷������₷���������Ă���܂����B �@����́u�J�������v�Ɠ����Z�r���A�ł��B�O��͎E�l���N����d���ł������A����͗��������N���݃A���}���B�[�o���m�Ȃ̏����t�B�K���̉����āA���ȃo���g���V�l�ɗH����Ă��閺���W�[�i�Ɩ����Ɍ�������܂ł�`���쌀�ł��B����͗����̎肪�R�l�Ȃ̂Ŗ���肪�����A�o���g���V�l�Ɖ��y���t�o�W���I�̏o�Ă��鈤�g����쌀�I��ʂ��S���J�b�g���ꂽ�͎̂c�O�ł����A�n�b�s�[�G���h�̗��̓^���͂悭�����邵�����ɂȂ��Ă��܂����B �@����ł̉̎�ɂ��Ă͍�����u���炵���v�̈ꌾ�ł��B�o���g���̃}���`����o�r���N�̓t�B�K�����o��̎��̒������̃A���A�u���͒��̉��ł����v��j�]�Ȃ��y�₩�ɉ̂��Ă܂����O�̊S�������܂������A���g�ɂ�������炸���̌y���ř��y�ȓ����͂��̌���S����ɂ킽���Ĕ�������A��D�]�ł����B���̒탄���E�o�r���N�����锌�݂̓e�m�[���ŁA�����̃I�y���ł͎���̂͂������̃I�y���ł͂��n���Ȗ��ǂ���Ȃ̂ł����A�O�l�L�т₩�Ȑ��ƕi�̂����ߑ��E���Z�ŕ�����������Ă܂����B���l�\�v���m�̃��i�E�x���i�g�o�͉����ŋ@�]�̂������W�[�i���ŁA������ŋʂ�]�����悤�Ɍy�₩�ɉ̂��R�����g�D�[���̖��ȁu���̉̐��́v�𗧔h�ɉ̂��܂����B����̓��[�c�@���g��Ȃ̉̌��u���J�v�̖�̏����̃A���A�ƂƂ��Ɏ��̑�D���ȋȂł��B��҂ɋ����̂�����́A�ʂ̉̎�ł����ȉ��œ��e���m���߂ĉ������Bhttps://www.youtube.com/watch?v=ZNEOl4bcfkc�@�u�ǂ�����������������ł�̂��낤�v�Ǝv�����Ɛ��������ł��B�����A���A�̂ق��A��d���A�O�d�������낢�날��܂������A�Ƃ����ꂻ�̐��Ɩ��҂Ԃ�ɂ͊��S���邱�Ƃ�����ł��B�z��������̔N��ƃ}�b�`���Ă��āA��a���͊o���܂���ł����B �@�@�x�e��̑�Q���͊F�����]���Ė��邢���[�h�ƂȂ�A�I�y�����̉��l�E�����̏�̃o�C�I�����e���E�E�G�X�g�T�C�h����E�}�C�t�F�A���f�B�[�Ȃǂ̗L���~���[�W�J����E�C���i�E�I�y���b�^�̖��Ȃ����X�ɉ̂��Ă���܂����B�����~���[�W�J���̏����p�[�g�̓I�y����肩�Ȃ�ቹ�Ȃ̂ŁA�y�������i�\�v���m������R���b�W�F���j�����ӂ̃��i����ɂ͂炢���̂����������ȂƎv���܂����B��������S�����̂̓s�A�m���t�ł��B�_�j�G����u���m�t�X�L���̒��J�ȉ��t�́A���s�̃A�}�I�P�E�r�I����ȑt�҂̗F�l���ނ��x�^�J�߂��Ă����悤�ɁA�{���ɂ��炵�������ł��B���薈�Ɏ�Î҂̒��J�삳�o�Ă��ċȖډ��������̂͑O��Ɠ��l�ł��B�e���ɂ���ē��{�̊����N���V�b�N�E��ᔻ����̂����ς�炸�ł����A���ꂪ����͌��\����ŁA���Ȃǂ�����̕����y����ł���҂ɂƂ��ẮA�u���������������Ă���������̂ɁE�E�E�v�Ƃ����C���ɂȂ�܂����A�ތl�Ői�߂Ă��邱�̎��Ƃɑ���M�ӂƓw�͂ɂ͓���������܂��B �@�@���̔ނ���̈˗��ōĂу`�P�b�g�̔��̂���`���������̂ł����A�����������w�̗F�l�ق��Ɍv�S�X��������A�O�l��y���������B�܂����������ĂˁB��ƌ���ꂽ�̂͂��ꂵ�����Ƃł��B����͂P�w���̎������ԂɂԂ����Ă��܂��܂����A7/26���{��֕P�@7/27�C�V���h���E�W���o���j�@7/29�˒˒֕P�@7/30(������)���q�h���E�W���o 8/1���ؒ֕P�ƕ����Ă��܂��B�x���f�B��ȂɂȂ鐢�E�I�l�C���ڂƃ��[�c�A���g�̌�����U���̉̎�������A��Č�������ƂȂ�Ί��҂��ЂƂ����ł��B�I����͓��s�̗F�l�B�Ɖw�\���̋������ł܂��傢�Ɍ�荇�������Ƃł����B�@�ȏ� |

�u�J�������ƃI�y���b�^�̋����v |

|

| ���| �M�� 2015�N7��30���i�j�@18:30�` |

|

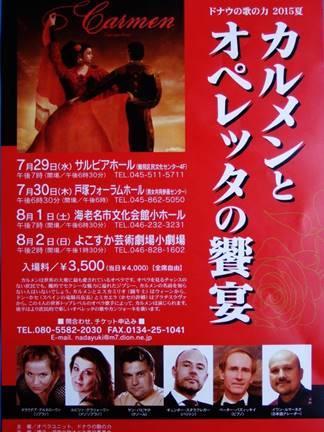

�@������w�P�w�������������̂V���R�O���ɂȂ�Ƃ����Ԃ��H�ʂ��Ģ�J�������ƃI�y���b�^�̋�����Ƃ����R���T�[�g�ɍs���Ă��܂����B�w����k���T���́u�˒˃t�H�[�����z�[���v�ɂ��ƁA�R�W�O�Ȃ̉��͂قږ����ł��B�v���O�����́A�O���ɉ̌��J�������̗L����ʂ��n�C���C�g�ŁA�㔼�̓I�y���b�^�̖��Ȃ����h���[�ʼn̂��Ƃ����ґ�Ȃ��̂ł��B�͂��߂ɓ��{�̌ÓT�|�\�����ƂƂ����C��������}�l�N���o�ꂵ�ďڂ������炷����������Ă���܂������A����͂��ꂩ��̕������苻���[���ӏ܂���̂ɂƂĂ��e�Ȕz���ł����B �@ ����̓Z�r���A�B�c�ɏo�g�ŏ��p�Ȍޒ��h����z�Z�̓z�Z��炤�����̃~�J�G�����K�˂Ă����̂ɁA�����H��̏��H�J�������Ƀo���̉Ԃ𓊂������Ă��̗��ɂȂ��Ă��܂��܂��B�P���J�ł��܂����J�������������ƂŌR����ǂ��R���̈ꖡ�ɉ����܂����A�����m�G�X�J�~���I�ɐS�ς�肵���J�������ɗ��X�Ƃ��A�Ō�ɂ̓J���������h���E���Ă��܂��܂��B���Ƃ��������ؗ��Ăł����A�r�[�[�̉��y�͊ɋ}���݂ɕ�����������Ă邷�炵�����̂ł��B �@����ł͒��g�Ńn���T���ȃz�Z�i�����E�o�r���N�j������炵���ߑ��œo�ꂵ�A�����L�т₩�Ŗ��͓I�B�J�������͋���(�������)�̔��l�\�v���m�i�N���E�f�B�A��f���l���o�j�����^�̉��Z���I���A���O�̎�����D���܂����B�L���Ȣ�n�o�l����̓r�u���[�g���������ĕs���ł������A�i�X���R�Ȕ����ƂȂ����S�B�z�Z�̗��G(����������)�ƂȂ铬���m�G�X�J�~���I�i�M�����^�[�E�X�^���t���K�[�j�͒��w��ؓ����̃o���g���ŁA�E�܂��������m�̉̂𗧔h�ɉ̂��܂����B���]�̃��r�c�A�E�O���c�H�o�̓c�ɖ��~�J�G���́A�������������肵�Ă��đ�Ϗ��Ȃ̂ł����A�o�Ԃ����Ȃ����c�O(�㔼�ł͑劈��)�B���Ȃ݂ɔޏ��͉���̐搶�ł��̃~�j�I�y���c�̒c������ł����邻���ł��B�₪�ĕ���͂ɂ��₩�ȓ�����O�ł̎���Q�l�̐��S�ȏC����ƂȂ�܂����A�����͂��Ȃ蔗�͂�����A��Ɋ����镵�͋C�ł����B�I����Ẳ��͔��芅�тł��B�J�[�e���R�[���ł͏�̂��ƂȂ���A���͂��̃J���������N���オ���ďΊ�ň��A���܂����B�ł�����͉f���̕���ɂ͂Ȃ��K���ł��B��������̗]�C�ɐZ�肷���邹���Ȃ̂�������܂��A�u�����疌�v�Ƃ͂������u��قǂ͕���A���͈��A�v�Ƃ�����a���������c��A���x�o�����Ă�����Ɋ���邱�Ƃ��ł��Ȃ��͉̂�Ȃ���s�v�c�ł��B�ł�����͑�R���܂����B �@�x�e��̌㔼�v���O�����ł͊F���邢���ɒ��ւ��āA�z�C�ȃI�y���b�^�̖��Ȃ�J���c�H�[�l(�C�^���A�̋�)����������̂��Ă���܂����B���薈�Ɏ�Î҂̒��J�삳�o�Ă��ċȖډ�������Ă���܂����A�ނ̊����N���V�b�N���y�E�ɑ���Ő���̂��ʔ��������ł��B�H���A�ǂ�ȉ��y�Ƃł��u����ł͈�|�l�Ƃ��Ē��O���y���܂��Ȃ�������Ȃ��v�ƁB���̂������ǂ����A���̓��̉̎�͒����s���̓��R��Y�^�Ƃ͈قȂ�A����ɍ��킹�ăE�B�b�g�ɕx���Z�����Ȃ���̂��Ă��ꂽ�̂ŁA�ϏO������ɏ���Ă��āA�蔏�q���o���ʂ����������ł��B�Ȃ��ł͂�͂胁�]�̃O���c�H�o�̐������炵���Ǝv���܂����B�S�̂�ʂ��Ă��������S�����̂̓s�A�m���t�ł��B�ԓx���T���߂Ȓ��g����̃y�[�^�[�E�p�W�b�L���̃_�C�i�~�b�N�Œ��J�ȃs�A�m���t�́A���̕�����ЂƖ����ӂ���������グ�Ă���܂����B���̕����ǂ����̋����Ƃ��B�A���R�[���ł������̊F����͑�T�[�r�X�ł������A�Ȃ��ł̓��b�V�[�j�́u�L�̂Q�d���v���G��ł����B �@���̌����͓ˑR��Î҂��玄�̏��Ƀ`�P�b�g�̔��̈˗������āA�����n���̈�q�ňȑO�Q��قǂ��̌������čD���������Ă����̂ŁA�ꔧ�E���ʼn������܂����B���̌��ʁA�ȑO����u���̂悤�ȋ@�����s���Ă݂����v�ƕ����Ă������F��ق��̗F�l�Ɍv�R�T��������A�F�l���碊y���������B���Ђ܂��s��������Ƃ̔��������̂͂��肪�������Ƃł����B��Î҂ɂ���ϊ��܂����B�ł��˒˂≡�{����͂قږ����������̂ɒߌ����͔������x�������Ƃ��ŁA���̒��g��m��ΑS�����������Ȃ����Ƃł����B���̒l�i�ł���Ȃɒ��g�̔Z���R���T�[�g�͂ق��ɒm��܂���B�܂��ɒ��J�삳��̔M�ӂ̂��܂��̂ł��B�ł��ނ������V�X�ˁB��p�҂���W���Ă���悤�ł����A��ςł��傤�ˁB�Ƃ�����喞���̏I����͓��s�̗F�l�ƌ˒ˉw�\���̋������ő傢�Ɍ�荇�������Ƃł����B�ȏ�B���Ĉُ�M�����M�x����ӁB |

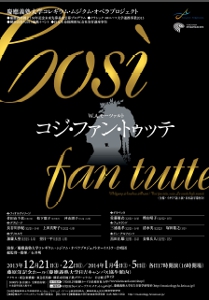

| �@�I�y�� �u�R�V�E�t�@���E�g�D�b�e�v | |

| ���| �M�� 2014�N1��5���i���j |

|

�@�A�ڊό��L�̍Ō�͂�͂�D���ȃI�y���Œ��߂����ĉ������B���������l�܂���12��22��(��)��A���[�c�A���g��Ȃ̃I�y���u�R�V�E�t�@���E�g�D�b�e�v�����Ă��܂����B���͓��}���g�w�̂����ڂ̑O�ɂ���c����w���g�Z�ɁE�����m�L�O�z�[���ł��B���q���ď��߂Ēm�����̂ł����A��Â̌c����w�R���M�E���E���W�N���Ƃ͑�w�̐��K�̋��{���Ƃ̈�ŁA�Q������̂͂��̉Ȗڂ�I���������y��U�łȂ����ʂ̕��w����o�ϊw�����̊w����@������ł��B���܂ł͏��Ґ��̊y��⍇���̉��t����J�Â��Ă��āA��|����ȃI�y�������̂͏��߂Ă̗R�B�F�l�����̂��߂����͂����̘V�l�v�w�Ƃ͈قȂ�Ⴂ�ϋq�Œ������B�S���R�ȂȂ̂ɊJ���߂��ɓ���������1�K����̐Ȃł������A���500���̏����ȃz�[���Ȃ̂Ŗ��͂���܂���B����̏o���̎�̓I�[�f�B�V�����őI���̃v�����y�ƂŁA�I�[�P�X�g���ƍ����A����]���A�O�̂�����E��ꐮ���E���q�̔����͊F���̎��Ƃ��Ƃ����w���ł��B���Ȃ݂Ƀ`�P�b�g��2000�~�Ƃ����ǐS�I���i�ŁA�N���N�n�̎����Ƀ_�u���L���X�g��4��̌������s���A���̂�2��ڂ̌����ł����B �@���[�c�A���g�͌��킸�Ƃ��ꂽ�N���V�b�N���y�̑�V�˂ł����I�y�������������Ă��āA�Ō��5��̂�����c��e�B�g�̎��ߣ�������u�t�B�K���̌����v�u�h���E�W���o���j�v�u�R�V�v�u���J�v�͂ǂ������ŏ㉉�@��������A���݂͂ȍD���ł��B���S�ɂ��ĘV�l�Ɠq��������ғ�l�͏o�����ĕs�݂ɂȂ������Ƃɂ��ĕʐl�ɂȂ肷�܂��A�o���ł��邻�ꂼ��̗��l���݂��ɓ���ւ��ăA�^�b�N����ƁA���������Ƃ�24���Ԃ̂����Ɏo���Ƃ���������������܂łɂȂ��Ă��܂��A���{�����҂Ƃ��̂̂��o����O�ɁA�V�l���ucosi fan tutte�����݂͂�Ȃ����������̂��I�)�Ɖ̂��Ă��J���ɂȂ�Ƃ�������Ȑl���B�σI�y���ł��B���[�c�A���g�͂��̋Ȃ�S���Ȃ�O�N��34�˂ɏ����������ł����A�����̐��̒�������Ȃ������̂��A�ނ��Ƃ��ɑ��n�������̂��������킫�܂��ˁB�Ȃ̓A���A������܂����A2�d���A4�d���A6�d���Ȃǂ��Ă��ȏd������������A���T���u���E�I�y���ł���A�̉^�т��y���Ȃ̂łƂĂ��D�������ł��B�ł�30���̋x�e������ŊJ��5���E�I��8�����Ƃ����̂�2���ɂ��Ă͌��\�Ȓ����Ƃ����܂��傤�B�����������Ƌ����̏����������ēo��l���͂킸��6���̃I�y���ł����A�����Ŋy�������Ȃ��璼�����ĉ̂��i�߂颉��t��`����łȂ��A��������Ȃ��炻��Ȃ�̈ߑ��𒅂ĉ��Z����u�{�i�I�y���v�������̂łƂĂ��y���߂܂����B �@���t�ɂ��Ăł��B�I�[�P�X�g�������吶�łȂ���ʊw���Ȃ̂ŁA�������ɐ����Ȗ��킢���o���͓̂���悤�ł������A�{�����o�₷���NJy������Ƃ��j�]�Ȃ��܂Ƃ܂��Ă���A���̌����܂ł̖җ��K�̂��Ƃ��Â�܂����B�o�ꂵ���v���̎��̎�ɂ��Ắu���炵���v�̈ꌾ�ł��B���O�͒m��Ȃ�������ł����A�ŋ߂̓��{�̎��̎�͎��͂��������オ���Ă���̂ŁA���S���ĉ̂��y���ނ��Ƃ��ł��܂����B���Z�����X������̂ł��B�Ȃ��ł̓��m���[���̊G���甲���o�Ă����悤�ȕ��͋C�̂���o�����ƁA�y���ȓ����ŕ���������������������̂����l���悭�A���̖{���̗��l���͎������s����ł�≉�Z���������Ȃ���ۂ�����܂����B�����c�͒j���w���ł����A�ނ�͍��ł܂Ƃ߂��V���v���Ȉߑ��ŁA������肩�q�ȘL���ɂ��W�J���ĕ���𗧑̓I�ɐ���グ�Ă���܂����B����ɂ��Ă����o�̂ق������̉��t�w���܂ŕ���S�ʂ��܂Ƃ߂��o�ϊw���̐搶�̂���J�͑�ςȂ��̂������ł��傤�B�v�����v�^�[�̈ʒu�ɂ����`�F���o���S���̂������N�y�̕����A�̎�⍇�����䂻�̐g�߂ȏ�����w���҂ɍ��킹�ĉ����w������Ă����悤�Ɍ����̂��ʔ��������ł��B�匀�ꂾ�ƕ���e���E2���ŕ\������鎚���͉��̐��畑�����̔��ǂɓ��e����܂������A��������ւ̏Ɩ��Əd�Ȃ��Ă������Ȃ�A�����ȂƂ��납�Ȃ茩�Â炩�����ł�������͎d���̂Ȃ����Ƃł��傤�B���䑕�u�͑傫�ȏ�4���𗠕Ԃ������̃V���v���Ȃ��̂ł������A�����Ɖ��O�̊������悭�o�Ă��Ċ��S���܂����B �@�@���F����V�N���̍��k��ł��q�ׂ܂������A�I�y���́u����v�Ɓu���䑕�u�v������ŋ��Ɂu�I�[�P�X�g���v�����A���炵���u�l�Ԃ̐��v�����A�ꍇ�ɂ���Ắu�o���G�v�����Ă���Ƃ�����Ԃ��������ȉ��y�|�p�Ȃ̂ł��B���̓N���V�b�N���y�A���Ƀx�[�g�[�x���̌����ȂȂǂ���D���������̂ł����A���̂܂ɂ��I�y���̕��Ɉ��������Ă��܂��܂����B����Ȃ̂Ɂu�I�y���͂ǂ������ť���v�Ƃ������������̂́A���ɂ������q���C���̖����f�u�̂�����⋩����Ƃ�����̌Œ�T�O�����邩��ł͂Ȃ��ł��傤���B����̂悤�ɢ�}�C�i�[��Ȃ̂Ɏ��̍��������ɏo����͍̂K�^�ł������A��y�ɃI�y���ɒ��킷��Ȃ�f��قł̢�I�y���E���C�u�E�r���[�C���O��Ȃǂ�������������܂���B �@�@���F��̂��̏ꏊ�����肵�āA����1�N�ԍD������Ɍ�����������̊ό��L�������Ă��܂����B�l�I�ɂ͂Ƃ肠�����{�e�������Ĉ���Ƃ��A����͂܂��C�����������Ɋ�e�����Ē�������肪�����v���܂��B����܂ł̂����ǂ܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂����B���x���������A����|�p�ɂ��Ď������݂傢�Ɍ�荇���������̂ł��B |

| �@��l�ŋ��u�R���挕�v | |

| ���| �M�� 2013�N12��4���i���j |

|

�@����11��10������l����11�����Ţ�R���挕��Ƃ������ŋ����ςĂ��܂����B����̢�y���ΎO�Ɉ����ꂽ���A���ᣂƂ����̂͌���Ҏi�n�ɑ��Y���n�삵���ˋ�̐l���ł����A������\��K��i�䂫��j����l�ŋ��ʼn����܂��B�ޏ��͐�2.5���ڂ̖��e���������\��v�Y�̖��ŁA�����ڂ����킢���F���̏��D����ł������A�������[�ƃe���r�ł͂��������ł����B���߂Č���ޏ��̎����ŋv���Ԃ�̍ĉ���ʂ��������ƂɂȂ�܂����A�Ⴂ���Ƃ��܂�ς�炸�Ȃ��Ȃ����͓I�ł����B �@����͘a���𒅂��\�邪�e�[�u���̑O�ň֎q�ɍ��|���Ă���Ƃ��납��n�܂�܂��B�Ή��̎u�m�ɒǂ�ꏝ�����y�������R����̂Ƃ���Ɍ����炯�œ]���荞�ނ̂ł����A���Əo�g�̖��S�l����͓ˑR�̂��Ƃɂ������낪���Â��ɓy����������A����������ɕ�����܂��B����ނ�����������čĖK�������A����͏��߂Ă��̐l���V��g�����y���ΎO�Ƃ������Ƃ�m��܂����A���̌�y���͎��܂�����K���悤�ɂȂ�A�\�邪����l�̉�b��ʂ��Ă��̃v���g�j�b�N�Ȉ����`����܂��B�s�A�m�̉��~���K��������蔽��������ʉ��̂Ȃ��A�\��̘N�ǂƌy������ɂ���Č��͐i�s���܂����A�ϋq�̑z���͂͂���܂��ɕ���Ă����A����ɕ���ɏW������悤�ɂȂ�͕̂s�v�c�ł��B�����i��ŐV��g�����悢��F���|���R�Ɛ킢�ɂȂ�Ƃ������A�y���Ƃ���͂ǂ����R���̂�����1���̗��ɏo�Ĉꏏ�ɗ[��������̂ł����A���̂�����͂��炵����ʂł����B�y���͍Ō�ɂ͌ܗŊs�ח��O�̔��ِ푈�œS�C�ɑł���Ď��ɂ܂��B���߂���Ă�������͂��̒��O�Ɍ��ǔ��ق܂ōs���܂����A�����ōĉ��̂��Ȃ��̂Ƃ����C�����ޏ�ʂ�����܂����B �@��l�ŋ��͕��ʂ̎ŋ��̂悤�ɉ�b�����Ƃ肷�鑊�肪���Ȃ��̂ŁA�������������ă��A���ɉ��Z����Ƃ����킯�ɂ����܂���B����ŕ��䒆���ɍ��荞��Ōy������Řb��W�J������A����̂悤�Ɉ֎q�ɍ����Ė{��Ў�Ɍ��悤�ȕ���ɂȂ�܂��B�ߋ��̑̌��ł����u����^�v�ɂ͓n�Ӕ����q�̢���ϣ�┒�Ή���q�̢�S���ꣂȂǂ�����A�܂���ڂ͊o���Ă��܂��A�̉̕�����Ō�����X�㒆�����O�Y�̖Y�ꂪ��������������܂����B����Ɠ����u�֎q�^�v�̕���͕�ˏo�g�̖����ꂢ�ɂ�颃C�u���q����������ƃR�[�����̉Ԃ���������܂����B���̎����{����ɂ��Ă͂��܂������A���ۂɂ̓Z���t�͑S���o���Ă���͂��ł�����A�{�͂��̂��������ɉ߂��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�ϋq�̒��ӂ�������l�Ɉ������邽�߂ɂ͉��͏����������悭�A����͍��ؒ��̋��σz�[���i300�ȁj�������̂ŁA�ǂ�����ł��\��̎p���߂������A�����悭�ʂ邾�낤�Ǝv���܂��B �@�@�q���̍��A�f��ŗ������Y�剉�̢�Ɣn�V�磃V���[�Y�����Ċ������A�Ƃɂ��������̕��C�~�ɂ��Ԃ��ă`�����o���������肵���L��������܂����A�G���̐V��g�����ߓ��E�͌��`���V��ł����B��������������S�̕����y���ΎO�⌕�̒B�l���c���i�̖��͒m���Ă������̂́A�f��ł����N�����������͑S���L���ɂ���܂���B�f��͂�͂����Ƃ�����������Ă�G�������ڗ��Ă�������Ȃ̂ł��傤�B �@�@���̓_04�N�̂m�g�j��̓h���}��V��g��ł́A�����f���Ԃ������������A�V��g���m��l��l�̎p���������茩����h���}�ɂȂ��Ă���A���ɂ��Ă͒��������T���������������̂ł����B�r�{�͔�����q�O�J�K��ł����A�������̔o�D�w���݂�ȍ��͗��h�Ȓ����o�D�Ɉ���Ă��đs�ςł��B���Ƃ�����̓y���ΎO�͐F������̎R�{�k�j�������A���͍���T��i�ߓ��j���������i���c�j����l�E�I�_�M���W���[�E�R�{���Y��R���q�[�E�J���͉��������A�������N�z�ł͍����_�s�i�ڑj�E����W�Ȃǂ����܂����B�l�b�g�Ŋm�F����ƐV��g�̔N��͓����F30�ˑO��ŁA��Ȃ���ڑ�36�ˁA���c�Ȃǂ�20�˂ł�����A���̔z���͂��Ȃ茻���ɋ߂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ɂ��Ă������͌����̎���ł���A���C�Ȏ��͂܂����̎����̕���ɂ��S���L�����Ă��������ł��B |

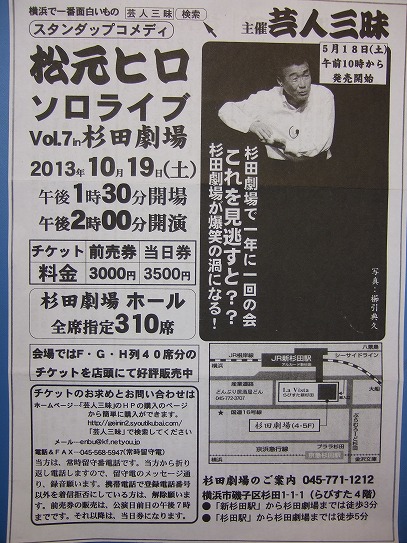

| �@�u���{�q�� �\�����C�u�v | |

| ���| �M�� 2013�N10��19���i���j |

|

�@��T�̓y�j���ɉƂ̋ߏ��̐��c����Ţ���{�q����̐������k�����Ă��܂����B�������Ԃ͖�1���Ԕ��ŁA��n��b������ƁA����̒[�ɂ��炦���x�x�����Ə̂���ꏊ�ňꑧ����Đ������肵�A��������܂�����ɓo�ꂷ��̂��J��Ԃ��R��\���̕���ł��B�p���g�}�C���Ȃǂ������Ȃ���A����̗��ꂩ���l�Ō��@��9����I�X�v���C�Ȃǐ����̘b������ƂƂ��Ɍ��܂��B�̂̓R�����r�A�g�b�v����C�g�̖��˂Ȃǎ��̐����h����ԑg���悭�������������̂ł����A�ŋ߂͐�����h���ł��т�悤�Ȕԑg�͂Ƃ�Ƃ��ڂɂ�����Ȃ��ł��ˁB�u���͐\���o��f�������Ƃ͂Ȃ��̂ł����E�E�v�Ə킹�Ȃ���C�e���r�ǂ���͈�x�����Ăт��������Ă��Ȃ������ł��B�q���Ȃ������Ȃ̂�����K���Ȃ̂��͕�����܂��A�������̉Q���ɂ��颂݂̂���̒��Y�o�b�ɂ��Ă���10������́u�Êوɒm�Y��̕X�e�[�V�����ɂ��Ă��A�����̒����͂���ɂ���{���I�ȂƂ���܂Ő荞�܂��ɁA�������x�悭�l���Ă݂�K�v�����肻���ł���Ƃ����Ƃ���Ŏ~�܂��Ă��܂��e���r�Ƃ́A�A�N�̋����������ԈႢ�܂��B �@�q������͎��������o�g�ŁA���Z�싅�E�T�b�J�[�E���㓙�̈�n�̊��S���I�ɗL���Ȏ��������Ƃ𑲋Ƃ��܂����B��������������鎞�A�ˑR�����̑̂��ߑO����ɓ˂������C�E�̌C�ŕ�����g���g���Ƃ������āu�F�����ł���B�������ł���ˁB��Ƃ������|���Ȃ��Ȃ��̂��̂ł��B���Ƃ��ƒ��w���ォ�炩�������������Č����ɂ��o�ꂵ�S�����_����ʒu�ɂ��������ł����A���Z�ł��w�`�Ȃǂł�����āC�@����w�ɃX�|�[�c���Ґ��œ��w�ł��������ł��B�Ƃ��낪���Z�̎��������ڗ��Ƃ��ƃX�^�W�A�����A�t���w�A�[�ő����Đ�y���̑�Ђキ���A�ޕ��������Ă��܂����̂��Ƃ��B���̌㎩�R�ȕ\���������������Ƣ�p���g�}�C����⢂�����̐��E��ڎw���悤�ɂȂ����̂������ł��B �@����ʔ��������̂̓m�~�̃T�[�J�X�̎����ŁA�������Ȃ�2�C�́u�̂݁v����̂Ђ�ɍڂ����`�ɂ��āA������w�����[�A����2��]�W�����v������ȂǂƂ��������̉E������Ă���p��������2�邮��ƉA����ɒ��n����悤�Ȏd���ŁA�����x���グ�Ă����悤�ȉ��Z�ɂ͊��S���܂����B���͍��܂Ŕނ̕����2�x���Ă��܂����A���̎��̓K���X�̕ǂ����X�ɋ��܂��Ă����K���ɂȂ��Ė߂����Ƃ������̃p���g�}�C�����A���Ɏʎ��I�łт����肵���o��������܂��B���̌|�͢�X�N���[���̂Ȃ��f��٣�≎�̕��܂˂Ől�C����������}���Z���Y�(���̗L���ȃp���g�}�C�����҃}���Z���}���\�[�����������|���ł�)���t���ɂ��Ă��Ȃ�������̂������ł��B���̎t�����S���Ȃ������A�J�̒��������̏����ɑ����삯�����Ƃ���A�����Ȃ��吨���O�ő҂��Ă������ɁA����ƋA���Ă��������������J���Ȃ��碂ǂ����Ă݂�Ȓ��ő҂��ĂȂ������̣�Ƃ̂��������b�Ȃǂ����̑唚��U���܂����B �@�ʂɁu�x���O�\���v�̖{��ǂ킯�ł͂Ȃ��̂ł����A���̎�ނɂ��Ă������l���Ă݂�ƁA�@���l�^�@�A�l�̊�ȕ\���d�������ā@�B�e���r�̢�Γ_��Ȃǂł悭���A��̌��t�̎����T�O�̒��ɂ���ӊO�ȋ��ʓ_�ɋC�Â��ā@�C�������m�M������A���z�̗a���c���߂����́u�ɂ�܂�v�Ȃǂ��낢��l�����܂��B�ނ̏��͂ǂ�Ȃ̂ł��傤���ˁB�ȑO�u�Ƃ����������J���đ吺�ł���͂��ͣ�Ƃ���Č��N�ɂȂ낤�Ƃ����^����i�߂Ă���l�̍u���������Ƃ�����܂����A�������ď��̂͂ǂ����C���i�݂܂���B�����������Ƃ͔߂��ނ�茒�N�ɂ����̂͊m���ł��傤�B�B�̌��t�̏��Ŏv���o���̂́A�����Ԑ̐H��ʼnƑ����Ȃɂ��u�����i�V���E�W�L�j�v�ɂ��Ęb���Ă������A�c�t�����̖����������ċz�����́H��ƓˑR�������āA�݂Ȃ�����������Ƃ͍��ł��悭�o���Ă��܂��B�u�䕗��߁v�����Ȃ�傫���Ȃ�܂Ţ�䕗��ƣ�Ɗ��Ⴂ���Ă����b�������g�߂ɂ���܂����B �@���̌����͈�q�w���Ōf���̍L�������R�������������ł��B����͋߂��̂ʼnƑ�3�l�Ō��ɍs���܂����B�����ɍs�������A310�Ȃ��̐��c����ō��܂Ŗ��N�J�Â���Ă��邱�Ƃ����߂Ēm��܂������A���̂悤�ȁu��l�����̕���v�Ŋϋq����������Řb�|���J��L����Ƃ����̂́A�L�����ł͓���̂�������܂���ˁB�V��̕�͈ӊO�ɂ����k��艫���n���̃h�L�������^���[�f�梕W�I�̒���̘b�ɂ������S�����ꂽ�悤�ł������A�J�~����͊��ɃN�[���ł����B�V���c�w�ւ̋A�蓹�ɕʌ��ŊO�o���̌Ó����s�Ƃ�������̂͋��R�ł������A�F����������`�����X��������̏��{�q���̌�����1��͍s���đ��͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�Ƃɂ������܂�����B |

| �@�I�y���u�t�@���X�^�b�t�v | |

| ���| �M�� 2013�N9��6���i���j |

|

�@�Č͂��8���͋x���A9���ɓ�����̓���������قŃ~���m�X�J�������z�����́u�t�@���X�^�b�t�v�������B�X�J�����Ƃ����E�B�[���A�l�d�s�ƕ��Ԑ��E3��̌����1�Ƃ��ăI�y���t�@����������̌��ꂾ�B1981�N�̏������ȗ����x��4�N�Ԃ�7�x�ڂƂ������z�����́A�w���ҁE���o�ƁE�̎�E�I�P�E�����c�E���u�W�E�ߑ��W�Ȃ�300�l���̐l�X�����n�̕��䑕�u����������ŁA�m�g�j�z�[���̢���S���b�g��ƍ��킹������2����ō��v9��㉉�����̂��B�o�����͍��N���a200�N�ɂȂ�C�^���A�I�y���̋����x���f�B�Ō�̃I�y���ŁA�V�F�C�N�X�s�A����̢�E�C���U�[�̗z�C�ȏ��[�������|�Ă����쌀�ł���B�V�R�m�t�@���X�^�b�t�͂ӂƂ�����̍D�F���ŁA���͂̂��w�l���ɂ��낢�낿����������o���̂����A�Ō�ɂ͔ނ炩�炱�炵�߂��A�u���ǐ��̒����ׂď�k����Ƃ������Ƃŏ��̂����ɖ��ƂȂ�B�����ɐl�̎����Ȃ��Ō�ɐl�Ԃ̖{�����m�肷����ŏI���I�y���́A���[�c�A���g��R�V�E�t�@���E�g�D�b�e���n���V���g���E�X��������裂ȂǑ����͂Ȃ����A�����͋C�y�Ɍ��邱�Ƃ��ł���̂ŏI����̋A�H�̑����͌y���B �@����̃t�@���X�^�b�t�͂��ꂪ��������Ƃ��������A���u���[�W���E�}�G�X�g���A�U�f����邲�w�l���₻�̒U�ߏO�̓o���o���E�t���b�g���ȉ��ǂ̉̎�����E���Z�����炵���B���V�A���l�̎�1�l���������̉̎肪�F�C�^���A�l�Ƃ����̂���낵���B�ډ����̂̂��Ă���_�j�G���E�n�[�f�B���O�i�p�j�̃����n���̂������w���̂��ƁA�X�J�����̃I�P�ƍ����c���������Ƃ����ق��Ȃ��B���o�̓J�i�_�l�ʼnߋ��ɂ͊�ȉ��o���������炵�����A����̓I�[�\�h�b�N�X�ȕ���ŁA�傫��2���̕ǂ���ʖ��Ɉړ����Ċق̒���X�̕��͋C�����܂��o���Ă����B���ʂȂ�2��x�e������3���̕���������1�E2�������ď㉉�����̂ŁA�x�e1��30��������6�����J���A�I��9��15���Ɣ�r�I�y�ȃI�y���ӏ܂ł������B�t�@���X�^�b�t�̓x���f�B�Ō�̃I�y���Ȃ̂ʼn~�n������ȋZ�@������������Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邪�A���Ƃ��Ă͂����ɂ��I�y���炵���A���A�Ƃ��L���Ɏc��2�d���Ƃ����Ȃ��̂ŁA�����s��������I�y�����B�ŋ߃h�C�c�Ȃǂł͂��̢�ǂݑւ�����o�A���Ȃ킿���������Ɍ����Ă���A�ʂ̍��̘b�Ƃ��Ĕw�i�����ւ��Ă��܂��悤�ȕ�������͍D���łȂ��B�v����Ɏ��͕ێ�I�ȕ��ނɓ���I�y���t�@���Ȃ̂��낤�B �@����̓l�b�g�`�P�b�g�T�[�r�X�u���v���X�v�ʼn^�悭��Ԉ���1���~�̢�G�R�m�~�[�ȣ��������A5�K�̕�����̐ȂŊӏ܂����B���̐Ȃ͊w������ɍ��̐V���t�B���̃V���[�Y���ŎႫ���̏��V���������x���������������Ȃł���A���o�I�ɂ͐^�����畑��^���������낷�悤�Ȍ`�ɂȂ�̂����A���͂ƂĂ������B�Ƃ���ł��̌����̗����͂r��62�`55�a48�b38�c29�d19�e13��~�Ƃ₽��ɍ����A��������1���~�Ȃ��B�d�Ƃe�͐Ȑ������Ȃ����ۏ�w�ǔ����Ȃ��B���̂悤�Ȣ��펯��ȉ��i�ݒ��1970�N�ォ��o�u�����ɁA�������̈��z���������ŌĂ��̖@�O�ȕ�V�����݂܂Ŕ��������Ă��邽�߂Ƃ�����B�ӂ���͍��Y�I�y���ɍs�����A���������O���I�y�����ƗǐȂɊ��ŏo������Ƃ����l�����邻�������A��������ł͈�������̐Ȃ͖����ł�1�K�r�Ȃ̗��T�C�h�ɂ͂��Ȃ��Ȃ��������B�ߋ��ɂ͔���c�����r�Ȃ����Ҍ���啝�����ő�ʂɂ�܂����������������Ƃ������A�������Șb���B �����I�y���ɍs���n�߂�40�N���炢�O�͍����I�y���c�̖㉉���肾�����B��������z�����͓��{�̊ϋq�ɂ͌���㉉�ɂ�鐢�E�����̃I�y���̌��@���^���A����W�҂ɂ͂������������m�E�n�E��`�����Ă��ꂽ�_�ő傫�ȍv�����������B�ߋ��̈��z�����ɂ͓��{�̃I�y���㉉�j����j�I�����Ƃ����Ă�����̂������A�����̎����喇���͂����ďo�����Ċ����������̂͂悭�o���Ă���B�܂���l���ł̗����ɋ��̂�����̂������ł���B���������݂̍��Y�I�y��������������㉉��������O�ƂȂ�A���̐����������ɏオ�����B�J��16�N�ɂȂ�V���������2���̢�^���z�C�U�[��ό��L�ɂ��������悤�Ɏw���Ǝ�����O���A�I�P�Ƙe�������{�̑g�����ł��̂Ƃ��덂�����̏㉉�������Ă���B�����͑�I�y���̏ꍇ�r��25�`�c5��~�O�ゾ���A���́u�I�ׂ�a�Ȋ����Z�b�g���v�Ȃ�2�K�T�C�h��12��~�قǂ��B�����ⓡ���ȂǍ����I�y���c�̗����͂����肳��Ɉ����B�O�����s���ȑO��肸���ƋC�y�ɂȂ�A1�`3���~���x�̌��n�����l�b�g�Œ��ڔ����鎞��ɂȂ������A�Ԏ����X�N�o��ō��܂ł�����Ă��ꂽ�u�Ăщ��v����ɂ͊��ӂ����A���낻����z�����̂��̍��l�Ƃ�����ł���悤�m�b���i���Ăق������̂��B |

| �@�ǔ������@�I�[�P�X�g���R���T�[�g | |

| ���| �M�� 2013�N7��30��(�j |

|

|

|

|

|

|

�@���N���߂ăI�[�P�X�g���̉��t��ɍs���Ă��܂����B�~���[�U����z�[����9�̃I�P��������鉉�t����J���čP��́u�t�F�X�^�T�}�[�~���[�U�v�ł��B������2004�N�̊J�قł����A�����{��k�ЂŒ݂�V�䂪��K�͂ɕ������A�����H�����I���č��N4���悤�₭�ăI�[�v�������̂ŁA�����ł�3�N�Ԃ�̃t�F�X�^�ł��B���̂͐ڑ�����̋��x�s����{�H�s�ǂ����������������ŁA�������������̉��t����������S���������ł��傤���A����͐k�x7�ł�������̂悵�B���͍ĊJ�㏉�߂čs�����̂ł����A�������ʂ�j�[�N�ȋq�Ȍ`����������\���͈ȑO�Ƃ܂������ς��܂���B��������c���������āA���t��������͂ރ��C�����[�h�`���̋q�Ȃ̕��т��A���p�����������`�łȂ��A�Ȃ��炩�Ȑ܂���Ȃ̂ŐS������������ς����z�[���ł��B �@�������̂͏��ь���Y�w���̓ǔ����{�����y�c�ɂ��u�`���C�R�t�X�L�[���W�v�ł����B���߂̓I�y����G�E�Q�j�E�I�l�[�M�������u�|���l�[�Y�v�B�Ђ˂��ꂽ���i�̐N�M���I�l�[�M������l���Ƃ���Á`���I�y���ł����A��2����1��̃����c�Ƒ�3���`���̂��̋Ȃ́A������̌Σ�Ȃǃo���G���y�̖���`���C�R�t�X�L�[�̗D��ȃ����f�B�[���������邷�Ă��ȋȂł��B�����ă\���X�g������オ�o�ꂵ�A�u�s�A�m���t�ȑ�1�ԁv�����t����܂����B���̋Ȃ͉��x�����Ă��I�P�ƃs�A�m�������Ղ�l�ɑg�ޑs��ȋȑz�����炵���ł��B�I�Ȃ̐���オ����݂��Ƃł����B����͕���E���^��2��ڂ̐Ȃł������A���ՉE�̍�������e�����ȊO�͊J���ꂽ�O�����h�s�A�m�̊W�Ǝw���҂Ƃ̊Ԃ���A�˂Ƀ\���X�g�̊�𐳖ʂ��猩�邱�Ƃ��ł����̂͋��R�ł������b�L�[�ł����B�t�F�X�^�Ȃ̂ł���2��~�a�Ȃ͑�ς��������ł��B���Ă���ƃs�A�m�̉��Ɣޏ��̐O�̓������A�����Ă���̂ɋC�����܂���������ƒe���Ȃ��碃W���W���W���E�W�����E�W���[����Ɖ̂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@���܂����B�ʔ����ł��ˁB �@�x�e��̍Ō�̋Ȃ́u�����ȑ�5�ԁv�ł��B���̋Ȃ͑�4�y�͔��ɗE�܂������NJy��̙��K������A�ɂ��₩�ȍs�i�ȕ��̉��y���D�݂̎��Ƃ��Ă͂��C�ɓ���̋Ȃł��B�o��������͋������y������o���܂������A�Ȃ��i�ނɂ�w���҂��ǂ�ǂ����Ă���̂�������A�I�P������ɉ����đ剹�ʂȂ��痱�̂�������������������܂��B��4�y�͂ɓ���Ǝw���҂͑��Ŕ�яオ�邵�A���y��t�҂͋|�̓����ƂƂ��ɑ̂����E�ɑ傫���h�ꓮ���A���ǁE�؊ǁE���̍��t�͎��Ƀh���}�e�B�b�N�ŁA���o�ƒ��o�̗������琷��オ����Ђ��Ђ��Ɗ����܂����B�R�[�_���I���ƁA��������͢���[��ƌ��������ƂƂ��ɢ�u���{�[��̂���������Ăɋ����܂����B�����̎w���҂��e���t�҂ࢍ����͂��������I�ȕ��͋C���������A����������ꂵ���Ȃ�܂��B������w���҂��Ăяo����Ĕ�����܂������A�₪�ċq�ȂɌ������u�����͊F����̂������Ŗ{���ɂ��炵�����t���ł��܂����B���̍��g�������͋C�߂邽�߂ɁA������"�_�j�[�{�[�C"�����t���܂��v�ƁB���̌�A�S�𗎂���������Â��ȃ����f�B�[���������Ɖ����𗬂�A����ɋq�Ȃ̋������Â܂��Ă���̂������܂����B���̎�̃C�x���g�ŃA���R�[���͒������A�܂��Ĕ�N���V�b�N�̋Ȃ��I���̂͂����ƒ������ł��B�ł��N�[���_�E���ɂ͂܂��Ƃɂӂ��킵���Ȃł����B �@�w���҂�����Ă������A�g�U���U�肪�傫���Ȃ�̂͂悭����܂����A�w����Ŕ�яオ��̂͒������A�ߋ��ɂ̓C�X���G���o�g�̃_�j�G���E�I�[�������炢�����m��܂���B�܂��ɢ���̃R�o�P����Ƃ����j�b�N�l�[���̖ʖږ��@�ł����B�V��̎w���҂͖ڂ�w�悾���Ŏw�����܂����A����ł��o�鎞�͑剹�ʂ��o�܂��B�X�}�[�g�Ȍy�������ŗ���Ȃ͍̂D���������̃J�����X�E�N���C�o�[�B�J�������̎w���͎��ɂ��킹��C���߂��̂悤�ȋC�����܂��B �@���̓��ߑO���͍O�����Ţ���m���y�̗��j'13��Ƣ����s�s�ƃR�~���j�e�B'10��̊�������������A���̉��y��̃`�P�b�g�͍��w���́u�l�I�ł��グ�v�Ƃ��čw�������̂ł����A���ʂ͑哖����ł����B���y�Ə@�����ォ����������w�̕������Ƃ��A���ɍ����ɏ�L�u���Ƣ�����Ǝ�'13����J�u���ăn�b�s�[�ł��B�ł��I�y����̕���ƈقȂ�A�I�P�̊��z�������͓̂���ł��ˁB���t����鉹���̂��̂͂ł��܂��\���ł��Ȃ����߁A���t�]���̖{�ۂ��U�ߏ�炸�A�O�����薄�߂�悤�ȕ��͂ɂȂ��Ă��܂��܂����B�Ō�܂ł��ǂݒ������ӂł��B�@�@�@�@�ȏ�B |

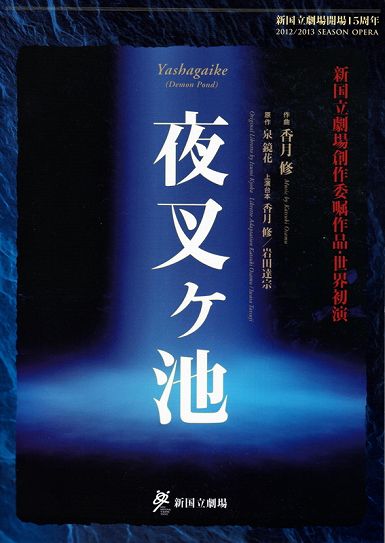

| �@�I�y���u�鍳�K�r�v | |

| ���| �M�� 2013�N6��28���i���j |

|

�@�v���Ԃ�ɐV����{�I�y�������Ă��܂����B�V���������4�N���Ƃɓ��{�l��ȉƂ̑n��I�y�����㉉����̂ł����A����͍����C�̢�鍳�K�r��ŁA�w���E���o�E�̎蓙�����ׂē��{�l�ł����B����͐ԂŁA�ނɂ͢�w�n�}��u�̍s���v���̏����w��i�Ɓu���쐹���C�_�ʑ����V�畨�꣓��̌��z������Y�Ȃ�����܂����A�d�����o�Ă����҂̕����I�y�������炵���A���������łɃI�y��������Ă��܂��B��鍳�K�r�����҂ŁA�ߋ��ɋʎO�Y�剉�̉f���ŋ��ɂȂ��Ă��܂����A�I�y���͍����{���������R���E�����ł��B�C�_�̗d�������E�A�l�Ԃ̒ʑ����E�A����U��3�l�̓����̓o��Ȃǂ̃I�y���̍\��������ƁA�v�b�`�[�j�̐l�C�I�y����g�D�[�����h�b�g��Ƃ̗ގ����������܂��B

�@�������̎R���̒J�ɁA�߂��̖鍳�K�r�ɏZ�ފC�_���\��Ȃ��悤�����O��̏��������Ƃ�Y��Ȃ������ȕv�w���Ђ�����ƏZ��ł��܂����B���Ƃ�̔N�ɔނ�ɔ��������߂��̒n���S�������ƉJ��̌����y�����N���A����鑛���̍Œ��ɏ������̂���߂�Ƒ�^�����N���ĊF�M�ꎀ�ʂƂ������Ȃ�r�����m�ȕ���ł��B�������I�y���`���ŊC�_�̔���Ȃ鏗���H�����ǂ남�ǂ낵������̓��A�Ɍ���A����̏��̉������Ȃ���Ύ��͎��R�Ȃ̂ɥ����Ɖ̂��̂ŁA���O�ɂ͊C�_�͎��݂���Ƃ����O���荞�܂�܂��B�ł�����2���㔼�Ţ��������Ȕn���Ȃ��Ƃ�������Ƃ�ɍ^���Ȃ猋�\����Ȃ�����Ƃ��Ⴉ�����͂̐������s�s�ɕ������Ă��܂��܂��B4�N�O�ɍ�ȊJ�n�Ƃ̂��Ƃł����畟���̎��̂Ƃ͊W�Ȃ��͂��ł����A���͂Ȃ�ƂȂ����̌��q�͔��d�̐���_�c��A�z���Ă��܂��܂����B �@���������̂̓_�u���L���X�g�̂`�g�ŁA���Ȃ��ł��킢���Ȗ��E�\�v���m�K�c�_�q�A���ʂ̂���v���E�e�m�[���]���N��A�F�l���E�j�q���ŃX�}�[�g�ȊO���̃o���g�����c���Ȃǂ��C�ɓ���̉̎�݂͂Ȃ悭�̂��܂����B�w���̏\���y�Ƃ��z���G�͓����t�B���������n���悭�炵�A��c�B�@�̉��o�͉�蕑������܂��g���ď�̓]���������A���u����ۓI�ŕ�����₷���ł��B�����Ō�̍^���̏�ʂ͑��u������ɉ����ĕ����ȍ^���ʂɌ����Ă����ł����A�X�y�N�^�N�������Ȃ����X�c�O�B�Ƃ͂��������C�̉��y�͑S�̂ɕ����₷�����₩�ŁA����オ��Ƃ���͂������萷��オ��A�I�n���O�̖ڂƎ���Ɉ������ދz���͂ɂ͂����Ȃ�ʂ��̂�����܂����B���͉ߋ��ɏ��Ȃ��Ȃ���\�ܖ{�ȏ�̓��{�I�y�������Ă��܂����A�{��͂���������ł��B�x�e25��������2����15���Ƃ����㉉���Ԃ��D�������B�������ł�900�����e�̒�����͂قږ����ł������A1800���̂����̑匀��łȂ������̂́A���ꑤ���V����{�I�y���̋q�ɕs�����������̂ł��傤���A���̏o��������܂��Ƃɂ��������Ȃ����Ƃł����B �O�O�����Ţ�C�^���A�̋Ȃ̊y���ݣ�Ƃ����ʐڎ��Ƃ����ہA��I�y���㉉�ɂ����錾��ɂ��ģ�Ƒ肵����o���|�[�g�Ɂu���{��I�y���͕���i�s�̗����̗e�Ղ����犴��ړ������₷���A���{��̔������ƒ������ꂽ�����f�B�[������̂œ��{�l�̃I�y���ӏ܂̊�{�ł���B�����㉉�@������͚̂��ɋ薁��Ȣ�[�ߣ�Ȃǂ��Ȃ����ꂽ���̂����Ȃ��A�X�|���T�[�����Ȃ��������A�V��i�̔��\���n�������̒n���I�y���������Ă͍ŋ߂��܂蕷���Ȃ��B���������������Ú�q�̢�j���̂�������ɣ�ȂljB�ꂽ���쉉�ڂ͑��ɂ����낢�날��͂������A�����̍ĉ��̋@����Ȃ��̂��c�O�Ȃ��Ƃ��B�v�Ə��������Ƃ�����܂��B �@���ł͗m���I�y���̌���㉉�ŕ���̗����ɖ̓d�q�������o��͓̂�����O�ɂȂ�܂������A����͓��{��I�y���Ȃ̂ɏ��߂Ď������o�܂����B�͂��߂͓��{��Ȃ̂�����Ǝ����������ɉ̎�̐��������悤�ɂ��Ă݂��̂ł����A�̎�̔������I�P�̉߉��ʂ����X�̊y���̂������͕�����܂��A�������Ȃ����������\�����āA���ǂ����Ɠ����ӏܖ@�ɂȂ�܂����B�ł����炱�̃I�y���̓��V�^�e�B�[�{�i�Z���t�Ƀ����f�B���������́j�������ƕ������₷���Ȃ�悤�C������A�����Ə�����[�ߣ�ɕ��ԓ��{�I�y���̑�\��ɂȂ�Ǝv���܂��B�C�^���A��Ǝ��ē��{��͕ꉹ�������̂ŁA�̂����ɐS�n�悭�����̂��L���ł��B�Ƃ����ꌆ����{�I�y���̐��E�����ɗ�������͍̂K���Ȃ��Ƃł����B���Ѝĉ���]�݂܂��B |

| �@�t�����X�R���T�[�g | |

| ���| �M�� 2013�N5��27�� |

|

|

|||

| �o�[�r�J������ | �t�����X | �f�B�h | �J���O�̕��� |

| ������w�ɓ��w�����ސE�̔N�ȗ�3�N�Ԃ�ɉ��B�l���s�ɏo�����A4��21�������h���Ńe�m�[����t�A����f�B�G�S��t�����X��̃R���T�[�g���Ă��܂����B�y���[�o�g�̔ނ͍����E�ł����Ƃ��l�C�̂���e�m�[���̎�̈�l�ł����A���͐��N�O�m�g�j�a�r�ŕ������ꂽ�l�d�s(�m�x�E���g���|���^���I�y��)�̃h�j�[�b�e�B��Ȣ�A���̖���̃A���A������F��A�Ȃ�Ɗy��������ŁA������������i�n�C�b�j���y�X�Ɖ̂��ނ̐��ɋ��Q���Ė��O��m�����̂��ŏ��ł��B���݂����[�`���[�u�ihttp://www.youtube.com/watch?v=k2-4CGOvMM4�j�Ŕނ̉̂����̋Ȃ����Ƃ��ł��܂��B���̋L�����������̂ŁA���̓��������܂�ӏ܂ł���R���T�[�g��I�y���ׂĂ��āA�^�悭�ނ̃����h���E�R���T�[�g�����������͑�ς��ꂵ���v���܂����B���͂��̂悤�ȊC�O�̌����̃`�P�b�g���l�b�g�̂������ŊȒP�ɍw�����邱�Ƃ��ł���̂͂��肪�������Ƃł��B�\�����̂͋��N9���ł����������Ȃ͎c�菭�Ȃ��A�r��85�|���h�i��12������000�~�j�������̂ł����A���̂������Ō��n�ɍs������2�K�����E�̂��炵���Ȃł����B�������ϋq�Ȃ͖����ł��B

���̓����h���s���k�����ɂ��镡�������{�݃o�[�r�J���Z���^�[�̒��ɂ���2000�����e�̃o�[�r�J���z�[���ŁA���͏��߂Ă̏��ł��B�L���O�X�N���X����n���S��2�ڂ̃o�[�r�J���w�ō~��A�����Ȃ���g���l����5�����炢�����Ĕ�����ƃZ���^�[�̊Ŕ������Ă��܂��B���ɑ召2�̌���A3�̉f��فA�}���قȂǂ����邻���ł����A�Z���^�[�����̊O�ς͂��܂�ς��Ƃ��܂���B�x�e���Ԃ̂������A����Ǝ��̃��r�[�͂Ȃ��Z���^�[�̒ʘH�ƈꏏ�Ȃ̂ʼn��ƂȂ��G�R�Ƃ��Ă���A�č��⑼�̉��B�̌���A���邢�͓����p���ł��R�x���g�K�[�f�������̌���ȂǂƓ��l�̗D��ȕ��͋C��z�����Ă������ɂƂ��Ă͂�����Ƃ�������ł����B �̎�1�l�̃��T�C�^���Ƃ����ƁA�I�y���̂悤�ȕ��䑕�u�╨��̋��Ȃ��A�������������y���ނ��Ƃ����ɂȂ�킯�ł�����A�W���J�������t�O�����h�s�A�m�̂���2�C3�ȉ̂��Ă͑��Ɉ������ނ̂��J��Ԃ��Ƃ�������߂ċ֗~�I�ȃX�^�C���̉��y��ɂȂ�̂����ʂł��B�ł�����̃R���T�[�g�͎��������ƒ��g���m���߂Ȃ����������ŗǂ����ɗ\�z���O��A���働���h�������y�c�ɂ��t���E�I�[�P�X�g�����t�̂��ƁA����̃e�m�[���Ƀ\�v���m�E���]�\�v���m�E�x�[�X��3�l�̉����̎肪�o�ꂵ�ăI�y���Ȃ�����̂�����̂��̂������̂ŁA�O���邱�Ƃ͂���܂���ł����B3�l�̂Ȃ��Ń��]�́u�W���C�X�E�f�B�h�i�[�g(��)�v�͗͋�������̂��鐺�����炵���A�A����ɒ��ׂ���A���N2������l�̉f��قŌ����l�d�s�̃��C�u�r���[�C���O�ŁA�h�j�[�b�e�B�̏���3����̈�u�}���A�E�X�`���A���_�v�̃^�C�g�����[�����̂������̐l�������̂�m�����̂́A��Ȃ��炤���ł���܂����B ����̃t�����X�͉�����o�ꂵ�ē��ӂ̃I�y���Ȃ��\���A�f���G�b�g�ő�R�̂��Ă���܂����B�`�r�f�u�̑����e�m�[���̒��ł͔w�͂���ق��ł����A����܂��ځA�X�^�C���������ނ��A���炵���������I���Ă����̂ł������l�C�Ȃ̂��\�����Ȃ����܂��B�ނ͂Ƃ��Ƀ��b�V�[�j�����ӂȂ̂ł����A�I�y����V���f�������E�C���A���E�e����Ȃǂ���A�ނ̌y���ł̂т₩�ȍ�����������Ȃ��̂��܂����B�剹�ʂ̃I�P�̔��t��˂������ĉ̐��������ɖ�����̂͂Ȃ�Ƃ����Ă������ł��B���̂ق��Ƀh�j�[�b�e�B�A�x�b���[�j�A�x���f�B�Ȃǂ��̂��܂������A���̕�������̢�A���̖���̃A���A���I�Ȃɓ����Ă��Ȃ��͎̂c�O�ł����B �Ƃ肠�����̏I����A�����͔��芅�тƂȂ�A���̂������A���R�[������R�̂��Ă���܂����B���߂͎��̒m��Ȃ��I�y���̋ȁA���ɃC�^���A���w��I�[�\���~�I���S�����������ʔ����������̂��A�Ō�͂����܂�̃x���f�B��֕P���P���́u���t�̉́v�ł����B���͔̉̂߂��������̃I�y���ɂ��ẮA���C�̏o�邢���ɂ��I�y���炵�������f�B�[�Ȃ̂Łu���߁v�ɂ͂܂��Ƃɂӂ��킵���ł��ˁB�J���͖��7�����ł������A�����o���̂�10��15���ł�������A���{�̂���ɔ�ׂ�Əo���҂͑�T�[�r�X���Ă��ꂽ���ƂɂȂ�܂��B��ꂪ���҂͂��ꂾ�������ƂȂǂ͏��������ƂŁA��x���ɂ͂Ȃ�܂������喞���Ńz�e���ɖ߂������Ƃł����B�ނ͂��łɗ����������Ƃ�����̂ŁA���͂��Г��{�Ŕނ̏o������I�y�������Ă݂������̂ł��B |

| �@�̕����u���i���v | |

| ���| �M�� 2013�N5��10�� |

|

| �@���� �u�ׂŕ��C�v | |

| ���| �M�� 2013�N3��31�� |

|

|

�@����̎ŋ��͉p���̍����Ȋ쌀��ƃG�C�N�{�[���̗����h�^�o�^�쌀�ł����B��Е����`�̉����ƕ����̒j���a�́A�p���I��1���Ȃ̂��͕�����܂���ł���������C�����ĉΗj�̖�ߑO�l�ŋA����̂��A�������ꂼ��̃p�[�g�i�[�ɋl�₳��܂��B�a�͋ꂵ����ɍŋߓ��������ɓ]�����Ă����^�ʖڎЈ��b�Ɛ[��܂ň���ł����ƁA�`�̉����͂b�̉����ƈꏏ�ɔޏ��̔Y�݂�����܂��[��܂ŕ����Ă������Ƃɂ��܂��B�Ƃ��낪��i�`�͂��܂��ܐV�K�ɕ����ƂȂ����b��v�ȂŐ��j��Ɏ���ɏ��҂��Ă���A�a�̉����͐^����m�낤�Ɩؗj��ɂb�v�Ȃ����҂��܂��B�����܂ł���1���A���̌�Əo������b�v�Ȃ̒�������@���Ƃ����动�Ⴂ�Ȃǂ��N����̂ł�������ʂ́A�`�����͎v�����݂̋������i���Ђ����čŌ�܂Ő^���ɂ��ǂ蒅���Ȃ��������Ŕ[���A�a�v�Ȃ͍���Ɍ���u�������v�ɑ傢�Ȃ�݂������v�Ƃ����`�ňꌏ�������܂��B �@���ꂾ���Ȃ�ʏ�̃h�^�o�^���ŏI���̂ł����A�����т����肵���̂͂��̉��o�ł����B���Ƃ��ΌߑO�l�����̗��Ƃ̒��̏�i��1�̕����œ����i�s����̂ł��B�J���O�ɂ����������p�̃p���t���b�g�ɂ͢1�̕�����2�̉Ƃ̃Z�b�g��g�݁A3�g�̕v�w���J��L����m���X�g�b�v�E���u�R���f�B��Ƃ���܂����B�����畑�䂪�`�ƂƂa�Ƃ̋��Ԃɕ�������Ă��Ĕ�������b������̂��ȂƎv�����̂ł���������J�����畑���1�ŁA������2�g�̕v�w���A���݂��͌����Ȃ��Ƃ����O��ŕ������s�������A����͂ǂ��ցH��Ƃ������������Ƃ������̂ł��B�Е��������Ă��钼�O���������������Ƃ������`�ɂȂ邱�Ƃ�����A���߂͂������ɂƂ��A�����ď������ݏグ�܂��B�e�[�u���Z�b�g�͍��[�ƉE�[�ɂP�g���A�h�A��4�����Ă��ꂼ�ꗼ�Ƃ̌����ƉƂ̒��̕����̎d��ɂȂ��Ă��܂��B����Ȃ͕̂��䒆���ɂ���d�b��ŁA�`�ƂƂa�Ƃ��d�b�����2�l�������ŋq�ȂɌ������ĕ���ʼn�b���Ă���悤�ȋ�ɂȂ�܂��B2���ł͂b�v�w�����҂��ꂽ2��̏�i�������i�s���܂��B �@���Ƃ��s�v�c�Ȍ��i�Ť�悭����Ȗʔ������z�������Ԃ��̂��Ɗ��S���܂��B���O�ɉ����m��Ȃ�������ʐH�炤���Ƃł��傤�B����͉��o�̌��ʂȂ̂ŁA���o�̃j�R���X�E�o�[�^�[���l�b�g�Œ��ׂ���p�����������w�Z�̌��Z���Ƃ����剉���l�ł����B�����������h���E�E�G�X�g�G���h�ł̏����̉��o�͔ނ̐e�F�̌̃��r���E�~�W�����[�Ƃ����l�Ť��Ȓ��z�͂��Ԃ̐l�̂��̂ł��傤�B�ʂ̕]�ł́u�ׂŕ��C�͋Â�ɋÂ����r�{�ŏ㉉�ɂ͍��x�̉��o�Z�p������B�Ό��ɋ߂��쌀�����l���̈�ʂ̐^���������ɐ����Ă���B�v�Ə����Ă���܂����B �@���c��ƍ���̏o����6���ɂ��Ă͂悭�m��܂��A�F�悭�ʂ鐺�ŔM���ł����B�u�̂ȕ������Ȃ�ɂ��m�炸�v�I�Ȋ����̂`�����͂Ƃ��ɐ����傫�����̂��ߋt�ɕ������ɂ�����������܂����B�����a��2���ɏ㔼�g���œo�ꂷ��V�[��������̂ł����A���̒b�������̔��ɂт�����ł����B���҂���Ƃ����̂́A�D���Ȉɓ��p���������ł�������i����������̂�b���Ă���̂��Ȃ��Ɗ��Q������ł��B�Ƃ����ꂱ�̓��͑傢�ɏ��āA��@���ŋA��邱�Ƃ��ł��܂����B �ȏ�@�@�@ |

| �@�w���͐l�`�ŋ��ӏ܁x | |

| �i�� ���� 2013�N3��3�� |

|

| �@2��17���A���؎s������ق̏��z�[���Łw���͐l�`�ŋ����x���J�Â���܂����B ���z�[���Ƃ͂����A330�l�����e���鑽�ړI�z�[���ł��B����ɑ���600�l�ȏオ�l�ߊ|���܂����B40��ڂ̐ߖڂ̑��ł��邱�ƂƁA�l�`��ڗ��̖{��A���g�́u�������v�����ʏo�����邱�ƁA���̏�ɖ����ł��邱�Ƃ��e�������Ǝv���܂��B �u���͂̓c�Ɏŋ��A�Ȃɒ��̂��Ƃ₠��v�ƍ��������čs�������̐���ςƍ����́A���݂̂̂��Ƃɂւ��܂��܂����B

�@���̌����ŁA�_�ސ쌧�ɂ͑�R�̐l�`�ŋ��̍������邱�Ƃ�m��܂����B���؎s�́u���J���v�E�u�э��v�����߁A���ˎs�́u�O�����y�����Ƃ肴�z�v�A�쑫���s�́u�������v�A���c���s�́u�������v�B�݂Ȍ��E���̏d�v���`�������Ɏw�肳��Ă��܂��B �@5���ԋ߂��X�P�W���[���̒��Ɂu�J�V���i���j�v�̉�����Ƃ���������A���r�[�T�[�r�X�Ƃ��Đl�`�ɐG��鎞�Ԃ�����܂����B �@ ����̉������u�q�ʂ�̒i�v�̃X�g�[���[��v�܂��B

�@�@�u�������v�ɂ���w�X�鈢�g�̖�@����S�̒i�x ���g�l�`��ڗ��������v�ɂ�������[������j�@�d�̈�q�ʂ�̒i�x ----- �� ��� ��\���b�l���ҏW���@�؉� �`�� �@���y�y�Ԃ�炭�z�Ƃ������O�́A�{���l�`��ڗ����̌���̖��u���y���v�ɗR������B�������A���݂͕��y�Ƃ����Έ�ʓI�ɓ��{�̓`���|�\�̈�ł���l�`�ŋ��̐l�`��ڗ��y�ɂ傤���傤���z���w���㖼���ƂȂ荡���Ɏ����Ă���B �@�@ |

|||||||

| �@�I�y�� �u�^���z�C�U�[�v | |

| ���| �M�� 2013�N2��5�� |

|

|

�@���̃I�y���̂���͒����̋R�m�̐l�^���z�C�U�[�����\�̐��E���F�[�k�X�x���N�ɖO���Č��̐��E�ɕ��A���A�܂���`���[�����Q���̎傪�J�Â��鈤���e�[�}�Ƃ���̍���ɎQ�����܂����A���_�I������̂��グ�鋌�F�����ɖO�����炸���\����J�ߏ̂����̂��̂������ߒǕ��̐g�ƂȂ�A�����ă��[�}����������炩�����ċ��c����f�߂��ꂽ���߂������܂����F�[�k�X�x���N�ɥ���ƕ��Q���Ă����Ƃ���A�̎�̖Âŋ��m�̃G���U�x�[�g�P�̏������C�ȋF��Ƌ]���ɂ���Ă߂ł����܍߂���A���炩�ɐ�������H�Ƃ������̂ł��B�������̂���^���z�C�U�[�ƃ����g�u���O��̉̍�����Ƃ����悤�ɁA��Q���ŕ����t�ɍL����̍���ւ̓���s�i�̍�����I�[�P�X�g���͂��炵���������ł��B �@�������p���t���b�g���J���Ƣ���[�O�i�[�̏����ϣ�Ƃ��u�L���X�g���ɂ�����f�߂��܍߁v�Ȃnjł��e�[�}�̃R����������ł��܂����B������u�Ȃ��R�m�������~�l�W���K�[���V���l�ɂȂ��ĉ̂��̂��́H�v�Ƃ����^��ɓ����Ă�Ƃ����C���ɂȂ�܂������A����͂��Ă������t�̏o�����q�ׂ܂��傤�B������̂����f���}�[�N�o�g�̉̎�i�A�i�Z���j�́A�p������ނ�����Ő����P�����Ȃ������̂��c�O�ł������A���\���E�̏������B�[�i�X���Ŏ��̍D���ȃ��V�A���l�̎�i�G���i�E�c�B�g�R���j�A���ڔ��l�̃G���U�x�[�g(��)����X�Ƃ����ј\����̎�(�A�C�X�����h�l)�A����ɉ̍���ɏo�ꂵ���R�m�����i���{�l�����j�͂��������������̂��Ă���܂����B���o�͑����������{�����܂��g���d���Ȃ��̂ŁA���Ȃł��ꂪ����o���Ă���Ƃ���̓��N���N����t�ł����B�w������o�̓h�C�c�l�A�I�P�͓��������y�c�ł������A���M���ׂ��͍����c�ŁA�I�n�����͋������������Ă��ꂽ�̂ŁA�S�̂Ƃ��Ă͒��̏�Ƃ����������̂Ȃ��Ȃ����h�Ȍ����ɂȂ�܂����B �@�����Q������̃}�`�l�[�����Ȃ̂ŁA���O�̑啔���͎��Ɠ��N��̂��v�w�ƒP�g�҂ł��B�J���O�ɂQ�K���T�C�h�̎��Ȃɂ��Ď��͂�������A�Q�K���ʂ̂P��ڂ��S����ȂȂ̂ʼn����낤�Ǝv���Ă����Ƃ���A�J�����O�ɍc���q�a���������łɂȂ褏���唏��ɂȂ�܂����B��q�����ł͂Ȃ��悤�ł������A���C�g���_�����e���r�J���������܂����B���̂������A��͂����̃G���x�[�^�[���g�����A���������ɂȂ�܂����B�ł��c���q���ՐȂŏ㉉���͒���������Ƃł��傤�ˁB �@�����I�y���Ȃ̂łQ�T���̋x�e�Q����A�Q���J���Ȃ̂ɏI���͂Ȃ�ƂU���Q�O���B���[�����[���ߌ�ł����B�J�[�e���R�[���Ŏw���҂��o�ꂵ�����Ǝ��͐Ȃ𗧂��܂������A����͂܂��܂������Ă��܂����B�Ó�V�h���C�i�[�ȂǂŋA����̂��W�������O�B���̂��Ə������ό������Ȃƃ��C����Ў�ɑ傢�Ɍ�荇�������Ƃł����B �ȏ�@�@�@ |

| �@�̕����u���s�j�B���v | |

| ���|�M�� 2013�N1��9�� |

|

�@���{�̐����͉��ƂȂ��I�y�����̕���ł��ˁB���N�͂��̐����ɁA���F��u���ɍs������v�łȂ��݂̂��鍑������ŏ㉉���Ă���u���s�j�B���y��߂̂������Ƃ����Ă���ׁz�v�Ƃ������ڂ̒ʂ��㉉�����Ă��܂����B����͍]�˖����ɍ��ꂽ�͒|�و���́u�E���ۖ��g���y�₮�炾�������Ƃ��悵���z�v�������ł����A����̍ĉ��ɂ����茀��X�^�b�t�Əo���҂̈ӌ���������āA�h��ŕ�����₷���ؗ��Ăɕς����ڂ̕\������߂������ŁA�w�ǐV��̂����ނ��ł��B �@�͗�ɂ��ƂĂ����G�Ȃ̂ł����A�v����Ɍ�����������Ɍ�����l�̉���ɔY��ł��鎞�A�����ގ�����u�����̔L�̒u���v���s���s���̂��ߒT����C���ꂽ���q�u���̎s�Y���q�v���A�L��D���̗V���̖��̏����ł߂ł�������������A�Ō�Ɍ�����l�̉������i���͗����Ƃ̍���Ŕs�������ؑ\�`���̉���j ���������Ƃ����b�ł��B���������̖{�؈ȊO�ɁA����ގ��F��̂��߂̕�[���o�ŗ͎m���m�������ݍ�������A�L�̉��g�Ƒl�̑�Q���嗧��������������A�i���Ō����Ƃ������Ƃɂ��āj�����炵���߂ł����u�����_�v�̕��������Ă��ꂽ��A�Ō�̒i�͉���������l�����[�U�[�����Ŕj��Ƃ����悤�ȃX�y�N�^�N���������Ĥ���䂩��ڂ������܂���ł����B �@���҂͔���e�ܘY��M���Ƃ��鏼�A�e�V������������A�s�썶�c���A�s��E�߂�̋e�ܘY���c�ł����A�݂ȂƂĂ��n���T���ŏ��ł����B��������e�ܘY�͐����悭�ʂ邵�Ȃɂ��ј\�����褋e�V���͍�35�˂̎Ⴂ����Ő����悭�ʂ邵�F�����\�����Ȃ��ł��B�����͍D���Ȕo�D�ŎႢ���͓����悤�ȐF�����������̂ł�������ܑo�ዾ�Ō���Ɗ�̂����낢�����炩�łȂ������V�������ȂƂ�����ہB���͌��h�̋C���Ղ��悭�ј\�͂���̂ł����A������������ЂƂ������ɂ����㑫�炸�Ȋ����ł����B�ł�����͐g�̓I�Ȃ��̂����Ɏd�����Ȃ��̂�������܂���ˁB �@�����_�ɂ��������v���Ԃ�ł������A�ٓV�l�E�b����l�E�单�l�E�z�ܗl�͂��������܂����A�݂Ȃ���c���3�l�����炷�猾���܂����H�@�����͢���\����������V������Ģ���V�l��ł��B |

�@

| �@���y�u�]����S���v | |

| ���c �`�� 2010�N2��23�� |

|

|

�@�V���u�����v�Ɨ��l�̏ݖ����̎��u�����q�v���A�����q�̃J�l�݂̑�������������Ƃ��Đg�̌����𐢊Ԃ֒m�炷���ߓ�l�ŐS������Ƃ�������ł���A�l�ԍ���̋g�c�������u�����v�������A�����̈�Ԓ�q�̋˒|���\�Y���u�����q�v�𑀂�Ƃ������L���X�g�ł���B �@���y�͎O�ʈ�̗̂Z���̂Ƃ����邪�u��ڗ����v�A�u�O�����e���v�A�u�l�`�����v�̃R���{���C�V�������f���炵���܂��Ɋ����I�ł������B�O�����̉��ɍ��킹����v�̌�肪�N�X�Ɨ���钆�A�O�l�ő���l�`�̓��������g�̐l�Ԉȏ�̕\���͂Ŋϋq�ɑi����͋����Ɋ����������B ----- �� ��� ��\���b�l���ҏW���@�؉� �`�� ������w�i�� �����炷���� |

| �@���y�u�ߍ��͌��̒B���̊��@�{�����l�F�̊��v | |

| �g�� �i�Y 2008�N9��25�� |

|

|

�@���āA���ڂ́q�ߍ��͌��̒B���r�͐��b���Ƃ��Ă�����݂̂悤�ł��邪�A���r�Ɠ`���q�̗�����A�����o���̂���䎌�e����͕������܂���`���q�f�������ŏo�Ă���̂ł���B �@�Ƃ���ŁA�]�k�ɂȂ邪�ŋߗ���Ƀn�}���Ă���A���������Əo�����Ă���B��͂�A�����ɂ͌ÓT����i�H�j�����ɍ����Ă��邪�A�����̊|�������b�p�́A�����Ă��O�������Ȃ��B����̊ӏ܂������y�́A������̕��ꓙ�ł�������݂̉��ڂł���A�����m�̕����������ƂƎv���邪�A�`���|�\�ɂ͋��ʂ�����햡������B�H���}���ÓT�|�\�ɐe���ނ̂��ꋻ���Ǝv���B |

| �@�\��̕����u�ӂ邠�߂肩�ɑ��͂ʂ炳���v | |

| �؉� �`�� 2007�N12��7�� |

|

|

�@����19�N12���̉̕���������ł̖�̕��Ō�̉��ڂ́u�ӂ邠�߂肩�ɑ��͂ʂ炳���v�ł����B���̍�i�͌���̗L�g���a�q���Z�ҏ����u�T�V�̎��v������Y�ȉ��������̂ŁA���a47�i1972�j�N�V���i���w���j�ŏ�������Ă��܂��B����́u�����v�͐����t�q�̓�����̈�ł����B �@���l�̊�T�O�i�����Ɏ��݂����V�s�j�́u�T�V�i��V�j�v�Ƃ����V���ِ͈l�����ŃA�����J�l�ɔ�����̂��}���Ƃ����āA���E�������̂ł��B�����͖����̑��c�����̊J�����̂Ɛ����I�ɂ͑�ςȎ����ł���A����Ȏ��ɂ��̎����ł����睵�Δh�̐�`�Ɏg���u���Ώ��Y�v�ȂǂƑ�ςȕ]�����������Ƃł��傤�B�i�j���͕s���̂悤�ł��B�j �@�̕���ɂ͂���Ȋy���ݕ�������̂��Ƃ��炽�߂ĔF���ł��A�Ƃ��Ă��C�y�Ɋς���̕���̈ꉉ�ڂƂ��Ă����߂ł��B |

| �@�̕���ӏ܋����u�o���X�ȗ֓��L�y�ӂ����傤���傤�����ɂ����z�v | |

| ��t ���Y 2007�N6��18�� |

|

|

�@����́A�o���X�ȗ֓��L�̔��i�ځu�����̗������̏�v�ł��B �@���̐��A�e���q���E�߂���A�q���e���ƁE�E�E�A�E������j���|�X���������ʼn̕��ꂪ�A�����Ă������e�̏�A�l�̐S�̎��R�Ȃ���ׂ��p�ɁA��������̂͐l�Ƃ��Đ����Ă䂭��ŗǖ�ɂȂ邩������܂���ˁA�O���̕��������̕�����ςāA���т��A�����ė܂���E�E�E���̈Ӗ����鏊������܂����B |

�@ �@����10��3��(��)��KAAT�ʼn����u�I�[�����h�[�v�����Ă����̂ŕ��܂��B��l�����ӏ܋����މ�Ă���ŋ�������@��͂����Ԃ�܂������A�������؎q�Ə������������o��ς�����ŋ�������Ƃ̂��ƂŃ`�P�b�g���܂����B�{��������l�ł̂P�S��̌����㏼�{�E�_�ˁE�V�h�i�V�������j�Ə���悤�ł��B����KAAT(�_�ސ�|�p����)�͂P�Q�O�O�Ȃ̃z�[�������Q�O�P�P�N�J�ق̌��̎{�݂ŁA���͂R��ڂł��B��w�K��NHK��l������ق��������Ă���̂Ńr���̍\�������G�ŁA�T�K�ɂ���z�[�������܂ŕǓ`���ɃG�X�J���[�^�[�����i������A���͖ʓ|�Ȃ̂ł������s�̃G���x�[�^�[�ōs���܂��B����������͎Ⴂ�l�Ŗ����ł����B

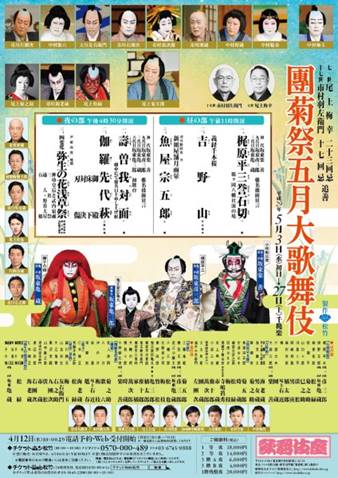

�@ �@����10��3��(��)��KAAT�ʼn����u�I�[�����h�[�v�����Ă����̂ŕ��܂��B��l�����ӏ܋����މ�Ă���ŋ�������@��͂����Ԃ�܂������A�������؎q�Ə������������o��ς�����ŋ�������Ƃ̂��ƂŃ`�P�b�g���܂����B�{��������l�ł̂P�S��̌����㏼�{�E�_�ˁE�V�h�i�V�������j�Ə���悤�ł��B����KAAT(�_�ސ�|�p����)�͂P�Q�O�O�Ȃ̃z�[�������Q�O�P�P�N�J�ق̌��̎{�݂ŁA���͂R��ڂł��B��w�K��NHK��l������ق��������Ă���̂Ńr���̍\�������G�ŁA�T�K�ɂ���z�[�������܂ŕǓ`���ɃG�X�J���[�^�[�����i������A���͖ʓ|�Ȃ̂ł������s�̃G���x�[�^�[�ōs���܂��B����������͎Ⴂ�l�Ŗ����ł����B �@�ӏܓ����炾���Ԍo���܂����A����5��21���ɉ̕�����Łu�c�e�Ռ܌���̕���v���y����ł����̂ŕ��܂��B�c�e�ՂƂ�9��ڎs��c�\�Y��5��ڔ���e�ܘY�Ƃ������������̖��l�̖��������������̖��̂Ť�ʏ�͂��̖��Ղ̌�p�҂�������Ă��̕���Ŋ���̂ł����A����12��ڒc�\�Y��2013�N�ɖv���Ă���̂ŁA���̑��q�C�V�����o�����Ă��܂��B�e�ܘY�͌���74�˂�7��ڂ��܂����C�ŁA���q�e�V�����l�C�o�D�ł��B

�@�ӏܓ����炾���Ԍo���܂����A����5��21���ɉ̕�����Łu�c�e�Ռ܌���̕���v���y����ł����̂ŕ��܂��B�c�e�ՂƂ�9��ڎs��c�\�Y��5��ڔ���e�ܘY�Ƃ������������̖��l�̖��������������̖��̂Ť�ʏ�͂��̖��Ղ̌�p�҂�������Ă��̕���Ŋ���̂ł����A����12��ڒc�\�Y��2013�N�ɖv���Ă���̂ŁA���̑��q�C�V�����o�����Ă��܂��B�e�ܘY�͌���74�˂�7��ڂ��܂����C�ŁA���q�e�V�����l�C�o�D�ł��B  ���I���Ă���܂������A������ނ�13��ڒc�\�Y���P������Ƃ��̓`�P�b�g�����̂�������ςȂ��Ƃł��傤�B�i�ʐ^�͍�����̒c�\�Y��C�V����e�ܘY��e�V���j

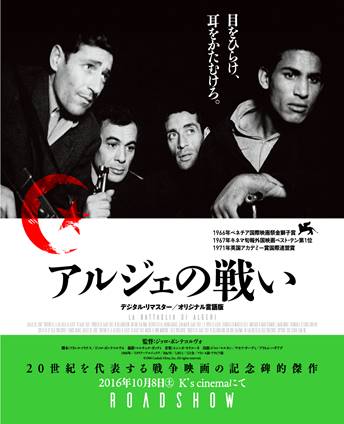

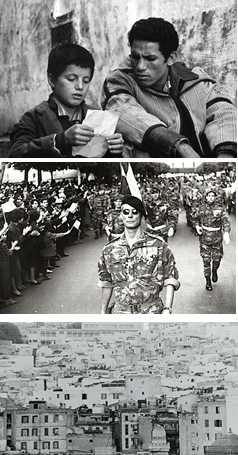

���I���Ă���܂������A������ނ�13��ڒc�\�Y���P������Ƃ��̓`�P�b�g�����̂�������ςȂ��Ƃł��傤�B�i�ʐ^�͍�����̒c�\�Y��C�V����e�ܘY��e�V���j  �����A�f���E���Ԍ|�p�̊ӏ܂Ƃ������Ƃł����ى������B����3��29���A���}�������w�ɋ߂���l�̖�����W���b�N���x�e�B�[�ʼnf��u�A���W�F�̐킢�v�����Ă��܂����B�Ȃ����̉f������グ�����Ƃ����A���̍��܂Ō����f��̂Ȃ���1�Ԃɐ����f���̔��͂̂��߂ł��B���A���W�F���A�̎�s�A���W�F�ɂ�����1950�N��㔼�̖��O�̓Ɨ�������`�������̉f��́A���͓Ɨ����ĊԂ��Ȃ�1966�N�ɐ��삳�ꂽ���̂ŁA����͌��J50���N���L�O���Ẵ��o�C�o����f�ł���A���ɂƂ��Ă͐N���Ɍ��������[�h�V���[�ȗ�2�x�ڂ̊ӏ܂ɂȂ�̂ł����A���x���f��قɂ���̂�Y���قǃX�g�[���[�ɂ̂߂荞�݁A�X�N���[���ɓB�t���ɂȂ�܂����B�W�b���E�|���e�R���{�ē̎�ɂȂ��ʂ̓h�L�������^���[�^�b�`�̂��炬�炵�������f���ŁA�܂�ł��̌���ŎB�����{���̂悤�Ɏv����̂ł����A�����̔z���������Ă͂��ׂđf�l������g�����Č��f���Ȃ̂������ł��B

�����A�f���E���Ԍ|�p�̊ӏ܂Ƃ������Ƃł����ى������B����3��29���A���}�������w�ɋ߂���l�̖�����W���b�N���x�e�B�[�ʼnf��u�A���W�F�̐킢�v�����Ă��܂����B�Ȃ����̉f������グ�����Ƃ����A���̍��܂Ō����f��̂Ȃ���1�Ԃɐ����f���̔��͂̂��߂ł��B���A���W�F���A�̎�s�A���W�F�ɂ�����1950�N��㔼�̖��O�̓Ɨ�������`�������̉f��́A���͓Ɨ����ĊԂ��Ȃ�1966�N�ɐ��삳�ꂽ���̂ŁA����͌��J50���N���L�O���Ẵ��o�C�o����f�ł���A���ɂƂ��Ă͐N���Ɍ��������[�h�V���[�ȗ�2�x�ڂ̊ӏ܂ɂȂ�̂ł����A���x���f��قɂ���̂�Y���قǃX�g�[���[�ɂ̂߂荞�݁A�X�N���[���ɓB�t���ɂȂ�܂����B�W�b���E�|���e�R���{�ē̎�ɂȂ��ʂ̓h�L�������^���[�^�b�`�̂��炬�炵�������f���ŁA�܂�ł��̌���ŎB�����{���̂悤�Ɏv����̂ł����A�����̔z���������Ă͂��ׂđf�l������g�����Č��f���Ȃ̂������ł��B �Ȃ�܂��B���O�̊Ԃɂ��x�z�ւ̔����������Ȃ�A�A���W�F�s���̎��鏊�Ōx�����E����鎖�����������A�x�@�������J�X�o�̃A���W�F�l���W�Z���ɔ��������d�|����Ȃǂ������ď�͎���ɍ���������߂܂����A�ŏI�I�Ƀt�����X�{�y����e�������̂��߃}�`���[����������E�҂ȋ�����A���W�F�ɐi�����Ă��܂��B�J�X�o�Ƃ����̂́A��ɉ����Ĕ������^�̒��w�Ɖ������W����A���W�F���A�l�������Z�މ����ł����A�e�����s�����Ɛl�������ɓ������߂Ȃ��肭�˂������G�ȍד�������g��ł���̂Ōx�@�͂܂������邱�Ƃ��ł��܂���B�������R�̓J�X�o�̏o��������ׂĂɌ��⏊��݂��A�������l�Ԃɂ͎�r�Ȑq������āA�g�D�̉�ł�ڎw���܂��B���⏊�����蔲����3�l�̃A���W�F�������A�t�����X�l�̑�����`��o�[�ȂǂɎ������e����ꂽ���Ă������e��(�����ł͂Ȃ�)�ɐ�������������܂����A�₪��1�l�A2�l�Ɗ������ߕ߂���A�Ō�Ɏc�����A���Ɋ����̎肪�L�т鏊�ōŏ��̃V�[���ɂȂ���܂��B�ނ��܂ސ��l�͌��Ǔ��~�����ɋ������r���͔��j����đg�D�͉�ł��܂����A�e�����I������2�N�o������ɓ˔@�N���閯�O�̑�I�N����Ɨ��ɂȂ���Z���V�[���������ĉf��͏I���܂��B

�Ȃ�܂��B���O�̊Ԃɂ��x�z�ւ̔����������Ȃ�A�A���W�F�s���̎��鏊�Ōx�����E����鎖�����������A�x�@�������J�X�o�̃A���W�F�l���W�Z���ɔ��������d�|����Ȃǂ������ď�͎���ɍ���������߂܂����A�ŏI�I�Ƀt�����X�{�y����e�������̂��߃}�`���[����������E�҂ȋ�����A���W�F�ɐi�����Ă��܂��B�J�X�o�Ƃ����̂́A��ɉ����Ĕ������^�̒��w�Ɖ������W����A���W�F���A�l�������Z�މ����ł����A�e�����s�����Ɛl�������ɓ������߂Ȃ��肭�˂������G�ȍד�������g��ł���̂Ōx�@�͂܂������邱�Ƃ��ł��܂���B�������R�̓J�X�o�̏o��������ׂĂɌ��⏊��݂��A�������l�Ԃɂ͎�r�Ȑq������āA�g�D�̉�ł�ڎw���܂��B���⏊�����蔲����3�l�̃A���W�F�������A�t�����X�l�̑�����`��o�[�ȂǂɎ������e����ꂽ���Ă������e��(�����ł͂Ȃ�)�ɐ�������������܂����A�₪��1�l�A2�l�Ɗ������ߕ߂���A�Ō�Ɏc�����A���Ɋ����̎肪�L�т鏊�ōŏ��̃V�[���ɂȂ���܂��B�ނ��܂ސ��l�͌��Ǔ��~�����ɋ������r���͔��j����đg�D�͉�ł��܂����A�e�����I������2�N�o������ɓ˔@�N���閯�O�̑�I�N����Ɨ��ɂȂ���Z���V�[���������ĉf��͏I���܂��B �̍�N�x��i��1�ʂɃ����N����܂����B�u�Ō�̊�Ȃ��Y���v��u�X�^�[�E�H�[�Y����[�O1�v�������܂������A����Ȃ�ɂ͖ʔ����Ă��c�O�Ȃ���V���[�Y���o�ꎞ�̂��̐V�N�Ȋ����ɂ͋y�т܂���B

�̍�N�x��i��1�ʂɃ����N����܂����B�u�Ō�̊�Ȃ��Y���v��u�X�^�[�E�H�[�Y����[�O1�v�������܂������A����Ȃ�ɂ͖ʔ����Ă��c�O�Ȃ���V���[�Y���o�ꎞ�̂��̐V�N�Ȋ����ɂ͋y�т܂���B �̂��ɂ͌��ʂ����܈�̊�������܂����A�����̐V�Z�p�ɂ��Տꊴ�����シ��̂͊m���ŁA����Ȃ镁�y�����҂������Ƃ���ł��B

�̂��ɂ͌��ʂ����܈�̊�������܂����A�����̐V�Z�p�ɂ��Տꊴ�����シ��̂͊m���ŁA����Ȃ镁�y�����҂������Ƃ���ł��B

�@�@����11��24���ɖ������Łu�_���̎o���v�Ƃ����ŋ������Ă��܂����B���͐l�C�o�D���ł鏤�Ɖ����̕���͍��܂ł��܂茩�����Ƃ��Ȃ��̂ł����A���܂��܃e���r�Łu�O�q�̕����v���������A�f��u���m�̈ꕪ�v�ŖӖڂ̌��m�E�ؑ���Ƃ̍Ȗ��̒d�ꂢ(���ꂪ�f�揉�o��������������)�ƁA���؉^����̍L���Œm���Ă���Ⴂ�u���͍ʉ�v�̓�l���o�����Ă��āA���͂������肱�̔��l���D��l�̘a�����ɖ������A���̎ŋ��ɍs���C�ɂȂ����̂ł��B�����Ɓu�_���̎o���v�ƃ^�C�A�b�v�����Βk��悾�����̂ł��傤�B

�@�@����11��24���ɖ������Łu�_���̎o���v�Ƃ����ŋ������Ă��܂����B���͐l�C�o�D���ł鏤�Ɖ����̕���͍��܂ł��܂茩�����Ƃ��Ȃ��̂ł����A���܂��܃e���r�Łu�O�q�̕����v���������A�f��u���m�̈ꕪ�v�ŖӖڂ̌��m�E�ؑ���Ƃ̍Ȗ��̒d�ꂢ(���ꂪ�f�揉�o��������������)�ƁA���؉^����̍L���Œm���Ă���Ⴂ�u���͍ʉ�v�̓�l���o�����Ă��āA���͂������肱�̔��l���D��l�̘a�����ɖ������A���̎ŋ��ɍs���C�ɂȂ����̂ł��B�����Ɓu�_���̎o���v�ƃ^�C�A�b�v�����Βk��悾�����̂ł��傤�B  �@�����J���Ƃ����Ɏo���̒d���o�ꂵ�܂����A���҂��傫�������̂������ȂƂ�����l�x�͂��܂����̊��������܂����B�₪�Ė����|�W�̍��͂��o�Ă��ĒU�ߏO��ɋ��C�̂��Ƃ������̂ł����A�ڂ̎���̐Ԃ����ς��������銴�������āA��������܂����Ɗ����܂����B�������e���̏������i�}�c�P���T���o�ŗL���j��R�{�z�q�i�����Ă͉��Ȕ��l���D�ōD���ł����j�炪�o�ꂵ�ĕ��ꂪ�i��ł���ƁA����ړ��������Ȃ�̂����̎o�����ǂ����������l�Ɍ����Ă���̂͂ӂ����ł��B�d�͂������ɕ�ˏo�g���������ĉ��Z�������L�т�����A���䏉�o���̍��͂͑����ɂȂ�ƒ����Ǝ��ɂ����Ȃ錇�_�͂�����̂̎Ⴓ���ӂ��D���ł����B��������̉��y�����ׂĘ^���Ȃ̂́A�I�y����̕��ꂪ���ׂĐ����t�ł��邱�ƂƔ�ׂ�Ǝ�₵���C�����܂����B

�@�����J���Ƃ����Ɏo���̒d���o�ꂵ�܂����A���҂��傫�������̂������ȂƂ�����l�x�͂��܂����̊��������܂����B�₪�Ė����|�W�̍��͂��o�Ă��ĒU�ߏO��ɋ��C�̂��Ƃ������̂ł����A�ڂ̎���̐Ԃ����ς��������銴�������āA��������܂����Ɗ����܂����B�������e���̏������i�}�c�P���T���o�ŗL���j��R�{�z�q�i�����Ă͉��Ȕ��l���D�ōD���ł����j�炪�o�ꂵ�ĕ��ꂪ�i��ł���ƁA����ړ��������Ȃ�̂����̎o�����ǂ����������l�Ɍ����Ă���̂͂ӂ����ł��B�d�͂������ɕ�ˏo�g���������ĉ��Z�������L�т�����A���䏉�o���̍��͂͑����ɂȂ�ƒ����Ǝ��ɂ����Ȃ錇�_�͂�����̂̎Ⴓ���ӂ��D���ł����B��������̉��y�����ׂĘ^���Ȃ̂́A�I�y����̕��ꂪ���ׂĐ����t�ł��邱�ƂƔ�ׂ�Ǝ�₵���C�����܂����B  �@���̖͐{�ЋΖ��̐��N�ԁA��Ђ̍����c�Ƀx�[�X�̈���Ƃ��ĎQ�����Ă������Ƃ�����A���̂Ƃ�����������قł̎Y�Ɛl�����R���N�[���ɂa�O���[�v(�R�O�l�ȉ�)�ŏo�ꂵ�āA�����ꑧ�łm�g�j�e�l�̔ԑg�ŕ��������Ƃ����Ƃ���܂ł��������Ƃ�����܂��B�M�l��i�Ȃ疼�ȁu��(������)�̂��̂�(���Ԃ낤)�v�Ƃ��u�}��(����)��(����)�v�A���m�ÓT�Ȃ瓯���w���҂��������c�ƍ����ŁA�n�������̂��Ċ����̃I���g���I�u�G���A(����ٽ�ް�)�v��A�n�������R�[���X(��Q��)�ƃA�[�����R�[���X(��R��)�ŗL���ȁu���T�C�A(�����)�v�Ȃǂ��̂��܂����B�u���(�ްİ���)�v�͌����z�[���ł̉����E�升���c��1��A�݂ȂƂ݂炢��z�[���ʼn̂������Z������50���N�L�O���ʉ��t��łP��ƌv�Q��̌o��������A���t�̕�����w�E���l�n�捇�����t��̊��ɂ��ẮA���߂̔��N������ė��K�ɎQ�������̂ł����A������̎d�����Z�����Ȃ�A���H��ނȂ��މ��͂߂ɂȂ����̂͂܂��ƂɎc�O�Ȃ��Ƃł����B

�@���̖͐{�ЋΖ��̐��N�ԁA��Ђ̍����c�Ƀx�[�X�̈���Ƃ��ĎQ�����Ă������Ƃ�����A���̂Ƃ�����������قł̎Y�Ɛl�����R���N�[���ɂa�O���[�v(�R�O�l�ȉ�)�ŏo�ꂵ�āA�����ꑧ�łm�g�j�e�l�̔ԑg�ŕ��������Ƃ����Ƃ���܂ł��������Ƃ�����܂��B�M�l��i�Ȃ疼�ȁu��(������)�̂��̂�(���Ԃ낤)�v�Ƃ��u�}��(����)��(����)�v�A���m�ÓT�Ȃ瓯���w���҂��������c�ƍ����ŁA�n�������̂��Ċ����̃I���g���I�u�G���A(����ٽ�ް�)�v��A�n�������R�[���X(��Q��)�ƃA�[�����R�[���X(��R��)�ŗL���ȁu���T�C�A(�����)�v�Ȃǂ��̂��܂����B�u���(�ްİ���)�v�͌����z�[���ł̉����E�升���c��1��A�݂ȂƂ݂炢��z�[���ʼn̂������Z������50���N�L�O���ʉ��t��łP��ƌv�Q��̌o��������A���t�̕�����w�E���l�n�捇�����t��̊��ɂ��ẮA���߂̔��N������ė��K�ɎQ�������̂ł����A������̎d�����Z�����Ȃ�A���H��ނȂ��މ��͂߂ɂȂ����̂͂܂��ƂɎc�O�Ȃ��Ƃł����B �@���̓��̌����͑O2��̃����O�����Ɠ��l�A���N77�˂̃}���N�E���m�t�X�L�i�h�C�c�j���m�g�j�����y�c���w�����A��v�z���ɗL�͊O�l�̎�V�������ق��ď㉉����܂����B���䑕�u�͂Ȃ��̂ł�������̔w�i����X�N���[���ɂȂ��Ă��āA�c�����N�ďC�ɂȂ邻��炵���f�����������Ǝʂ����͉̂��y���ז������D�܂����ł��B30��2��̋x�e�����Ă�5���Ԃ͒��O�ɂ��w�͂ƔE�ς��K�v�ł����A�̂����͂����Ƃ����Ƒ�ςł��傤�B�薼���̃e�m�[���ɂ��Ă��S����ʂ��āu�w���f���E�e�m�[���v�Ƃ�����͋����d�������v�������̂ł����A���̃A���h���A�X�E�V���[�K�[��~�[�����̃Q���n���g�E�V�[�Q���͍Ō�܂ł��炵�������I���Ă��ꂽ�̂ŁA�I����̔�����i�ʂł���܂�������t�̂m���͕��i�I�y

�@���̓��̌����͑O2��̃����O�����Ɠ��l�A���N77�˂̃}���N�E���m�t�X�L�i�h�C�c�j���m�g�j�����y�c���w�����A��v�z���ɗL�͊O�l�̎�V�������ق��ď㉉����܂����B���䑕�u�͂Ȃ��̂ł�������̔w�i����X�N���[���ɂȂ��Ă��āA�c�����N�ďC�ɂȂ邻��炵���f�����������Ǝʂ����͉̂��y���ז������D�܂����ł��B30��2��̋x�e�����Ă�5���Ԃ͒��O�ɂ��w�͂ƔE�ς��K�v�ł����A�̂����͂����Ƃ����Ƒ�ςł��傤�B�薼���̃e�m�[���ɂ��Ă��S����ʂ��āu�w���f���E�e�m�[���v�Ƃ�����͋����d�������v�������̂ł����A���̃A���h���A�X�E�V���[�K�[��~�[�����̃Q���n���g�E�V�[�Q���͍Ō�܂ł��炵�������I���Ă��ꂽ�̂ŁA�I����̔�����i�ʂł���܂�������t�̂m���͕��i�I�y ���ɂ͂��܂�o�ꂵ�Ȃ��̂ł����A����͂����������i���o�[�����̖��ɒp���Ȃ��ɋ}���݂̂��炵�����t�ł����B�w���҂̗͂��������̂͊m���ł����A�I�P�̑t�҂��I����̃J�[�e���R�[���ł��̎w���҂ɑ唏��𑗂��Ă����͈̂�ۓI�ł��B�����͂Ȃ��̂ō����c�͏o�Ă����A�̎�Ǝw���҂�����������܂��B�ł��J�[�e���R�[���ɑ��ăj�R���Ƃ����Ȃ��w���҂̗l�q�͖����ł����B����e�̎������ǂ݂₷�������ł����A�W�[�N�t���[�g�̃Z���t�ň�x���Ȃ�������Ƃ������������o�āA����ɂ͂������ɏ��܂����B���̃��x���̌������킸���Q��ŏI���Ƃ͂܂��������������Ȃ����Ƃł��B�L���ȋȂ�C�y�Ɍ������ދȂ͊F���̃I�y���ł����A�I����Ă̊����͋v�X�ɖ��키���̂ł����B

���ɂ͂��܂�o�ꂵ�Ȃ��̂ł����A����͂����������i���o�[�����̖��ɒp���Ȃ��ɋ}���݂̂��炵�����t�ł����B�w���҂̗͂��������̂͊m���ł����A�I�P�̑t�҂��I����̃J�[�e���R�[���ł��̎w���҂ɑ唏��𑗂��Ă����͈̂�ۓI�ł��B�����͂Ȃ��̂ō����c�͏o�Ă����A�̎�Ǝw���҂�����������܂��B�ł��J�[�e���R�[���ɑ��ăj�R���Ƃ����Ȃ��w���҂̗l�q�͖����ł����B����e�̎������ǂ݂₷�������ł����A�W�[�N�t���[�g�̃Z���t�ň�x���Ȃ�������Ƃ������������o�āA����ɂ͂������ɏ��܂����B���̃��x���̌������킸���Q��ŏI���Ƃ͂܂��������������Ȃ����Ƃł��B�L���ȋȂ�C�y�Ɍ������ދȂ͊F���̃I�y���ł����A�I����Ă̊����͋v�X�ɖ��키���̂ł����B �@����ȑ�K�͂ȃ����O�ł�����A�P���㉉�ł����������̉̎�����l���W�߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂�4��A���̏㉉�Ȃ瑊���Ȋo�傪�K�v�ł��傤�B���{�̃I�y���̗��j�͑吳���̐I�y���̍�����l���Ă�100�N�͌o���Ă��Ă������\�����킯�ł����A���[�O�i�[�̃I�y�������傭���傭�㉉�����悤�ɂȂ����̂́A������2�30�N�̂��Ƃł��B1984�`87�N�̒���ށE�V���t�B���̉��t��`���ł̔N���㉉���u�����O�v���{�����Ƃ���Ă��܂����A87�N�H�Ƀx�������h�C�c�I�y�����Q�b�c�E�t���[�h���b�q���o�́u�g���l�������O�v���Ђ������đ勓�������A�����z�[������4���A���i�`�N���X�j���Ė{�i�㉉�����͉̂���I�Ȃ��Ƃł����B���̌��02�N�o�����{�C���w���̃x�����������̌���i���̖����͉Ίi�q�����O�j�A06�N�Q���M�G�t�w���̃��V�A�E�}�����X�L�[�I�y���i���E�������O�j�Ȃǂ���͂�`�N���X�ŏ㉉���Ă��܂��B���{�l�̎肾���ŏ㉉����{�i����́A����69�N���C���̉����E72�N�����L���[���E83�N�W�[�N�t���[�g�E91�N�_�X�̉��������ꂼ�ꏉ�����Ă��܂����A�S4��̏㉉�ɂ͑�����23�N�������Ă��܂��B���{�̂�����̑傫�ȃI�y���c�̂ł��铡���̌��c�̓x���f�B�ȂǃC�^���A�I�y������̂ɂ��Ă���̂ŁA���[�O�i�[�͋ߔN�܂������㉉���Ă��܂���B97�N�ɂł����V�������ꂪ01�N���珀�����N���w���ɂ��T�C�P�f���b�N�ȉ��o�́u�g�[�L���[�����O�v��N���㉉���Ęb��ɂȂ�܂������A09�N���炱�ꂪ�ĉ�����A��N����͕ʂ̉��o�ł܂��N���㉉���n�܂��Ă��܂��B�K������87�N�ƈȍ~�̃`�N���X�Ōv3��A�N�������������Ă��褂��̂悤�ȋ@��Ɍb�܂�Ă����̂͂��肪�������Ƃł��B���̔��i�z�[���ł����N3��������K���T���y�ē̂��ƂŃ����O�̔N���㉉���n�܂邻���ŁA�@�����v���Ԃ�ɋ��s�ό������˂Ĕ��i�z�[���̌i�F�̂悢�D��ȃ��r�[���܂����킢�ɍs�������ł��B���[�O�i�[�ɂ͢�^���z�C�U�[�����܂悦��I�����_�l��Ȃǃ����O�̂ق��Ɏ��̍D���ȃI�y��������������܂����A���Ȃ�ʗ���Z���ɕ`����g���X�^���ƃC�]���f���q�����ҁr�����E�̋~�ς�}�颃p���W�t�@����Ȃǂ͈Â��ŋP���������y���Ȃ����߁A���܂薣�͂������܂���B�ł����玄�̓R�A�ȃ��O�l���A���i���[�O�i�[���D�ҁj�ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�@����ȑ�K�͂ȃ����O�ł�����A�P���㉉�ł����������̉̎�����l���W�߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂�4��A���̏㉉�Ȃ瑊���Ȋo�傪�K�v�ł��傤�B���{�̃I�y���̗��j�͑吳���̐I�y���̍�����l���Ă�100�N�͌o���Ă��Ă������\�����킯�ł����A���[�O�i�[�̃I�y�������傭���傭�㉉�����悤�ɂȂ����̂́A������2�30�N�̂��Ƃł��B1984�`87�N�̒���ށE�V���t�B���̉��t��`���ł̔N���㉉���u�����O�v���{�����Ƃ���Ă��܂����A87�N�H�Ƀx�������h�C�c�I�y�����Q�b�c�E�t���[�h���b�q���o�́u�g���l�������O�v���Ђ������đ勓�������A�����z�[������4���A���i�`�N���X�j���Ė{�i�㉉�����͉̂���I�Ȃ��Ƃł����B���̌��02�N�o�����{�C���w���̃x�����������̌���i���̖����͉Ίi�q�����O�j�A06�N�Q���M�G�t�w���̃��V�A�E�}�����X�L�[�I�y���i���E�������O�j�Ȃǂ���͂�`�N���X�ŏ㉉���Ă��܂��B���{�l�̎肾���ŏ㉉����{�i����́A����69�N���C���̉����E72�N�����L���[���E83�N�W�[�N�t���[�g�E91�N�_�X�̉��������ꂼ�ꏉ�����Ă��܂����A�S4��̏㉉�ɂ͑�����23�N�������Ă��܂��B���{�̂�����̑傫�ȃI�y���c�̂ł��铡���̌��c�̓x���f�B�ȂǃC�^���A�I�y������̂ɂ��Ă���̂ŁA���[�O�i�[�͋ߔN�܂������㉉���Ă��܂���B97�N�ɂł����V�������ꂪ01�N���珀�����N���w���ɂ��T�C�P�f���b�N�ȉ��o�́u�g�[�L���[�����O�v��N���㉉���Ęb��ɂȂ�܂������A09�N���炱�ꂪ�ĉ�����A��N����͕ʂ̉��o�ł܂��N���㉉���n�܂��Ă��܂��B�K������87�N�ƈȍ~�̃`�N���X�Ōv3��A�N�������������Ă��褂��̂悤�ȋ@��Ɍb�܂�Ă����̂͂��肪�������Ƃł��B���̔��i�z�[���ł����N3��������K���T���y�ē̂��ƂŃ����O�̔N���㉉���n�܂邻���ŁA�@�����v���Ԃ�ɋ��s�ό������˂Ĕ��i�z�[���̌i�F�̂悢�D��ȃ��r�[���܂����킢�ɍs�������ł��B���[�O�i�[�ɂ͢�^���z�C�U�[�����܂悦��I�����_�l��Ȃǃ����O�̂ق��Ɏ��̍D���ȃI�y��������������܂����A���Ȃ�ʗ���Z���ɕ`����g���X�^���ƃC�]���f���q�����ҁr�����E�̋~�ς�}�颃p���W�t�@����Ȃǂ͈Â��ŋP���������y���Ȃ����߁A���܂薣�͂������܂���B�ł����玄�̓R�A�ȃ��O�l���A���i���[�O�i�[���D�ҁj�ł͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B �@��Ȏ҃��[�O�i�[���g�̐l�����g�p����ŁA���M�ߏ�E�֑�ϑz�E�����Ƃ������������̂ł����A���̈��|�I�ȉ��y�ɖ��������t�@���͓����̑�p�g�����������o�C�G�����������[�g���B�q2�����͂��ߤ���݂ł����E���ɂ������܂��B�ނ͍����ɍ��肵�Ă��̢�y������㉉���邽�߂̐�p������o�C���C�g�ɑ���܂������A�Ȃ�Ƃ���Ђ�Ƃꂽ���̏j�Ռ���͍��ł��Ắu�o�C���C�g���y�Ձv�̐����Ƃ��Ďg���Ă���A���E���̃��O�l���A������o�C���C�g�w�ţ�Ƃ����Ă����ɏW�܂��Ă��܂��B���̃I�P�s�b�g�����ʂȑ���ŁA�I�[�P�X�g���̉������������ēƓ��ɋ����Ƃ����̂����̖��͂̂ЂƂ������ł��B���֏�̃o���R�j�[�Ŗ炳���J���O�̃t�@���t�@�[�����L���ł��B�`�P�b�g���Ƃ�̂͑�ςł��傤���������x�͂����Ŗ{��I�y���̑�햡�𖡂���Ă݂������̂ł��ˁB�����Ƃ����̓c�ɒ��̗R�����錀����Ẳ��y�Պ��Ԃ����͑���킢�ł����A���̑��̊��Ԃ͕ق��Ă���悤�łȂ�Ƃ����������Ȃ����Ƃł��B���ł̏��Ȃ���A���̓��w���������m�t�X�L�͂��̔N��ɂ�������炸�A���N�Ɨ��N�̃o�C���C�g���y�ՂŁu�����O�v�̖_��U�邱�ƂɂȂ��Ă���Ƃ��B

�@��Ȏ҃��[�O�i�[���g�̐l�����g�p����ŁA���M�ߏ�E�֑�ϑz�E�����Ƃ������������̂ł����A���̈��|�I�ȉ��y�ɖ��������t�@���͓����̑�p�g�����������o�C�G�����������[�g���B�q2�����͂��ߤ���݂ł����E���ɂ������܂��B�ނ͍����ɍ��肵�Ă��̢�y������㉉���邽�߂̐�p������o�C���C�g�ɑ���܂������A�Ȃ�Ƃ���Ђ�Ƃꂽ���̏j�Ռ���͍��ł��Ắu�o�C���C�g���y�Ձv�̐����Ƃ��Ďg���Ă���A���E���̃��O�l���A������o�C���C�g�w�ţ�Ƃ����Ă����ɏW�܂��Ă��܂��B���̃I�P�s�b�g�����ʂȑ���ŁA�I�[�P�X�g���̉������������ēƓ��ɋ����Ƃ����̂����̖��͂̂ЂƂ������ł��B���֏�̃o���R�j�[�Ŗ炳���J���O�̃t�@���t�@�[�����L���ł��B�`�P�b�g���Ƃ�̂͑�ςł��傤���������x�͂����Ŗ{��I�y���̑�햡�𖡂���Ă݂������̂ł��ˁB�����Ƃ����̓c�ɒ��̗R�����錀����Ẳ��y�Պ��Ԃ����͑���킢�ł����A���̑��̊��Ԃ͕ق��Ă���悤�łȂ�Ƃ����������Ȃ����Ƃł��B���ł̏��Ȃ���A���̓��w���������m�t�X�L�͂��̔N��ɂ�������炸�A���N�Ɨ��N�̃o�C���C�g���y�ՂŁu�����O�v�̖_��U�邱�ƂɂȂ��Ă���Ƃ��B

�@2013�N3��22��(��)�@����10�N�قlj���ɂȂ��Ă��鉡�l�����ӏ܋����3�����ŁA���c��ɂ�鉉����ׂŕ��C�H����ӏ܂��Ă��܂����B���̉�͌��������ƂŔN��6��A���\�̑I�ŋ��E�~���[�W�J���E�����Ȃǂ��y���ފӏ܉�ŁA���͍��ؒ��E�g�t��̐��N�Z���^�[�������ł��B���ڂ������̂ō�������Ƃ������x�ł͂Ȃ��A�p�����Ċu���Ɋӏ܂̋@������Ă��܂��B�����ł͉��ڂ�I�ׂ܂��A�����Ȃ�܂��I�Ȃ���ނ̎ŋ��ɐG���@��������Ȃ�킯�ŁA�ӏ܊���L���莄�͂��̃V�X�e����]�����Ă��܂��B

�@2013�N3��22��(��)�@����10�N�قlj���ɂȂ��Ă��鉡�l�����ӏ܋����3�����ŁA���c��ɂ�鉉����ׂŕ��C�H����ӏ܂��Ă��܂����B���̉�͌��������ƂŔN��6��A���\�̑I�ŋ��E�~���[�W�J���E�����Ȃǂ��y���ފӏ܉�ŁA���͍��ؒ��E�g�t��̐��N�Z���^�[�������ł��B���ڂ������̂ō�������Ƃ������x�ł͂Ȃ��A�p�����Ċu���Ɋӏ܂̋@������Ă��܂��B�����ł͉��ڂ�I�ׂ܂��A�����Ȃ�܂��I�Ȃ���ނ̎ŋ��ɐG���@��������Ȃ�킯�ŁA�ӏ܊���L���莄�͂��̃V�X�e����]�����Ă��܂��B

�@�V�h����̐V��������ō��N���߂ẴI�y�����y����ł��܂����B���ڂ̓��[�O�i�[��Ȃ̢�^���z�C�U�[��ł��B���łɓ����o���҂ɂ��4��̌��������莄�̌��������ŏI��ł����B�V��������̌����́A�܂��܂��̊O���l�̎�𐔖����ق��Ď�������̂킹�e�����ȓ��{�l�̎�Ōł߂邱�Ƃ������A�V���O���L���X�g�Ƃ������S��������A�������荠�Ȃ̂Ŏ��X���ɍs���܂��B���N�͂��̃h�C�c�I�y���̋������[�O�i�[�Ƥ����������N�ɐ��܂ꂽ�C�^���A�I�y���̋����x���f�B�̐��a�Q�O�O�N�̔N�Ȃ̂Ť���ɂ��܂��Ă��̂Q�l�̍�Ȃ����I�y���㉉�������Ǝv���A���ꂩ����y���݂ł��B

�@�V�h����̐V��������ō��N���߂ẴI�y�����y����ł��܂����B���ڂ̓��[�O�i�[��Ȃ̢�^���z�C�U�[��ł��B���łɓ����o���҂ɂ��4��̌��������莄�̌��������ŏI��ł����B�V��������̌����́A�܂��܂��̊O���l�̎�𐔖����ق��Ď�������̂킹�e�����ȓ��{�l�̎�Ōł߂邱�Ƃ������A�V���O���L���X�g�Ƃ������S��������A�������荠�Ȃ̂Ŏ��X���ɍs���܂��B���N�͂��̃h�C�c�I�y���̋������[�O�i�[�Ƥ����������N�ɐ��܂ꂽ�C�^���A�I�y���̋����x���f�B�̐��a�Q�O�O�N�̔N�Ȃ̂Ť���ɂ��܂��Ă��̂Q�l�̍�Ȃ����I�y���㉉�������Ǝv���A���ꂩ����y���݂ł��B �@�l��60�L�]�N�ŏ��߂āu���y�v�ӏ܂�̌������Ă��������܂����B�i2��15����������ɂāj

�@�l��60�L�]�N�ŏ��߂āu���y�v�ӏ܂�̌������Ă��������܂����B�i2��15����������ɂāj �@���F���8���̗���K����u���y�ӏ܍u���v�̔��\�����������A��X�A�U���Đl�`��ڗ����y���ӏ܂̋@��������B�����ɐڂ���̂͏��߂Ă̌o���Ŏw���Ē����ɂ��ĐG���ꂻ�����Ȃ����A�K���u���y�ӏ܍u���v�ł̗\���m�������������肾�����̂ŏ��X���z���L���Ă݂�B

�@���F���8���̗���K����u���y�ӏ܍u���v�̔��\�����������A��X�A�U���Đl�`��ڗ����y���ӏ܂̋@��������B�����ɐڂ���̂͏��߂Ă̌o���Ŏw���Ē����ɂ��ĐG���ꂻ�����Ȃ����A�K���u���y�ӏ܍u���v�ł̗\���m�������������肾�����̂ŏ��X���z���L���Ă݂�B �@����6��10���A���܂�ď��߂ĉ̕�����ό����A�ꗬ�̖��҂���B��������`�������ɁA�[���������܂����B���̊��z���q�ׂ܂��B

�@����6��10���A���܂�ď��߂ĉ̕�����ό����A�ꗬ�̖��҂���B��������`�������ɁA�[���������܂����B���̊��z���q�ׂ܂��B