前シリーズの 木村流『蘭学事始め』 はこちらから!

| 木村流『学問のすゝめ』(5) | 木村 勝紀 | 2013.11.14 |

| 木村流『学問のすゝめ』(4) | 木村 勝紀 | 2013.11.02 |

| 木村流『学問のすゝめ』(3) | 木村 勝紀 | 2013.10.15 |

| 木村流『学問のすゝめ』(2) | 木村 勝紀 | 2013.09.30 |

| 木村流『学問のすゝめ』(1) | 木村 勝紀 | 2013.09.23 |

第4編(明治7年1月)です。この第4編「学者の職分を論ず」は官尊民卑の打破を目的として、民間の在野学者の使命を力説しています。学者の在野精神が旺盛でなければ、一国の独立も、文明の進歩もあり得ない、という福沢諭吉の信念がひしひしと伝わってきます。この第4編は、福沢諭吉が当時の一流学者の結社であった明六社【めいろくしゃ】(木村注1)の会合の席で行った談話の原稿ではないかといわれます。明六社の会員は、福沢諭吉以外のほとんどが官僚学者であったといいますから、席上相当多くの異論が出たようです。この第4編には、最後に「附録」があって、その問答の模様が記されています。それらの官僚学者たちの発言は、福沢諭吉の烈しい気魄の前にはたじたじといった雰囲気が伝わります。 注1:明六社【めいろくしゃ】 それでは第4編の本文の紹介に移ります。 ◆学者の職分を論ず(明治7年1月) −近ごろ、内々世間の学者たちの話を聞いていると、「今後の日本の盛衰は、人知でたやすく判断はできないが、結局国家の独立を失うような心配はなかろうか、それとも現状の線に添って次第に進歩するならば、必ず日本はりっぱな文明国の段階に達しうるだろうか」と言って、わが国の前途を問題とする者がある。そうかと思うと「日本が独立を全うできるかどうかは、今から二、三十年もたってみなければ、はっきり分からぬだろう」といって、懐疑的な態度をとる者もある。さらに日本を軽蔑しきった外国人の説によると、「とても日本の独立はおぼつかない」といって、その前途を否定する者すらある。(中略)かりにも日本に生まれて、日本人たる以上は、この日本独立の問題を心配せずにはおれぬであろう。われわれは、等しく日本に生まれて、日本国民の名を有する者である。すでにその名を有する以上は、各自わが責任を自覚して、その責任を尽くさねばならぬ。もちろん、政治の範囲内に属する事柄を処理するのは政府の責任だが、世間の事業には、必ずしも政府が関係するのを適当とせぬものも多い。国全体が完備するには、人民の力と政治の力とが並び行われてこそ、はじめてその成功が期待されるのである。国民は国民としての責任を尽くし、政府は政府としての義務を果たして、互いの協力によって、日本の独立を全うしなければならぬ。− かつて、アメリカ第35代大統領のJ.F.ケネディが就任演説の中で国民に向かって述べました。「国に何をしてもらうかではなく、国のために何をし得るか」。一脈通じるものがありますね。国力とは民力が基盤であることを福沢諭吉は熱く語っています。それでは続けます。 −(中略)現在、日本の国情を観察して、外国に及ばぬ点をあげて見れば、第一に学問技術、第二に経済、第三に法律がある。世の文明はもっぱらこの三つの条件と結びついているのだ。この三拍子が揃わなければ、国の独立はおぼつかない。それは、識者の意見を聞くまでもなく、分かりきったことである。ところが、今わが国では、この三つの中の一つも、まだ軌道に乗って格好のついたものはない。そもそも明治の新政府成立以来、政府の役人が文明の推進に努力しなかったわけではない。また、彼らの才能力量が乏しかったわけでもない。が、それにもかかわらず、文明の進路に当たって、どうにもならぬ障害があって、政府の理想通りに運ばぬ事情が多かった。その原因は何かといえば、人民の無知文盲がそれである。(中略)政府はやはり昔ながらの専制政府であり、人民は昔ながらの無気力な愚民たるにとどまっている。たまには、幾らか文明の進歩した形跡はあるにしても、政府がそのために払った労力や費用に比べると、成功の注目に値するものが少ない。それは何ゆえかと言えば、一国の文明は、(やはり人民の自発的活動と民間識者による啓蒙とが大切なので)、ただ政府の努力だけでは推進できぬことが原因である。 福沢諭吉の愛国心が胸にせまりますね。「独立自尊と官民一体の精神を知らしめたいのだ」と力説しています。それでは最後に附録の章に移ります。この講読シリーズ(5)の冒頭に述べましたように、明六社という洋学者の集まりの中での講演原稿だったとすれば、異論反論があって当然です。この附録は、講演後に福沢諭吉自身が、その模様を附録として記録に残したものといえます。 ◆附録 −以上の意見を(某所で)発表したところ、(席上)二、三の質問者が出た。それに返答しておいたから、その問答を巻末に記しておこうと思う。その一つの質問は、「事業をするには、やはり権力のある政府を利用するのが、なにより有効ではないか」というのである。それに対する私の返事はこうだ。文明を進めるには、政府の力に頼るだけでは駄目である。このことは、すでに本文中で弁じた通りで、分かりきったことだろう。その上、政府の事業は、過去数年経験を重ねてきたが、いっこう効果が挙がっていない。もちろん民間でも、はたして成功するかどうかは分からないが、理論上はっきりした見込みがあるならば、試してみなければならぬ。試してもみずに、はじめから成功の可能性に尻込みするのは、勇気ある人間とはいえまい。 (第5回完)

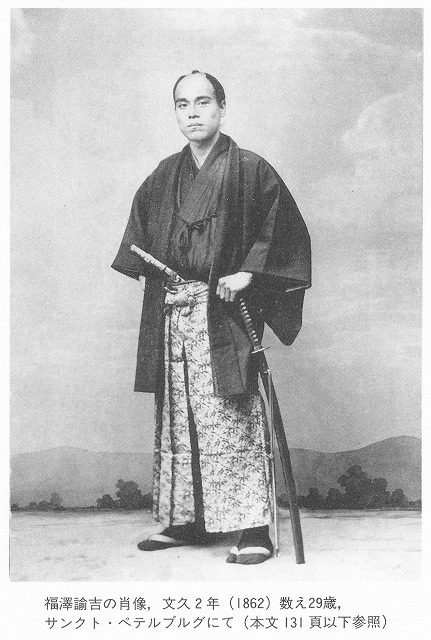

福沢諭吉の肖像写真を提供します。  |

第3編(明治6年12月)です。この編は、本論の前提としての「国は同等なること」と、本論としての「一身独立して一国独立すること」との2章から成っています。前者は、第2編に引き続き、ウェーランドの『修身論』の「相互対等の責任」の翻訳部分であり、後者はその原理を日本人むけに解釈させたものです。前の第2編では、個人の権利の平等を説いたのに対し、この第3編では国家間の権利も、国力の強弱にかかわらず、平等に尊重されねばならないと力説します。天賦人権論を国際関係に適用したもので、いわば「天は国の下に国を造らず、国の下に国を造らず」の精神といえるでしょう。欧米列強の圧力の前に独立を脅かされている日本国民としては、国家の運命を政府だけに任すのではなく、各自が祖国の存立と名誉とを堅持する気概を持たなければならないことを説きます。初編でその一端を見せた国家独立論を、この第3編で改めて主題として拡大させたものといえます。『学問のすゝめ』の中でも、ナショナリストとしての福沢諭吉の面目躍如といったところです。それでは国家平等論の紹介から始めましょう。全文を紹介するには長大過ぎますので、前略、中略をはさむことをご容赦下さい。 ◆国は同等なること (国家平等論)

次は個人の独立とはすなわち国家の独立の根本であるという主張です。 ◆一身独立して一国独立すること (個人の独立即国家の独立)

以上、第3編を紹介しましたが如何でしたか。福沢諭吉の日本という国を愛する気持ちと「一身独立して一国独立する」という強烈な独立自尊の精神が伝わりますね。司馬遼太郎さんは、『明治という国家』という作品の中で、次のように述べて明治時代の群像を紹介するのですが、福沢諭吉にも触れています。

「一身独立して一国独立すること」の精神を放友会と放友会会員になぞらえて読むのも一興に思いますが如何でしょうか。(第4回完) 注1:名目金【みょうもくきん】 |

| 木村流 『学問のすゝめ』 講読シリーズ (3) | |

| 木村 勝紀 2013年10月15日 |

|

ここに新聞の紙面を思わせる編年史、ジャパン・クロニックの『日本全史』があります。明治5年(1872)2月の項には、次のような記事が載っています。当時の反響ぶりを彷彿とさせます。 「学問のすゝめ」刊行

以上の記事は、当時の『学問のすゝめ』に対する反響の生々しさを伝えてくれますね。さて、シリーズ第3回は、第2編の紹介です。 ◆前書き

前書きの前半を読むだけでも、襟を正さなければならない気分になりますね。

以上は、正に実学の精神を説いた部分であります。次は人権平等論です。 ◆人は同等なること(人権平等論) −本書初編のはじめに、「人は万人平等の権利を与えられ、生まれながらに上下の差別はない。わが思うままに生活することが許されたものだ」ということを述べておいた。今この第2編では、その意味をもう少し詳しく説明してみたい。人間が生まれるのは、神意によることで、人間の力によるものではない。したがって、人々は、互いに尊敬し、愛し合って、おのおの自分の職責を果たすべきで、互いに害し合ってはならない。そのわけは、皆もともと同じ人類であって、一つ神をいただき、いずれもこの天地間に生を受けた神の子だからである。(中略) ここでいう人権とは、人々が自己の生命を侵されぬこと、自己の財産・所有物を奪われぬこと、および自己の人格・名誉を傷つけられぬこと、という三つの根本的な権利をさすのである。なんとなれば、神が人間を生むに当っては、等しく人間に肉体と精神との自由な能力を与え、人々がこれら生存の権利、所有の権利および名誉の権利を全うできるように定めおかれたからである。だから、いかなる事があっても、人間の力でみだりにこれら他人の基本的人権を侵すことは許されぬわけだ。(中略) 殿様も百姓も、身分こそ違え、一個の人間たる権利は違う道理はない。百姓の身に痛いことは、殿様の身にも痛いし、殿様の口に甘いものは、百姓の口にも甘いはずだ。痛いものをきらい、甘いものを好むのは、人情自然の欲望である。他人の邪魔にならぬ限りは、自分のしたいだけの事をするのが、人間の権利というものだ。(中略) − ここまでで、権利についてのみ力説したのに対して、最後に国民の義務としての順法精神について筆を進めるのです。 −以上述べたところは、百姓町人の側に味方して、思う存分自分たちの権利を主張せよと勧めたのだが、しかしその反面、別に注意しておきたいことがある。そもそも人間を取り扱うには、すべてその人間の人柄に応じて、当然その方法にも、手加減が必要なわけだ。(すなわち、ものの分かった人間は、自由にさせておいても間違いないが、程度の低い人間には、やはりブレーキが要るのである)。元来人民と政府との関係は、前述の通り、不可分一体のものであるが、それぞれの役目が分かれている。すなわち政府は、人民の代理人となって政治を施行し、人民は「必ず現政府の政治に従いましょう」と堅く約束したものである。そこで今、いやしくも日本人で、明治の年号をいただく限りの者は、明治政府の政治に従うことを誓った人間のはずである。だから、政府が国法と決めたことは、たとい時には、自分に不都合なことでも、その法が改正されるまでは、勝手にこれに違背することは許されない。細心の注意をもって、ひたすらこれに従わなければならない。これが人民の責任というものだ。(中略) だから一国に専制政治が行われるのは、必ずしも専制の君主・役人の罪ばかりとはいえない。実は国民が無知無学のために、自分でそういう不幸な政治を招いているのだ。現に(今の日本の社会を見ても)、他人におだてられて、暗殺を計画する者があるかと思えば、新政を誤解して、一揆を起こす者がある。強訴と称して、金持ちの家を襲撃し、酒をただ飲み、銭の持ち逃げをするやつもいる。その乱暴は、全く人間のしわざとは思われぬくらいひどいものだ。そんな暴民を取り扱うには、お釈迦様でも、孔子様でも、とても妙案が浮かぶわけはない。「もし日本国民が専制政治をのがれたいならば、今日からすぐさま学問に志して、才能人格を高め、政府と並んで、国民の実力が見劣りせぬ程度まで向上しなければならぬ」と。これすなわち、本書が諸君に学問を勧める精神である。− 福沢諭吉が亡くなるのは明治34年ですが、明治27年〜28年に起こった日清戦争で日本が勝利したことを心から慶祝したといいます。封建制から離脱して間もない弱小国家日本が、脱亜入欧の施政と共に殖産振興に励み、短期間に自主独立の国家を成し遂げたことを、誰よりも喜んだのでしょう。(第3回完) 注1:『自由論』 ジョン・スチュアート・ミルの著。1859年刊。5章から成る。妻ハリエットと共同で想を練り、当時のイギリスの社会を背景に知的エリートの立場から、個性伸展の真の民主的社会のために、自由のあるべき姿を述べている。日本には'71年中村敬宇訳で紹介され、自由民権運動、すなわち社会が個人に対して正当に行使しうる力の本質と限界が主題。真の自由の領域は(1)内面的領域(良心、思想、感情)、(2)嗜好と探究、(3)団結、(4)おのおのの自由である。人間が過誤をおかす者である以上、思想と言論の自由は人類が真理へ近づき、確信をはぐくむのに絶対不可欠である。個性の自由な発展を阻害する慣習を打破するのは天才の思想と行動における独創性であり、社会は天才の出現を許さねばならない。社会の成員は、相互の利益をそこなわず、そのための社会的義務を負わねばならないが、純粋に個人的な行為に対して社会は干渉すべきではない。以上の論拠から、さらに具体的事例(商業、警察、教育、など)が考察されている。出典:ブリタニカ国際大百科事典。 注2:中村正直【なかむらまさなお】 1832〜91(天保3〜明治24)明治前期の啓蒙学者。幼名釧太郎のち敬輔、正直は諱、号を敬宇。昌平黌【しょうへいこう】に学ぶ。1855(安政2)昌平黌教授、'62(文久2)儒官に列する。'66(慶応2)渡英。'71(明治4)スマイルスの『セルフ・ヘルプ』を翻訳した『西国立志編』を出版。これは明治の聖書といわれたほどで、J・S・ミル『自由論』の翻訳『自由の理』とともに多大の影響を与えた。'72政府に出仕、一方私塾同人社を設けて英学を教授、<三田の聖人>福沢諭吉とならび<江戸川の聖人>といわれる。また明六社でも活躍、キリスト教にも心服し、まだ禁教であった'72に、天皇も洗礼を受けよとする匿名論文『擬泰西人上書』を書き、自らは'74に受洗。'76訓盲院設立、'77東大文学部教授、'86元老院議官、'90女子高等師範校長を歴任した。勅選貴院議員。出典:コンサイス日本人名事典。 |

| 木村流 『学問のすゝめ』 講読シリーズ (2) | |

| 木村 勝紀 2013年09月30日 |

|

|

◆『学問のすゝめ』各編の内容 ◆初編(明治5年2月)

この初編には、2編以下のような題名がありません。それは、前回紹介したように、最初の予定がこの1冊だけで完結するつもりだったからだと思われます。この編は、上記のように有名な「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」(注1)という言葉から始まっています。これは西洋近代化の啓蒙思潮の一環である天賦の人権思想(天はすべての人間に平等の権利を与えているという思想)を端的に表した言葉といえます。この新しい人間尊重の精神に立って、封建時代の人権無視・官尊民卑の弊風から脱却し、国民の自主独立の気風を喚起したのがこの編の主眼と思われます。 原文のすべてを紹介するにはあまりに長大なページ数になってしまいますので、最後に福沢諭吉自身の「後書き」の文章を紹介しましょう。

今回はここまで、次回は第2編に移ります。 (第2回完) 注1:「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」 |

| 木村流 『学問のすゝめ』 講読シリーズ (1) | |

| 木村 勝紀 2013年09月23日 |

|

|

◆はじめに ◆福沢諭吉の小伝 ◆『学問のすゝめ』の成立ち (第1回完) 注1:学制頒布 |