| タイトル | 投稿者 | 投稿日 |

| 『食べアルキ帳』第8回〜「浅草麦とろ本店」ほか浅草散策の巻〜 | 木村 勝紀 | 2017.1.12 |

| 『食べアルキ帳』第7回〜江戸獣肉食事情の研究と両国界隈の歴史散策〜 (1) (2) | 木村 勝紀 | 2016.1.21 |

| 『食べアルキ帳』第6回〜築地・月島・佃島物語〜 (1) (2) (3) | 木村 勝紀 | 2016.1.21 |

| 『食べアルキ帳』第5回〜根岸グルメ散歩〜 (1) (2) | 木村 勝紀 | 2013.1.12 |

| 『食べアルキ帳』第4回〜銀座・日本橋食べ歩き〜 (1) (2) | 木村 勝紀 | 2011.12.17 |

| 『姫路の一日 B級グルメ』 | 永井 藤樹 | 2011.2.4 |

| 『食べアルキ帳』第3回〜年の瀬の墨堤散歩 (0) (1) (2) (3) | 木村 勝紀 | 2011.1.15 |

| ‘甲府名物鳥もつ煮’―「縁をとりもつ」のキャッチフレーズに惹かれて | 吉原 司郎 | 2010.11.18 |

| 佐原・小堀屋本店の「黒切蕎麦」 | 木村 勝紀 | 2010.6.22 |

| 『食べアルキ帳』第2回〜「食の文化センター」と「神田まつや」「竹むら」 | 木村 勝紀 | 2009.12.8 |

| 江戸庶民の朝食 | 木村 勝紀 | 2009.10.20 |

| 横浜中華街・梅蘭やきそば | 木村 勝紀 | 2009.8.16 |

| あんぱん・ものがたり | 木村 勝紀 | 2009.3.4 |

| 2008年以前はこちら |

『食べアルキ帳』第8回 |

|

| 木村勝紀 2017年1月12日 |

|

第8回・食べアルキ帳は、平成28年12月3日(土)参加者14名で挙行しました。好天に恵まれ人数も比較的少数であったため、のんびりした気分で「食」と浅草の歴史探訪を楽しみました。 (食文化研究会 世話人 木村勝紀) |

| 浅草食べ歩き紀行 | ||||||

|

||||||

『食べアルキ帳』第7回 |

|

| 木村勝紀 2016年1月21日 |

|

食食文化研究会『食べ歩き帳』シリーズ第7回は、平成27年12月19日(土)「江戸獣肉食事情の研究と両国界隈の歴史散策」と銘打って企画し、26名の参加を得て実施しました。享保三年(1718)創業の歴史を誇る両国の山くじら・すき焼き【もゝんじや】で猪鍋のすき焼きと鹿肉の刺身に舌鼓を打ち、江戸の獣肉食の醍醐味を実感しました。 (食文化研究会 世話人 木村勝紀) |

食文化研究会、「食と両国界隈の探索」 (1)

食文化研究会、「食と両国界隈の探索」 (3)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

食べ歩き帳(2015,12,19) イノシシ鍋と鹿肉刺身 吉木靖治

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

『食べアルキ帳』第6回 |

|

| 木村勝紀 2016年1月21日 |

|

食文化研究会『食べ歩き帳』シリーズ第6回は、平成25年12月21日(土)「築地・月島・佃島物語」と称して実施しました。22名の参加を得て無事に終了しました。 (食文化研究会 世話人 木村勝紀) |

『食べ歩き帳』 第6回 永井 藤樹

2013.12.25

築地四丁目の交差点角を曲がり、「築地本願寺」へ向かう。ここは西本願寺系の関東第一の念仏道場だという。古代インド仏教様式の異様な外観は、人目を引かずにはおかない。ここで阿弥陀様を拝む。

時刻も11時を過て、あきれるほどの混雑ぶり。お鮨屋の前は長蛇の列。それぞれ分散して、お店を探し、私達4人は雑踏を離れた二階の野天に席を取ることができた。冬の暖かく眩しい日差しを浴びながら「遊膳にぎり」を食した。新鮮なネタであることは勿論、空腹を感じ始めていたころだけに、とても美味しかった。築地一円の氏神様として崇められている「波除稲荷神社」への集合時間が迫り、雑踏の中をようようの思いで「波除け通り」に出た。

晴海通りに戻って、勝鬨橋に向かう。橋の袂にある「かちどきのわたし」の碑に渡船場の昔を偲び、「橋の資料館」でビデオの説明を受け、発電設備、動く橋模型などを見学。隅田川の最下流に架かる「勝鬨橋」を渡りながら、この幅広の橋が持ち上がったなら、どんなに壮観であったことか、往時の開門の有様に思いをはせる。橋の欄干から川の上・下流を望むと、雲ひとつない青空に林立する高層ビル群。横浜とはまた違った首都の景観である。橋を渡り切ると隅田川の中州、月島・佃島。西仲町通りの「もんじゃストリート」を四番街から入り、両側に並ぶ「もんじゃ焼き」のお店を眺めながら道を進め、隅田川沿いに建つ佃煮の老舗三軒に立ち

どのお店も、こじんまりとした店構え。我々15人はとても入り切れない。それぞれ分散して買い物を楽しんだ。私は、あみ・貝ひも・昆布の「三品詰め合わせ」と、仕事仲間へのお土産に「あみ」

を求めた。住吉神社にご利益をお願いして、一つ上流に架かる「佃大橋」を渡り明石町に入る。

目的の和菓子屋「塩瀬総本店」は、高層の「聖路加国際病院」の麓にあった。お店の中には様々なお饅頭が並べられ、目移りして決めかねたが、代表の「塩瀬まんじゅう」を求めた。白い皮に、うっすらと「志ほせ」の焼印が押された小ぶりで、コシ餡のあっさりした風味に江戸の粋が感じられる。

横浜に戻っての二次会は、お腹の余裕がなくなり、打ち切りとなりましたが、日もとっぷりと暮れ、誰もが満足して家路につきました。

|

|

食文化研究会 『食べ歩き帳』 第6回 感想文 2013.12.21 (土)

吉木靖治

場外市場「彦兵衛」築地場外市場は12月下旬の土曜日とあってものすごい人出で商店の間の狭い通路を歩くのはまさに一寸刻みだった。 歩きにくいのとあれこれ目移りしてどこに入るか決めかねていて市場のはずれ近くに来たなと思う頃、突如、客引きのばあさんが現れて路地裏に引っ張り込まれた。薄暗くて細い路地を進むと程なくちいさなすし屋(彦兵衛)が暖簾を出していた。なるほど、ここは全く人通りのない路地なので客引きをしないかぎり客はひとりも来ないだろうと納得したことであった。しかし、客引きの腕がいいのか店の外には椅子に座って待っている人たちが結構いた。 外で待っている間に注文をとりに来たのでまぐろ丼1050円を注文した。店員は熱心に2500円あたりの寿司などを進めてきたが、我々は毅然としてまぐろ丼を変えず、追加であなご寿司一人前を4分割して一人500円で分けて食べることで商談成立。 順番がきて入ってみると狭い場所に19〜20人の席が作られている。 壁に有名人のものと思われる色紙がずらりと貼ってあって結構はやっている店なのかもしれない。築地の隠れ家と書いてある色紙もあった。たしかにここは隠れ家である。 出てきたまぐろ丼はまぐろが新しく切り身もぶあつくてまずまず。シャリもそれなりに良く出来ていたので値段からすればまあ合格点だと思った。 もんじゃ焼き「大江戸坂井」

具材は刻みキャベツが中心でえび(微量)が入っている丼、いか、豚肉、餅(いずれも微量)が入っている丼などがある。

あつあつの出来立てのもんじゃ焼きはどろどろぐちゃぐちゃで肉やえびなども微量で大半はキャベツと小麦粉であり決して高級な料理とは言えないが結構うまいものである。 いままで、もんじゃ焼きはお好み焼きと同類だと思っていたが鉄板で焼くことと水で溶いた小麦粉を使うということ以外は全く別物であると思った。どちらかというと、フェスタヨコハマで放友会がお家芸にしている焼きそばの類型に入るのではないか。 もんじゃ焼きは形状がどろどろで見た目が悪く嫌いだという人がいると聞いたことがある。 確かに、自分たちが目の前で鉄板に広げて焼いていくので旨いと思って抵抗なく食べているが、これを見えないところで料理をしてもってきてさあ食えといわれるとすこし気持ちわるいと思うかもしれない。 そういう意味ではこのような見た目に悪い料理がどうして生まれたのか不思議な感じはある。 ところで、鉄板の上で具材を広げたり返したりするしゃもじとスコップの合いの子のような鉄の道具を「はがし」というらしい。 以上 完 |

|||||||

|

|||||||

食文化研究会 『食べ歩き帳』 第6回 感想文 2013.12.21

土屋 周三

◇ 外観様式が珍しい寺院参り ◇ 想像を超えた盛況振り ◇ 重要文化財(建造物)の資料館見学

・ 資料館を後にし、勝鬨橋を渡りました。途中、橋の中心点の開閉の切れ目で立ち止り 自動車通過時の微振動を足の裏で感じ取る体感もしました。橋を渡りきり少し先の交差点を左折し、歩を進めると通称「もんじゃ焼き街」に差し掛かり ・ もんじゃ焼き街の出口を左折し、佃島へ向います。昼下がりの日を受けて暫く歩くと 何やら良い香りが匂ってきます。突きあたりの堤防を右に曲がるとすぐに佃煮屋の看板が目に入ります。ここは先程の商店街と違い 民家街の閑散とした所です。3軒の名店が民家を隔てて点在し先程とは対照的でした。 なのにお客が絶え間なく訪れるのは 江戸幕府時代からの伝統の美味しい味を支え続けている為でしようか。 私達も思い思いの店に吸い込まれお土産物を手にしました。 ・ そこを後にして、近くの石川島灯台(記念塔)と、旧石川島重工業(造船、航空エンジン等製作)の跡地に建ち並ぶ高層ビル群を眺めながら 佃大橋を渡って老舗「塩瀬総本家」に向かいます。 ・ 当家は、古き時代、京都での開業中、豊臣秀吉 ・徳川家康に愛好され、又明治に入っては 宮内庁ご用達を勤め、今では各地のデパートを通じ 全国から愛顧を得ていて 長い歴史を誇る和菓子の老舗です。店は老舗に似合わず 今風の綺麗な店でした。ここでも有名和菓子を土産にと皆が買い求めました。 ・ 最後は 佃大橋を逆戻りして 月島で「もんじゃ焼き」を食べ乍ら談笑し、一日の疲れを癒して、メトロ月島駅から帰路に着きました。

以上 |

|

『食べアルキ帳』第5回 |

|

| 木村 勝紀 2013年1月12日 |

|

第5回『食べアルキ帳』は、平成24年12月22日(土)「根岸グルメ散歩」と称して、江戸の町並みと江戸の味の痕跡を求めて歩きました。午前中雨、午後曇りという天候でしたが、師走の慌ただしい日取りにもかかわらず19名の方々に参加して頂きました。 それではまず参加者の一人、吉木靖治さんの感想文をお読み下さい。 (食文化研究会 世話人 木村勝紀) |

◆ 「根岸グルメ散歩」紀行記(吉木靖治) ◆「笹乃雪」豆富料理◆

わが国には奈良時代遣唐使の僧侶によって伝えられ、当初は寺院の僧侶の間で、ついで貴族社会や武家社会に伝わり本格的に庶民の食べ物として広まったのは江戸時代でした。 中国の伝統的な豆腐は油で料理することが多いせいで固めのものになっていますが、わが国ではさまざまな豆腐のバリエーションが発展し、特に湯豆腐や冷奴など豆腐を素のまま食べることに特色があるようです。 大豆蛋白は健康食品として評価が高く、今では、豆腐のさまざまな食べ方は世界中に広まっています。「笹乃雪」も上野寛永寺の住職となる宮様のお供で京都から江戸に出てきたそうで、はじめは上流社会の人々を顧客にしていたのでしょうね。 我々が食したコース料理「朝顔御膳」であんかけ豆腐が各人二椀ずつ出てきたので、何かの間違いかと思いましたが、由来を聞くと上野の宮様がご来店になり、あんかけ豆腐を大変おいしいと仰せになり今後二椀づつ持ってくるようにとの言葉を賜り、この店のしきたりになったとのことです。

付きだしの後に出てきた冷奴は、薬味の葱を入れた醤油を付けて食べるとやわらかくて甘く上品な味で、たぶんこれが京風笹乃雪の味の真髄ではないかと思いました。ところで、冷奴の「奴」というのは、大きめの立方体のことで小さめの立方体は「賽の目」、さらに小さいのは「霰」というそうですね。 次々に豆腐づくしの料理が出てきてご飯も豆腐茶漬けで最後のデザートも豆腐アイスクリームでした。味も量も申し分なく十分に満足しましたが、その上に身体にいいものを食べたという幸福感のようなものがプラスアルファでありました。コースにもよるのでしょうが値段も手ごろなので一度は経験する価値がありますね。

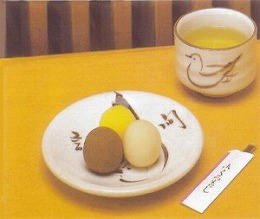

◆根岸芋坂「羽二重団子」◆

昼食の後、子規庵と書道博物館をめぐり、少し腹ごなしをしたあと羽二重団子を食しました。 醤油たれの香ばしい焼団子と上品な味の餡団子の2本セットを食べましたが、長年人々に親しまれ評価されてきた老舗の伝統の味にはずれはないなと思った次第です。

◆その他◆

根岸の里と上野寛永寺跡の遺跡などを木村さんに案内してもらいましたが一番印象に残ったのは、小野照崎神社の富士塚でした。江戸時代に富士山に行けない人々が富士塚に詣でて信仰を深めたのですが、富士塚は高さが3−4Mで、山の形の全面に不正形の石が突き出ておりいかにも険阻な恐ろしげな山のミニチュアになっていました。江戸時代の人々の富士山に対する認識がその形になったものと思われますが、造形者の意図が見事に現れていて人を引き付ける力を感じた次第です。

羽二重団子を食べて外にでたらそれまでの雨が嘘のように青空が広がっていました。心が広がるような気持ちになりその後の行程を楽しく辿りました。 以上 吉木 靖治 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

根岸食べ歩き帳(訪問先紹介編) |

木村 勝紀 |

次に折角ですので、順に訪問先の紹介がてら簡単な解説を致します。

|

|

||

小野照崎神社 |

祭神の小野篁(おののたかむら)は、平安時代のエリート貴族。歌人として名を成し、小野小町の父親といった伝説もあります。祭神には同じく平安貴族の菅原道真を合祀しています。二人とも時代を代表した歌人で、勉学に秀でた人物です。そのため、神社のご利益も学問と芸術の上達といわれるようになりました。境内には慶応二年(1866)造営の社殿や、文政十一年(1825)に築かれた富士塚など、江戸時代の遺構が残っています。

小野照崎神社を後にして金杉通りを横切り、根岸柳通りの洋食屋さんでは都内有数の有名店「香味屋」の前を通って、和菓子の老舗で有名な「竹隆庵岡埜」に立ち寄りました。「こごめ大福」が名物です。史跡「御行の松」を見学後、「笹の雪」に向かいました。

「御行の松」の手前に和菓子の老舗「竹隆庵・岡埜/本店」があります。竹隆庵の宣伝文句には次のようにあります。

−江戸の昔、根岸の里は音無川の清流に恵みを受け、呉竹の里とも呼ばれる閑静な地でした。江戸百景にも描かれた、御行の松の雄大な枝ぶりとともに、俳人正岡子規、書家中村不折、新婚時代の夏目漱石などの文人墨客、大商人の別荘が点在する風流な里でした。竹隆庵岡埜は、古きよき時代の根岸をいまに語りつぎたく、伝統の技法に季節限定の数々の和菓子を、小豆は北海道、餅米は新潟こがね餅など、最高級の原材料でお届けします。おすすめのお菓子は、「根岸の里・こごめ大福」。江戸庶民の間で喜ばれたお菓子に「こごめ餅」があり、ある時、根岸の里の茶屋がこの餅に餡を包み入れ、上野輪王寺宮公弁法親王に献上したところ、お褒めの言葉を頂き、これを「こごめ大福」と名付けられました。−

|

||

御行の松 |

「竹隆庵・岡埜の隣に「御行の松」の史跡があります。『江戸名所絵図』によりますと、

−時雨の岡 同所、庚申塚といへる三、四丁艮(うしとら・北東)の方、小川に傍(そ)ふてあり。一株の古松のもとに、不動尊の草堂あり。土人(土地の住人の意)、この松を御行の松と号(なず)く。由来はしばらくここに省略す。−

現在でも貧弱ではありますが、何代目かの小さな松の木とともに草堂が残っています。

「御行の松」の草堂を拝観すれば、そろそろお昼時です。根岸の路地裏通りを縫いながら一路昼食のために『笹の雪』に向かいました。

|

||

笹の雪 |

そもそもの店の起こりは京都。この店の初代玉屋忠兵衛は豆腐屋として京都で宮家に出入りしていました。元禄三年(1690)、輪王寺宮が上野の寛永寺の住職をすることになり、お供をして江戸に出ることになりました。水のきれいな音無川(今はない)のある根岸に店を開いたのが始まりです。ここで作られた豆腐は、江戸では初めての絹ごし豆腐。輪王寺宮は初代が作るこの豆腐をことのほか好まれ、「笹の上に積もりし雪の如き美しさよ、笹の雪と名付くべし」と称されたといいます。ここから「笹の雪」という雅な屋号が生まれました。正岡子規は『笹の雪』の常連で、笹の雪にちなんだ句を作りました。

あさがおに あさあきないす ささのゆき

(朝顔に朝商ひす笹の雪)

みなづきや ねぎしすずしき ささのゆき

(水無月や根岸涼しき笹の雪)

|

||

子規庵 |

子規庵は『笹の雪』の裏手にあります。子規庵の建物は、旧前田候の下屋敷の御家人用二軒長屋といわれます。明治27年子規はこの地に移り、故郷松山より母と妹を呼び寄せ、子規庵を病室兼書斎と句会の場として、多くの友人、門弟に支えられながら俳句や短歌の革新に邁進しました。子規没後も、子規庵には母と妹が住み、句会、歌会の世話を続けましたが老朽化と大正12年の関東大震災の影響により、昭和元年に解体、旧材による修復工事を行いました。現在の子規庵は、昭和25年高弟、寒川鼠骨等の努力で再建され、昭和27年東京都文化史蹟に指定されて現在に至っています。小さなしもた屋ですが、俳句を嗜む人にとって一度は訪れたいところです。

|

||

書道博物館 |

これらの施設は、子規庵の前にあります。

書道博物館は、洋画家であり書家でもあった中村不折が、その半生40年あまりにわたって独力で収集した、中国及び日本の書道史上重要な資料を収蔵する専門博物館です。昭和11年に開館以来、約60年にわたり中村家の手で維持・保存されてきましたが、平成7年、台東区に寄贈され、平成12年に再開館したのが現在の台東区立書道博物館です。中村不折記念館は、書道博物館と同じ建物内にあります。殷時代の甲骨文に始まり、重要文化財12点、重要美術品5点を含む16,000点が所蔵されていて「書」に関わりのある人には必見です。

|

||

羽二重団子 |

羽二重団子は、「根ぎし 芋坂 羽二重団子」の看板で有名です。「餡」と「焼き」の2種類で190数年、団子一筋ならではの味と歯ごたえが絶品です。

王子街道沿いに、加賀藩出入りの植木屋が茶屋「藤の木茶屋」を構え、道行く人々に渋茶とだんごを出したのが始まりです。地名から通称「芋坂のだんご」と呼ばれました。きめ細かい舌触りが絹のようで、いつしか羽二重団子という呼び名が付き、それが店名となりました。正岡子規が俳句に詠み、漱石が「吾輩は猫である」のなかで「やわらかくて安い」といわせている芋坂のだんごは、丸めて平たく串に刺し生醤油に付けて香ばしく焼きます。

創業以来200年近く経った今でも、作っているのはこの「焼きだんご」と甘さを抑えた「餡だんご」の2種類だけというのも見事です。「焼きだんご」「餡だんご」それぞれ一本ずつの一皿525円でした。

『羽二重団子』を賞味した後、根岸を離れて谷中の天王寺や徳川十五代将軍慶喜の霊廟、その他を見学するなどして上野駅に向かいました。

『羽二重団子』の店を出て日暮里駅の陸橋を跨いで紅葉坂を上れば天王寺です。もとは日蓮宗の寺で感応寺といい、元禄12年(1699)に天台宗に改宗して寛永寺の末寺となりました。江戸時代には湯島天神、目黒不動と並んで境内で盛んに富くじが行われ「江戸の三富」と呼ばれて賑わいました。境内には日蓮宗の寺だったころに建てられた丈六(約3メートル)の釈迦如来像が鎮座し、天王寺大仏として親しまれています。

谷中天王寺の五重塔は寛永21年(1644)に建立され、火災で焼失したのち、寛

永3年(1791)に再建。谷中の五重塔として親しまれ、明治の小説家幸田露伴の作品

『五重塔』のモデルになりました。しかし、惜しくも昭和32年、若い男女の焼身心中事

件で放火され焼失しました。現在は谷中霊園の中央に塔の礎石だけが残っています。

五重塔跡を見て寛永寺に向かいますが、途中に古風な店構えのお菓子屋さんがあります。

大阪府八尾市に本店を持つ『桃林堂』です。小さなお菓子屋さんですが、いずれも雅で上

品そのものの品物ばかりです。店内に入ると数席のテーブルがあって食することもできす。

お土産にするなら「五智菓」がお勧めです。金柑、生姜、レモン、いちじく、あんず、

かりん、牛蒡、蓮根などを乾燥させて砂糖をまぶした形状をしています。

寛永寺は寛永2年(1625)、徳川3代将軍家光が、川越喜多院の天海僧正に命じて建立した寺院です。徳川家の庇護を受けて江戸最大の寺になりました。江戸時代の寛永寺は、現在の上野公園の全域に及ぶ広大な寺域を持ち、まさに江戸で最大の寺院でしたが、明治維新の上野戦争の際、堂宇のほとんどを焼失してしまいました。現在の寛永寺は、子院であった大慈院の地に明治12年(1879)に川越喜多院から根本中堂を移築したものです。慶應4年(1868)、鳥羽伏見の戦いから脱出して江戸へ戻った徳川幕府最後の将軍慶喜は、江戸城を出て、2月12日から4月11日までの2か月をこの寛永寺大慈院で過ごしました。このとき、慶喜守護の目的で旧幕臣たちが上野に集結、これが彰義隊となりました。

寛永寺大慈院から上野国立博物館に向かって旧東京音楽学校(現東京芸術大学音楽部)の角を曲がると、左手に豪壮な武家屋敷門が見えてきます。この門は、左右に出番所を構えていますが、これは10万石以上の大名に限って許されたもので、豪壮で格式の高い門です。柱に付けられた饅頭金物(半球形の金具)や切戸の幅の半分を占める長い八双金物(蝶番から横に伸ばした金具)などが、格式の高さを伝えています。

最後のコースの上野駅公園口に向かう途中に、寛永寺本坊をしのばせる遺構の門があります。隣接する両大師堂(慈眼大師と慈恵大師を祭る)の山門から入って回り込むとすぐ近くまで行かれます。門柱や扉などに大小の穴が多数見られますが、これは、慶応4年(1868)の上野戦争の際に受けた銃弾や砲弾の痕だそうです。旧寛永寺本坊は上野戦争の戦禍を受けて全焼しましたが、本坊の遺構で唯一残ったのが、この表門です。寛永寺が江戸最大の寺院であったことは前述しましたが、最盛期には寺域30万坪、現在の上野公園と上野動物園、東京芸術大学、谷中墓地のほぼ全域が含まれる広大な境内を持っていました。本坊は現在の国立博物館の位置にあり、本坊の入口に建てられていたのがこの表門だったのです。寛永年間(1624〜1644)の建築で、国の重要文化財に指定され、この場所に移築保存されています。

−両大師堂

両大師とは、寛永寺を創建した天海僧正こと慈眼大師(じげんたいし)と天海僧正が尊敬した、比叡山中興の祖で元三大師(がんさんたいし)の名でも知られる慈恵大師(じえたいし)(良源)を祭っています。

以上、訪問先を紹介しましたが、楽しく美味しく歩いているうちに瞬く間に時間が経過して、万歩計の数値は13,000歩を記録していました。お疲れ様でした。

(文責:木村勝紀)

| 『食べアルキ帳』第4回

銀座・日本橋食べ歩き |

|

| 木村 勝紀 2011年12月17日 |

|

今回も年末になりましたが、平成23年12月7日(水)、新橋・銀座・京橋・日本橋を貫く中央通りを歩きました。 先ず、最初は、吉木靖治さんの感想文に永井藤樹さん提供の写真を添えてお届け致しましょう。 (食文化研究会 世話人 木村勝紀) |

◆ 銀座、日本橋食べ歩き散策 (吉木靖治)

入り口のプラスチックの見本はそうでもなかったが、実物が来ると その大きさに驚く。これを全部食べられるのか自信をなくす。

まず1個目を口に入れる。もちろん、一口では食えない。4回ぐらいに 店は満員でテーブルに着くまでしばらく外でならぶ。 翻って、われわれは、年齢的にも、もう戦う時期を過ぎたものばかりで しかし、我がチームでも8個完食したひとが居たのには感心した。

「榮太郎」でお志るこを食べた。小さな香ばしい焼餅が入っていて 「室町砂場」ではざる蕎麦を注文した。 散策の途中、室町コレドの1階に「にんべん」がやっている「だしバー」があった。 帰りの京浜東北線で睡眠不足を解消した。 以上 吉木 靖治

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

木村 勝紀 |

新橋駅から銀座、京橋、日本橋を経て神田駅までの中央道り沿いの史跡を見学順にご紹介しましょう。 新橋史跡編です。 1 鉄道唱歌の碑

新橋駅の東口、JRから「ゆりかもめ線」へ乗り換える連絡階段へ向かう左手に、蒸気機関車の動輪がモニュメント風に置かれ、その隣に2台の客車を引いた蒸気機関車の模型が乗った石碑があります。これが鉄道唱歌の碑です。 2 銀座の柳の碑 鉄道唱歌の碑から昭和通りを渡り、右へ折れてさらに中央通りを渡ったところにあるのが、「銀座の柳の碑」です。

3 新橋(旧芝口橋)跡 銀座の柳の碑の隣が新橋跡。新橋は江戸時代初め、汐留川に架けられた橋ですが、当初は木製でした。宝永七年(1710)、江戸城外郭の芝口御門がこの地に設けられてからは芝口橋と呼ばれました。明治になって新橋を正式の名称にしました。昭和39年、汐留川の埋め立てによって橋は撤去され、現在は中央通り沿いにかつての橋の親柱が残るのみとなりました。 さて、ここからが銀座八丁目から一丁目のいわゆる銀座八丁です。 4 金春屋敷跡

新橋(旧芝口橋)跡から首都高速道路をくぐると左手に博品館ビルがあります。現在は劇場ですが、かつては物品展示場だったそうです。その裏手の細い道が金春通りです。ここに昔、金春屋敷があり、それが通りの名になりました。「金春」とは、室町時代から続く能の流派です。

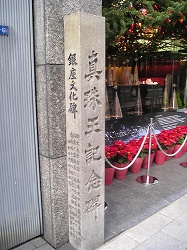

5 真珠王記念碑 御木本幸吉は、安政五年(1858)三重県鳥羽町に生まれ、行商等をしたのち真珠の養殖に着手しました。明治38年箕作佳吉の指導を受けて真円真珠の養殖に成功し、ただちに「ミキモト・パール」として輸出を始め、その名は世界に知れ渡りました。昭和28年、幸吉翁95歳の時、真珠王の名を馳せた翁の功績に対し、銀座の誇りとしてこの碑が建立されました。ミキモト真珠本店前です。

6 銀座発祥の地碑 銀座通りの有名店のひとつ、銀座二丁目にある文具専門店の伊東屋。 7 日本最初の電気灯記念碑 銀座松屋デパートの京橋寄りのはす向かいに、いくつもある街灯の内、他のものに比

べひとつだけデザインが異なり、ひときわ高く目立つものがあります。これが、日本で

最初の、電気によって周囲を照らした街灯であることを示す記念碑になっています。 8 煉瓦銀座之碑 明治5年(1872)、和田倉門から出火した火事は、銀座一帯を焼き尽くし、築地ホテル館にまで及ぶ大火になりました。これを機に、時の東京府知事由利公正は不燃性の都市を建設することを主張し、銀座煉瓦街の誕生となりました。彼の功績を讃えて造られたのが「煉瓦銀座之碑」です。 (銀座1丁目)

9 江戸歌舞伎発祥の地碑 中村座の始祖、猿若勘三郎は歌舞伎の「猿若」で、天下の名優とうたわれ、元和八年(1622)、江戸に下り、「猿若座」の櫓をあげました。この地に太鼓櫓を許されたのは寛永元年(1624)ですが、江戸城に近いという理由で長谷川町へ移転、のちさらに堺町へ転じています。 (京橋3丁目) 10 京橋記念碑

現在はちょうど高速道路の下となっていますが、橋畔南詰の一部を残して、京橋記念碑になっています。交番の真ん前です。 (京橋3丁目)

11 京橋大根河岸青物市場跡

昔、京橋と日本橋の間に中橋がありました。南伝馬町と呼ばれた土地柄です。現在の東京駅八重洲口からまっすぐ八丁堀に向かって伸びる八重洲通りと中央通りの交差点付近です。現在のブリヂストン本社のある辺りですが、昔を偲ぶ痕跡がまったくありません。 さて、旧中橋を越えて丸善本社、高島屋辺りからが日本橋地区です。

12 名水白木屋の井戸 日本橋交差点角にあった東急百貨店(現コレド)は、昭和33年まで白木屋という屋号でした。白木屋は、近江商人大村彦太郎の創業、越後屋(現三越)と肩を並べる呉服の大店で、二代目彦太郎が正徳二年(1712)に掘った井戸の水は、付近の住民のみならず、広く「白木名水」とうたわれました。現在、白木名水は消失しましたが、コレドの裏側に東京都指定の旧跡として記念碑があります。この碑の隣に「漱石名作の碑」がありますので、写真でご覧ください。因みに「コレド」とは「Core Edo」をもじった名称でそうです。 (日本橋1丁目)13 日本橋川に架かる日本橋 慶長八年(1603)に架橋されて以来、日本橋は20回ほど架け替えられています。江戸時代初期の橋は、全長70.1m、幅7.9mで、現在の全長49.1m、幅27.3mに比べると、江戸時代の方が長く、幅は狭いといえます。現在の橋は明治44年(1911)に完成したアーチ型の石の橋で、国の重要文化財に指定されています。橋の柱にある「日本橋」の文字は、徳川最後の将軍徳川慶喜の筆によるものです。また、橋を彩る獅子や麒麟の像は、当時の東京美術学校の作といわれます。写真は、やや低い位置から撮った日本橋本来の姿を彷彿とさせるアングルです。 日本橋の橋の周囲には、いくつかの歴史的な見どころがあります。 −日本橋高札場跡− 橋の南詰西側は、江戸時代に高札場のあったところです。高札場とは、幕府など施政者が、法律や決まり事を庶民に知らせるために掲示した場所のことです。江戸には大高札場が6か所ありましたが、日本橋は、人通りの多さからもっとも重視された場所でした。高札場跡に建つ日本橋由来の碑は、この高札場の形を模しています。→写真無し−日本橋さらし場跡− 高札場跡の向かい、現在の日本橋交番のあたりが、日本橋のさらし場跡です。「晒(さらし)」とは、江戸時代の刑罰のひとつで、小屋掛けをして囚人を縛り付け、さらし者にしました。いわば見せしめの刑です。晒刑に処せられたのは、主として女犯の僧、心中未遂者などでした。現在、その場所に交番が建っているのが皮肉ですね。→写真無し−日本橋魚市場跡− 橋の北詰東側には椅子に座った女神のような像が 橋の北詰西側には「日本国道路元標」があります。ここが日本の道路の起点ということになるのですが、実際の起点は橋のたもとのこの場所ではなく、橋の中央、センターライン上に、マンホールのような形で嵌め込まれています。14 三浦按針屋敷跡 オランダ東印度会社東洋派遣隊の航海士だった英人ウィリアム・アダムスは、慶長五年(1600)暴風のため大分県の佐志生に漂着しました。のち、家康の通商顧問になり、日英貿易の発展に貢献しました。現在、室町1丁目地内にある按針居住の地は、昭和5年6月、東京府史跡の指定を受け、同7月、地元有志の手で記念碑が建てられましたが、戦災で破壊され、昭和26年5月に現在の記念碑が改めて建てられました。因みに神奈川県三浦半島や長崎県平戸にも三浦按針の屋敷跡に碑があるそうです。15 十軒店跡【じっけんだなあと】 三月の桃の節句には内裏雛を、五月の端午の節句には甲人形や鯉幟を売る屋台店が十軒あったことから、十軒店の名があります。十軒店の出店は、寛政年間(1789〜1801)には41軒を数えるようになったといわれ、その賑やかさや雑踏ぶりが偲ばれます。この十軒店の名は、町名として大正時代まで残っていました。 (室町3丁目)→写真無し16 長崎屋跡 寛永十八年(1641)の鎖国後、長崎出島でただ一国貿易を許されていたオランダは、そのお礼の意味で年一度、商館長(カピタン)が献上品を携えて江戸に上り、将軍に拝謁することになっていました。その際、一行は、江戸では長崎屋源右衛門の長崎屋を定宿とし、100名以上も泊まったそうです。また、長崎屋にオランダ人が滞在している間に、幕府の天文方、医官、蘭学者などが訪問して学術的な質問をするなど、知識の交流の場としても大きな役割を果たしました。杉田玄白などもこの長崎屋に出入りしたことは、木村流『蘭学事始』講読で紹介しました。 (日本橋室町4丁目)17 石町時の鐘・鐘撞堂跡 江戸時代のはじめ、江戸城内の西の丸で時を知らせる鐘が鳴らされました。家康のころは朝晩の二回だけでしたが、二代秀忠の時代になると、昼夜にわたり二時間ごとに鳴らされるようになりました。ところが御座所の近くであったため、太鼓に変えられることになりました。城内で鐘撞役をしていた辻源七が、寛永三年(1626)、日本橋本石町三丁目に二百坪の土地を拝領して鐘撞堂を建て、新たな鐘を鋳造し、「時」を知らせる仕事を開始しました。これが江戸で最初の「時の鐘」とされています。 以上 これにて『食べアルキ帳』第4回の報告終わり。 文責:木村勝紀 |

||||||||||||||||||||||||

『姫路の一日 B級グルメ』 |

|

| 永井 藤樹 2011年2月3日 |

|

|

姫路の一日は、「アーモンドトースト」で始まりました。

|

|||||||||||||||||||||||||

姫路駅から城に向かって幅50mの大手門通りが真直ぐにのび、内堀に達します。内堀に沿って、大手門通り右側に広々とした「大手門公園」があります。公園に隣接して「イーグレ姫路」という名の公共施設、商業施設などの入った再開発ビルが建っています。兵庫学習センターの「姫路サテライト」は、「イーグレ姫路」の中にあります。地上4階地下3階の総ガラス張りの美しい建物です。城に面した側は、城壁と同じ扇の曲線を描いた壁面が長く続き、建物そのものが美術品とも言えます。屋上からは、姫路城が一望のもとに見渡せます。姫路城の中心ともいえる大天守閣は、昨年4月から50年に一度となる平成の大改修に入り、今は巨大な鞘堂に覆われて見ることができません。それだけに普段見落としがちな乾櫓などの小天守の美しさが目立ちます。

店内はクラシックな高級感を漂わし、適度な照明が落ち着いた雰囲気を醸し出していました。待つほどに甘く香ばしい薫とともに、狐色に焼き上がった「アーモンドトースト」が運ばれてきました。ゆで卵とバナナ半分、それにコーヒーが付いています。これがこの店の朝の定番だということです。 口の中にほのかな甘みと、しっとりとした重量感のある軟らかさが広がります。ピーナッツバターとはまるで違う食感のトーストです。忘れられない姫路の味になりました。姫路市周辺でしか味わうことのできないトーストだということです。 私の朝食はいつもトーストです。姫路の味をもう一度味わいたいと思い、本体価格より高い配送料を払って「アーモンドバター」を取り寄せました。小粒に刻んだアーモンドがグラニュウ糖などと共にマーガリンに練り込んでありました。大豆などの植物油を使ったマーガリンをベースにしてあることに少し違和感を持ちましたが、マーガリンのことを人造バターとも言いますから、「バター」の名を冠したものと思われます。

『やっさ』とはお祭りの神輿を乗せた「屋台」のことで「灘のけんか祭」では3基の「屋台」が繰り出され、神輿をぶつけ合い、練り合わせる勇壮で豪華絢爛な「はだか祭」が10月半ばに繰り広げられるということです。その「屋台」が姫路駅構内に飾られていました。

近畿圏内の面接は9:45に始まり、4時限目が16:35に終わります。冬至半月前とはいえこの時期の4時半は、薄闇に包まれます。大手門通りを挟んで「大手門公園」と対面する位置にある「家老屋敷公園」の近くの路地に入り、提灯に「停主」と書かれた店に案内されました。 姫路に来たら、是非「姫路おでん」を食して欲しいと言う友の薦めを喜んで受け、このお店に案内されました。薄暗い路地にただ一つぽつんと明かりを灯している赤提灯が、遠来の客を寒空の下で暖かく迎えてくれているように思えました。この店は知る人ぞ知る穴場で、常に常連の予約客で満席になってしまう焼鳥やおでんを商っているお店とのことです。私たちは早く行ったので、調理場のカウンターに席を占めることができました。暫くするうちに店は満席になってしまいました。席の近くに、なぜかこの店の娘さんと「横須賀の人」の写真が飾られていました。

おでんの後に食べたのは、「にゅうめん」でした。生産高全国一の「揖保の糸」を使った料理です。夏に冷やして食べる

今年11月に行われる「B−1グランプリご当地グルメ全国大会」は、姫路市の「大手門公園」が会場になる予定です。姫路市は「姫路おでん」を出品する予定ということです。津山は昨年4位の「ホルモンうどん」で再挑戦するのでしょうか。神奈川は「三崎まぐろラーメン」が5位でした。「甲府鳥もつ煮」で優勝した山梨県は、今年はどうするのでしょうか。いずれにしても美味しいご当地自慢の食べ物が集まり、目が離せません。おいしいものは幸せの根源ですから。 ー以上ー 永井 藤樹 | |||||||||||||||||||||||||

| 『食べアルキ帳』第3回 年の瀬の墨堤散歩 |

|

| 木村 勝紀 2011年1月15日 |

|

年の瀬の墨堤散歩!(0) |

櫛田政五郎 写真&編集 |

|

今回初めて「食文化研究会」の「墨堤散歩」に参加させて頂きました。 櫛田政五郎 |

年の瀬の墨堤散歩!(1) |

木村 勝紀 |

平成22年の年も押し詰まった12月18日(土)、食文化研究会「食べ歩き帳」第3回として、年の瀬の墨堤散歩を企画実施しました。 ◆ 墨田公園と牛嶋神社 吾妻橋を渡ってアサヒビール・タワーを左に折れると隅田公園です。ここは御三家のひとつ、水戸徳川家の下屋敷跡。元禄6(1693)三代藩主綱條公【つなえだこう】が将軍家から賜ったといいます。小石川の上屋敷の別邸として使用されました。その昔、あたりは小梅村といい、下屋敷にふさわしい閑雅な地であったようですが、今日では公園としてわずかにその名残をとどめているだけになりました。 ◆ 三囲【みめぐり】神社 元禄六年(1693)夏のことです。江戸近在は日照り続きで、農民は大変困っていました。田園地帯の向島では、農民が神社に集まって雨乞いの祈願をしました。しかし、相変わらず青空が広がるばかりで、雨の気配は一向に現れませんでした。

◆ 長命寺桜もち 長命寺さくら餅本舗の栞によると次のように書いてあります。 「当店の桜もちは「長命寺桜もち」として、古来より皆様のご愛顧をいただいております。桜もちの由来は、当店の創業者山本新六が享保二年(1717年、大岡越前守忠相が町奉行になった年)に土手の桜の葉を樽の中に塩漬けにして試みに桜もちというものを考案し、向島の名跡長命寺の門前にて売り始めました。その頃より桜の名所でありました墨田堤は花見時には多くの人々が集い、桜もちが大いに喜ばれました。これが江戸に於ける桜もちの始まりでございます。(中略)江戸の味を今に伝える、当店の桜もちをどうぞご賞味下さいませ。店主敬白」。 みなさんさすがにご満足の様子でした。山本屋の裏手が長命寺です。 ◆ 長命寺 隅田川七福神の一つ、弁財天を祀ります。そのため七福神詣での正月と桜の時期はひときわ賑わいます。創建は不明のようですが、三代将軍徳川家光が鷹狩りの途中急病になり、この寺に立ち寄って井戸水で薬を服用したところ、たちまち快癒したといいます。喜んだ家光は、それまでの常泉寺という寺名を長命寺に改名させたのでした。この由来が境内にある長命水石碑に、国学者の屋代弘賢【やしろひろかた】の書で記されています。

◆ 弘福寺 正式には牛頭山弘福禅寺といいます。隅田川七福神の布袋様が祀られていることで知られていますが、黄檗宗【おうばくしゅう】の名刹です。門は中央が一段高くなっている中国風の珍しい形で、黄檗宗の大本山萬福寺(京都府宇治市)の山門を模したといわれます。正面の堂々たる本堂も、柱にかかる聯(れん=柱の左右に相対して飾る書画の板)、扉の両脇につけられた円窓【まるまど】、めでたい桃の飾りなど、中国風の独特な雰囲気が漂います。

◆ 言問団子の由来 言問団子の由来も店の栞で紹介しましょう。次のように書いてあります。 「その昔右近衛中将在原業平朝臣東国を旅行して武蔵に来たり、下総国との境を流れる隅田川で白い水鳥の鴎を見て、渡守にその名を問うて都鳥と聞くや、ひとしお都が恋しくて旅愁をそそられ、

店内に入ると緋毛氈を敷いた縁台があり、その縁台に座って小豆餡、白餡、みそ餡の三色の団子を戴きました。静岡産の川根茶を使ったお茶とともに甘さを控えた上品な言問団子を満喫しました。次は桜橋を渡って隅田川対岸の待乳地山聖天です。桜橋上で全員写真を撮りましたが、背後には東京スカイツリーが青空に突出して、それはそれは見事な背景となりました。 ◆ 待乳地山聖天【まっちやましょうてん】 広重の浮世絵や各種の名所図会に、隅田川河畔に待乳山と呼ばれた小山がそびえ、その山上に待乳山聖天の堂宇が描かれています。高さ9メートルほどしかないものの、待乳山は低地の続く墨堤では、眺望のよい景勝地として知られていました。

◆ 鰻蒲焼「駒形前川」 ここでも当店の栞から抜粋してご紹介しましょう。 「長い歴史の中で、脈々と受け継がれてきた老舗の味。文政年間より、通人の通い道として名高い「前川」のうなぎは、ひと品ひと品こころを込めて焼き上げた、手づくりの芸術品。お越しいただいたそれぞれのお客様に最高の名に恥じない洗練の妙を堪能していただけるものと存じます。当店みずから包丁をとる伝統のままに、厳選された素材と、細心な調理によって生まれる深い香りと味わい。粋な江戸情緒のあふれる、落ち着いた雰囲気のなかで、「前川」の逸品をこころゆくまでご賞味くださいませ。(後略)」。 小春日和の絶好の好天に恵まれて、総勢15名の参加者は建設中の東京スカイツリーを間近に仰ぎつつ、神社仏閣の見学と向島名物の「さくら餅」「言問団子」を間に挟んで、「前川」のうな重で止めを刺すという食道楽の一端を堪能した次第です。 以上 |

| 文責:木村勝紀 |

年の瀬の墨堤散歩!(2) |

大木陸夫 写真と文 |

| 12月18日、向島の名所から「スカイツリ―」と、「長命寺桜もち」と、「言問団子」と、「前川のうなぎ」を食べに行きました。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 大木陸夫 |

年の瀬の墨堤散歩!(3) |

吉木靖治 |

地下鉄浅草駅を降りて吾妻橋に出た。早速、スカイツリーの

橋を渡り向島の墨堤を歩く。程なく、牛嶋神社。撫牛の像があり

つづけて、三囲神社に参る。小さな銀杏が沢山落ちていた。落葉掻きの女性が まず、食べたのは長命寺桜もち。

長命寺、弘福寺を回り、次は言問団子。

お土産は、家内一人分だけなので、桜餅の6個入りでは多すぎると

次は、桜橋を浅草側に渡り、待乳山聖天に参る。

そこから、浅草寺の羽子板市に回る。

仲見世通りの混雑を抜けて、いよいよ本命の前川の鰻となる。

暫くは、夢中で食べていたが、満腹になって、ふと窓の外を

|

| 以上 吉木靖治 |

| ‘甲府名物鳥もつ煮’ ―「縁をとりもつ」のキャッチフレーズに惹かれて | |

| 吉原 司朗 2010年11月18日 |

|

| 偶々、甲府に行く機会があったので、B-1グランプリに輝いた噂の‘鳥もつ煮’で一献と目論み、開発に関わったゆかりの店を訪ねた。店は甲府駅前にあるが、あまりの盛況で仕込みが間に合わず午後6時前と云うに暖簾を降ろすところであった。止む無く店主の紹介で近くの‘七賢酒蔵’に向かった。ここの板前の宮川さんは、‘鳥もつ煮’のレシピを完成させた塩見力造さん(蕎麦屋奥藤)の弟子として尽力された方で当時の苦労話を番頭さんから聞くことができた。そもそも終戦間もない食糧難の時代に鶏のもつ部を捨てるのは忍びないとの思いから何とか美味しく食べることができないかと工夫に工夫を重ねた産物で、ガスコンロの無い時代に火力を上げて照り煮に仕上げるのに種々苦労されたようだ。本来‘鳥もつ煮’は醤油ダレで甘く濃厚な照り煮が特徴であるが、ここではお酒に合うようにやや甘さを抑えている。ほどよく噛みごたえがあり噛むほどにコクのある絶品であった。また、串あげも看板メニューだけあって食材を厳選しており鳥もつ煮に負けず劣らずの美味であった。地酒七賢は云うに及ばず銘釀あり至福の一時であった。なお、甲府市役所の若手職員が火付け役となりブームとなったが、実は知る人ぞ知る山梨の食文化である。

甲府に行かれた折にはどうぞご賞味あれ! |

|

|

|

| 銘釀 地酒七賢で至福の一時 | 鳥もつ煮 | 左から二番目が宮川さん |

| 以上 吉原司朗 |

| 佐原・小堀屋本店の「黒切蕎麦」 | |

| 木村 勝紀 2010年6月22日 |

|

佐原市とは? 江戸時代創業の蕎麦屋 旅に名物の食あり「黒切蕎麦」 一泊研修本番では 佐原の老舗「小堀屋本店」の紹介 以上(文責:木村勝紀) |

|

| 『食べアルキ帳』第2回 「食の文化センター」と「神田まつや」「竹むら」 |

|

| 木村 勝紀 2009年12月8日 |

|

|

『食べアルキ帳』第2回

(世話人 木村勝紀) ----- ◆ 吉木靖治さんの感想文 これまで、食文化のことなどあまり考えたことがありませんでしたが、いろんなところに奥深い分野があるものだなと肌で感じ、大変勉強になりました。有難うございました。 「食の文化センター」で印象に残ったこと。 「神田まつや」では、天麩羅もりそばを食しました。 「竹むら」では、粟ぜんざいを食しました。 今回は、おそらくこれから二度と見ないようなものを見、二度と食べないようなものを食べたような気がします。得がたい体験でした。 吉木 靖治 ----- ◆ 永井藤樹さんの感想文 食めぐり12月1日 正午、京急横浜駅に集合。「まぁ、なんてお洒落な男性陣だこと」。女性陣の讃辞に心浮き立つ男ども。 うちそろって一路品川へ。ここで軽い昼食。 永井 藤樹 ----- 木村さん 私は横浜線新横浜駅のホームで駅そばをよく食べる。かきあげそば360円が定番だ。注文する人を見ていると8割方うどんよりそばが多い。それにかき揚げを添えるのが売れ筋だ。今では舌もお腹も応えて満足してしまっている。 今まで木村さんに連れられて下町中の老舗のお蕎麦屋さん巡りであちこち行った。 今回の神田まつやは店構えからして風格がある。夕方だったので混んでいたが我がグループ男4人の席があった。ざるに大盛それに熱燗4本で蕎麦談義で小さな小さな宴が始まった。見渡すと着物姿の姑娘(ねーさん)も多い。 昔昔、先輩に連れられ更科でそばと日本酒の薀蓄を聞いた。酒は飲むのでなく蕎麦に掛けるのが通なのだと。そんなことを思い出してみんなに薦めた。 新横の駅蕎麦と比べるまでもなく「神田まつや」の蕎麦は確かにうまい。蕎麦味噌もつゆも香りがあり明治17年創業からの味を今日堪能できた。 木村さん ありがとうございました。

岡本 興和 ----- ◆ 吉原司郎さんの感想文

久しぶりに「食文化研究会」のイベント(12月1日開催)に参加した。 今回のコースは、財団法人「味の素 食の文化センター」 を見学し、蕎麦の「神田まつや」から甘味どころ「竹むら」と、やや欲張ったコースであったが、「味の素食の文化センター」では、食文化研究支援を公益的次元まで高めるべく、また、「食」を学問・文化として普及するべく5万冊に及ぶ 貴重な蔵書ある図書館に案内され懇切な説明を受けた。 蔵書は大部分は一般の図書館のように貸し出しをしているとのことであった。また、蔵書のほかに も多くの資料を所有しており、「味の素」という商品は、もちろん知っていたが、企業の社会的責任について再認識した見学であった。 品川での見学を終えて、地下鉄を乗り継いて淡路町駅に下車し、明治17年創業の老舗「神田まつや」を訪ねた。 大正ロマンの香りが残る「竹むら」へ 本日の最終コース甘味どころの「竹むら」では、思い思いのメニューをオーダーしたが、やはり「おしるこ」かなと思い決め注文したが、何と席に着くと「桜ゆ」が出て舌先を整えてくれる配慮はうれしかった。「竹むら」の味であった。 2009.12.6 吉原司郎 |

|||||||||

| 江戸庶民の朝食 | |

| 木村 勝紀 2009年10月20日 |

|

|

江戸の時刻 「時の鐘」が知らせる江戸の朝 朝食は一日の生活のスタート

朝食の膳には、飯と汁、漬物のほかには、めざしか切り干し大根の煮物・昆布と油揚げ・きんぴらごぼう・煮豆など、おかずが一品か二品といったところでまことに質素なものでした。長屋住まいの親しさで、おかずの交換もあったといいます。贅沢はしなくても、心と心を寄せ合い助け合いながら寄り添って生きていたのでしょう。「人情紙風船」の現代よりも幸せだったのではないでしょうか。 喜多川歌麿『台所美人』 江戸の文献にどっぷり浸かっていると、江戸時代のことが昨日のことのように思えてしまいます。それではまた、次回をお楽しみに。

文責:木村 勝紀

|

||||

| 横浜中華街・梅蘭やきそば | |

| 木村 勝紀 2009年8月16日 |

|

横浜中華街の沿革 「梅蘭」は上海料理のお店 上海料理の特徴 「梅蘭」のやきそば 「梅蘭」の場所 尚、中華街には「梅蘭」の支店が2店ありますが、どこでも同じ「梅蘭やきそば」が提供されます。「梅蘭やきそば」は、かつて「jinhoyu-net」で紹介したことがありますが、ホームページに収録するために再度投稿するものです。

文責:木村 勝紀

|

||||

| あんぱん・ものがたり | |

| 木村 勝紀 2009年3月4日 |

|

一丁目から八丁目まで、いずれも歴史と伝統を誇る専門店が軒を連ねる大人の町、銀座。近ごろは外国の超有名ブランドの出店も目立ちます。 その中心である銀座四丁目の交差点。皆様は何を思い浮かべるでしょうか。時計塔でおなじみの「銀座・和光」でしょうか、それとも「銀座・三越店」、筆墨の老舗「鳩居堂」でしょうか。いずれ劣らぬランドマーク店ですね。グルメに関心のある方が忘れてならないのが、あんぱん発祥の老舗「銀座・木村屋総本店」です。 銀座・木村屋総本店 桜あんぱん誕生ものがたり 時は明治8年(1875年)4月4日。東京銀座の煉瓦街にある木村屋の店では、創業者・木村安兵衛とその息子・英三郎が酒種(パンの生地)の仕込みにかかっていました。この日、明治天皇が、向島にある水戸藩下屋敷をお花見に訪れることになっており、その時に木村屋の「あんぱん」を献上することになっていたのです。 明治8年、明治天皇の侍従をしていた山岡鉄舟が店を訪ねました。鉄舟と安兵衛は明治維新前からの知り合いです。「水戸の下屋敷のお花見で、陛下にあんぱんを召し上がっていただこう」鉄舟の申し出に、木村親子はびっくり。安兵衛と英三郎は、腕によりをかけて「あんぱん」をつくることになりました。

この「あんぱん」は天皇陛下のお気に召し、ことのほか皇后陛下(昭憲皇太后)のお口にあったと大変喜ばれました。そして、「引続き納めるよに」とのお言葉をいただいたのです。その夜、喜びに包まれた銀座・煉瓦街の木村屋は遅くまで華やぎ、ガス灯の明かりが店の前を照らしていたということです。 この時に生まれた「あんぱん」は現在「桜あんぱん」という名で販売されており、今も変わらぬ味を伝えています。 −木村屋のホームページより抜粋− あんぱんの種類 あとがき 文責:木村勝紀 |

||||||||||||